2020年は新型コロナウイルスの世界的感染拡大(パンデミック)が起きた年として歴史に特筆されるであろう。春先の第1波から夏の第2波、そして秋から冬にかけ、これまでにない規模で新規感染者が増え続け医療崩壊が懸念される危機的な状況のなかで2021の新しい春を迎えた。

緊急事態宣言が出た2020年の第1波では3密を避けるため不要不急の外出を避けることや他府県にまたがる人の移動を回避する対策がはかられるなど、わたしたちの社会生活や経済活動などに自粛や抑制が要請されて大きな影響が及んだ。美術や音楽、演劇、映画など芸術活動の分野も例外ではない。多くの人の鑑賞を前提にする美術展やアートイベント、音楽界、コンサート、映画や演劇興行などは中止され、美術館や画廊、劇場、コンサートホールなども相次いで休館となり、発表の機会を失うことになったアーティストたちも収入面などで苦境に立たされた。

緊急事態宣言が解除され第1波が落ち着いた初夏ごろから再開する美術館が増え始め、延期されていた展覧会が開かれるようになったが、鑑賞はコロナ禍のなかでの開催のため予約制や入館時の間隔あけ、検温、消毒、連絡先の記入などが求められ、マスク着用での鑑賞など感染防止のための措置がどこのミュージアムでもあたり前のような鑑賞時の風景として定着した。

新規感染者の増減が繰り返されつつも終息を見通せない現状のなか、美術館や博物館での展覧会はこの先どのような形で開催されるのか、人の集め方、つながり方とへだて方、情報発信・受信の在り方などは、どのような手立ての再構築が有効でふさわしいのかを、真剣に問われなければならない状況にある。

そんなときだからこそ美術や芸術、文化活動が過去に直面した苦難や危機の歴史をあらためてふりかえり、どのようにして苦境を乗り越えてきたかを学び、ウイズ・コロナの時代のヒントや参考にすることが大事だと考える。アートヒストリーをスタートさせるのはそんな思いからだ。歴史の回顧は今に近い現代史に限らず、ときに古代や中世、近世と時を自在に経めぐる手法をとる。それが現代のかかえる将来的な課題への明察につながることを期しているからである。

美術をはじめ芸術活動に大きな困難をもたらせた危機的な状況は、こんどの場合は新型コロナウイルスという肉眼では見えないウイルスが原因だが、歴史をさかのぼれば戦争や戦乱、経済的な危機などの人為的原因によって発生したり、地震などによる自然災害によって追い込まれる危機的状況もある。

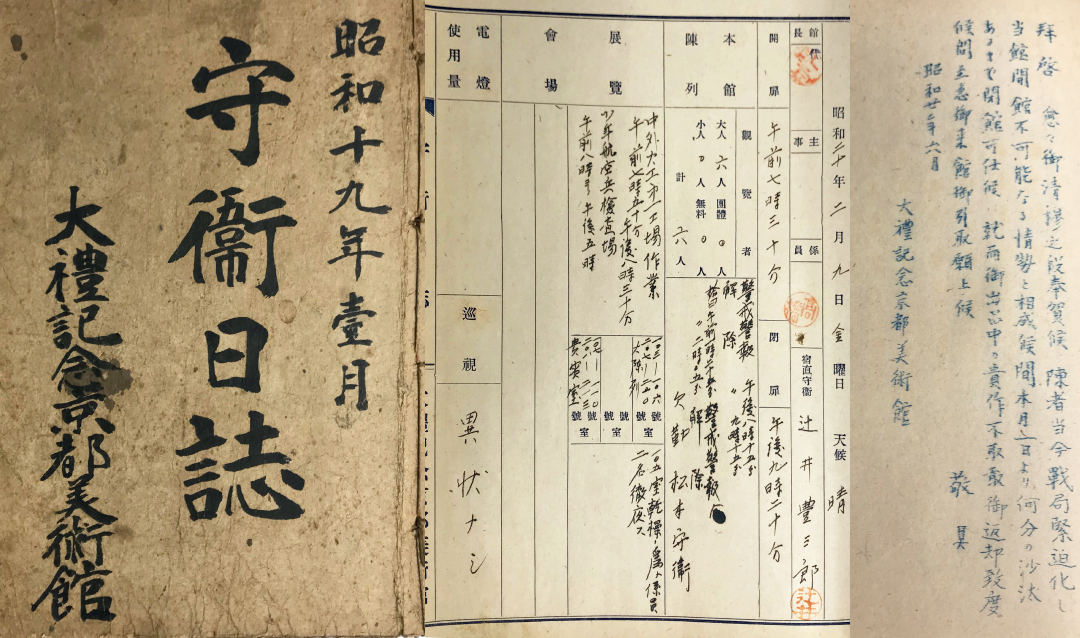

たとえば第二次世界大戦〔太平洋戦争〕(1939-1945)での日本の敗戦前後に美術館がたどった経過だ。戦時下の最末期には岡崎の美術館(現京都市京セラ美術館)の大陳列室は風船爆弾(偏西風にのせ北米大陸に落下させる爆弾仕込みの大型風船)の製造工場に使われた。日本の敗戦とともに開始された連合軍の京都進駐が始まると、岡崎の美術館や図書館はただちに接収されて兵士らの宿舎となり、郵便局や理髪店、将校用のバーなどもつくれた。朝鮮戦争が始まると米軍の負傷兵を収容する病院になるなど、京都市民は立ち入り禁止。1952年に接収が解除されるまで展覧会どころか美術館機能はストップした。この間、当時の公募団体展などは京都の百貨店などの催し場を会場に開かれ、苦境を凌いだ。美術界を取り巻く状況も戦後の混乱や食糧物資の不足が続く困難の中ながら、戦時中の抑圧から自由を得た創造活動へのエネルギーは熱く燃え、戦後の新しい時代に向けた革新や前衛芸術へのページが開かれた。日本画では京都の上村松篁や秋野不矩らと東京の山本丘人、吉岡堅二らと呼応して結成した創造美術(現在の創画会)や、日本画と呼ばず膠彩絵画を標榜した三上誠、大野俶嵩、下村良之介らパンリアル美術協会が展開した前衛絵画の活動。陶芸では用途美と決別し純粋造形を志向した八木一夫、鈴木治、山田光らの走泥社や、林康夫ら四耕会の前衛陶芸の開拓と実践。今日まで繰り返し見直され再評価が進む革新と前衛の活動は、戦後の苦難と混乱期のなかで生まれている。

日本経済が復興し右肩上がりの高度経済成長を続けたあとに、繁栄のピークとして訪れたバブル経済。金満ニッポンの企業人にはゴッホの名作を当時の最高額(約125億円)で落札し「墓場に持っていきたい」と公言して世界のひんしゅくをかう人物まで出たり、土地に続く投機対象として絵画に世上の関心が向くなかで狂乱的な絵画ブームとなり、あげくの果ては社会的な事件も頻発した。絵画ブームの過熱狂乱はバブル経済の負の側面だったが、地方自治体の財政は歳入の潤沢さを背景に1980年代には美術館や博物館をはじめとする文化施設の新設ラッシュが続いた。公立美術館の建設ラッシュは新しい建物の威容と豊富な作品購入や運営予算を背景に華やかな展覧会を繰り広げたものだが、1991年春からのバブル崩壊に続く日本経済の長期停滞、低落が続くとともに勢いを失い、冬の時代を迎えていくことになった。

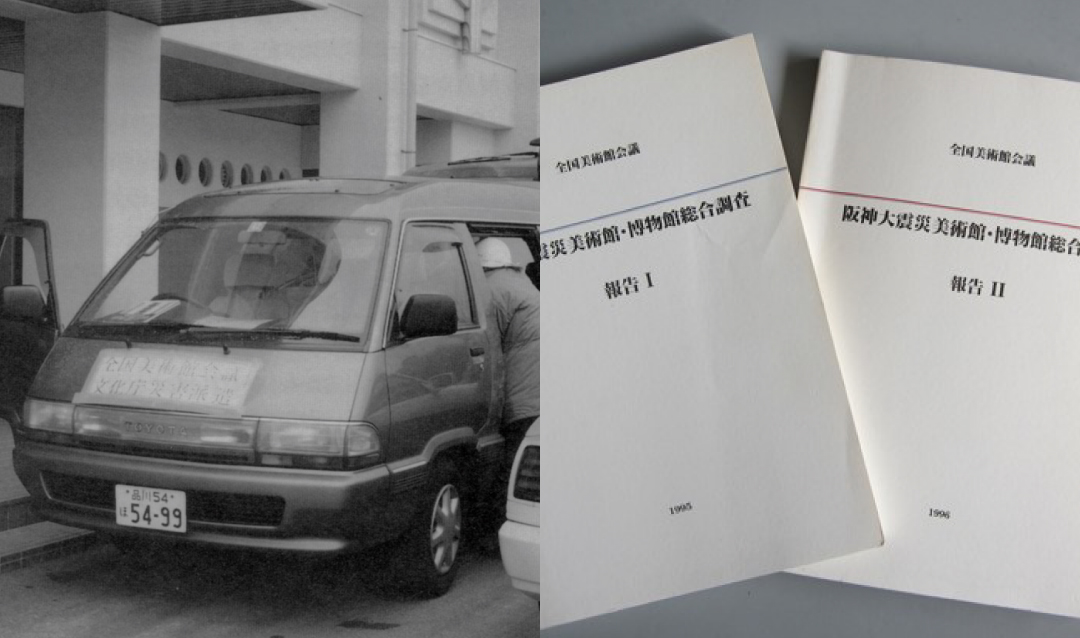

そんな状況下、1995年1月17日におきた阪神淡路大震災は6400人を超える多くの人の命を奪い、多数の建物の倒壊させる甚大な都市災害となった。阪神間の寺社などの文化財の被災、美術館や博物館の建物損壊や収蔵庫の浸水などで収蔵品の被害もあり、美術館や博物館は休館を強いられた。西宮市大谷記念美術館のように床割れなどの破損に加え、家屋倒壊で住む場所を失った近隣住民の避難場所となった例もある。だが、大震災による危機的事態に対して、全国各地から支援の動きが始まり、多くのボランティアが現地に入って活動、ボランティア元年と呼ばれることにもなった。美術の場合も同様な動きがあり、被災した美術館や社寺の文化財などの救援、保護の活動のため全国の美術館・博物館の有志らが美術品や文化財のレスキュー隊を組織、順次メンバーを動員し、多くの被害からの修復や保存活動に尽力した。レスキュー隊の活動は、2011年の東日本大震災の際にも生かされて多くの成果をのこしたように意義の大きな最初の活動となったことは確かだ。こんどのコロナ禍で休館となり美術館運営などで苦境を強いられた私立美術館のなかで大原美術館や山種美術館などがクラウドファンディングで運営資金を募った動きも現代の新しい形の支援協力のかたちを物語るといえよう。

ウイルスの感染症とアーティストの芸術表現ということでは、京都市立芸術大学の学生たちが1984年に結成したダムタイプの活動を忘れるわけにはいかない。建築、美術、デザイン、音楽、ダンスなど異なる表現手段をもつ若き俊英たちが参画し、ボーダレスで先鋭的な芸術の可能性を京都から世界に発信した。結成当時から中心メンバーだった古橋悌二は1992年に自らHIV陽性であることを公表、1994年にはジェンダーやセクシュアリティー、国籍、人権を根源的に問うメディアアート作品「S/N」を発表し国内外に強烈なインパクトをあたえた。翌年、ダムタイプのサンパウロでの公演中、35歳の若さで日本において死去したが、古橋の最後の作品となった「LOVERS」とともに今なお強い発信力を持ち続けている。

新型コロナウイルスの感染症は、いうまでもないが疫病である。人類の移動の歴史とともに、ウイルスによるさまざまな疫病が繰り返し発生し、人の生活や命に影響を及ぼす脅威となってきた。近代医学が進歩し、ウイルスへの免疫や抗体をつくるワクチンや治療薬の開発によって消滅する場合もあるが、疫病の原因を知る術もなかった古代の人々は救いを求め、疫病の恐怖から安心のよりどころとなる祈りの対象や救いの力を求めた。こんどの新型コロナウイルスの感染が拡大するなか、江戸時代の終わりころ九州の熊本に出現し疫病退散の力になったというアマビエ伝説が話題になり、その姿を載せた当時の瓦版のイラストが関心を集め、感染を防ぐグッズのなかに用いられたことなども、疫病の恐怖から心の安らぎを得たいと願う庶民大衆の心理とアート的表現の関係との名ごりを物語っていよう。

歴史を古代にさかのぼれば、日本が初めて経験した疫病は飛鳥や奈良時代に広まり多くの人の命を奪った天然痘だ。種痘によって今では地上から消滅した疫病だが、当時の日本人にとっては免疫も全くなく何の治療法もないまま感染が広がり多くの死者を数えた。この疫病に加えて地震や自然災害、飢きんなどが相次ぎ多くの民を苦しめた。ときの聖武天皇は、仏の力を借り結集して国家の鎮護や天下泰平を願い、疫病に苦しむ人々の救済のためにつくったのが奈良の大仏である。奈良を訪れる観光客の誰もが一度は訪れる奈良東大寺の大仏は、1300年前の疫病退散と民衆救済の祈りがこめられた文化遺産でもあるのだ。

2020年は山鉾巡行が中止になった京都の祇園祭も疫病退散の祈願から始まった祭礼だ。平安時代前期の869(貞観11)年、京に疫病が流行した際に、当時の国の数だった66本の鉾を神泉苑に立て祇園社の祭神(スサノオノミコトや牛頭天皇ら)を迎えて災厄が取り除かれるよう祈ったのが起源とされる。室町時代の応仁の乱による長期の中断のあと再興され、経済的な力をつけた町衆たちによって山や鉾を飾る懸装品も豪華な美を尽くすようになり、現在のような形になっていったという。華やかな美術工芸品で彩られた山鉾の巡行は「動く美術館」とも呼ばれるハイライト。毎年の夏1か月にわたって繰り広げられる祇園祭は2009年にユネスコの無形文化遺産に登録された。

応仁の乱といえば、「京都人が『さき(前)の戦争』といえば、太平洋戦争ではなく応仁の乱のことを指す」と、まことにしやかに伝えられたものだが(今でも生きているのか?)、室町時代の1467年から77年まで11年間にわたって続いた戦乱である。足利幕府第八代将軍・足利義政の跡目相続を巡る争いで、東軍細川勝元と西軍山名宗全とがそれぞれ諸大名を引き入れて戦った大乱。京都のまちは文字どおり焦土と化した。幕府の権威は地に墜ちたが、その一方で足利義政は、低い身分ながらも建築や土木、造園、芸能や芸術などに優れた才能をもっていた人々を取り立てた。同朋(どうぼう)と呼ばれ、相阿弥、善阿弥、世阿弥など名前に阿弥がつく同朋衆は、東山文化を彩る書院づくりや室礼、水墨画、作庭、能、花などに優れ、現代の私たちが和風と呼び、伝統と呼ぶ日本独特の文化はこの時代に形を整えた。疫病と美術、戦乱からの復興と文化の転換の一端にふれてきたが、歴史的にみれば危機的な状況や疫病とアートとの関わりの例は他にも数多くある。アートヒストリーで第一弾、第二弾とさまざまにひもといていけば、コロナ禍のなか、私たちの暮らし方や働き方、芸術表現との関わりや新たな表現、創造活動が、これから先にどのように変わっていくのかを考える上で、ささやかなヒントや心の安定への糸口が得られるかもしれない。

近年、加速度的に進歩したIT(情報技術)やAI(人工知能)。なかでも将棋や囲碁の名人を打ち負かしたりできるまでになったAIにとって芸術表現は人間に絶対に及ばない領域といわれてきたが、これまた人間との協同でつくられた脚本をもとにして制作された映画が2021年春には公開されるという話題もある。音楽や俳句などの世界でもAIの作曲した音曲や句作も生まれている。そんな最先端の動きも視野に、ときには古代や近世にさかのぼり、メディアの進化が人間の芸術や文化活動とどのようにかかわりももってきたのかといった歴史も織り込みながら楽しく面白くそして考えるヒントになるアートヒストリーを紡いでいきたい。