COLUMN_3

「文化財レスキュー隊」

文化財の救出と修復 | 阪神・淡路大震災

田中善明(サイトウミュージアム準備室学藝員、元三重県立美術館保存担当学芸員)

1995年1月に発生した阪神・淡路大震災は、広範囲にわたり人とまち、その営みに甚大な被害を与えました。この時、人命救助とまちの復興とともに、人々の歴史と想いの積み重ねである文化財の救出と修復も行われていました。地震発生後まもなく美術館学芸員は動き出し、また数日後には海外の美術館・博物館からの協力の知らせが届きます。この時に生まれた「文化財レスキュー隊」とつながるネットワークは時間と空間を超え、東日本大震災やさまざまな場面で活動を継続し、人類の貴重な財産・文化財を未来へつないでいます。

阪神・淡路大震災で生まれた文化財レスキュー隊

この30年間、文化財の自然災害がとても多かった。1995年1月17日早朝に発生した阪神・淡路大震災が記憶につよく残る最初の大災害であったが、ちょうど2年前の1993年1月には、より地震エネルギーの大きな釧路沖地震が起きていた。その年の秋、日本最大の美術館連携組織である全国美術館会議(以下「全美」)が開催した学芸員研修会では、釧路沖地震をきっかけに免震装置の紹介や、北海道立帯広美術館での地震体験の報告などがなされた。それでも僕はまだ危機感をしっかりと持てなかった。阪神・淡路大震災発生当時、自宅のある三重県津市でも相当の揺れを感じ、これは只事ではないと悟ったが都市部を襲った直下型地震がテレビで報道され、想像以上の惨状がこの世の終わりのように見えた。東京ではブリヂストン美術館と国立西洋美術館のスタッフが情報収集や今後の対策をすぐに検討し始めていた。

先程登場した全美という組織は1952年に設立され、現在では400館近くの会員館で構成されている。美術館共通のテーマや問題を加盟会員館の学芸員たちがワーキンググループを構成して取り組みはじめたのは1993年からのことで、その中に美術品の保存について研究するワーキンググループも生まれ、この大震災でメンバーたちは自分たちに何ができるのかを先程の二館とともに模索し始めていた。美術館の30歳代を中心とした比較的若手の学芸員を中心に、ワーキンググループ発足により横のつながりが生まれ始めたこと、美術館にも保存科学や修復の専門職員が日本でまだ10名足らずではあったがようやく採用され始めていたことも、こうした救援活動が実行に移される契機となったことはたしかであろう。震災発生4日後には、アメリカのJ・ポール・ゲティ美術館(以下「ゲティ美術館」)から災害対応の専門家の派遣等の支援の申し出があり、作品応急処置や被災者のメンタルケアのマニュアルがファクシミリで送付されてきた。ブリヂストン美術館の学芸員はそのマニュアルを持参して1月22日から被災地の美術館を訪問。現地の状況を全美の理事会や保存ワーキンググループのメンバーに報告し、被災地での救援活動を行うことが1月25日に決定された。実際に現地入りしたのは2月6日であったが、その間にゲティ美術館災害専門家の渡航調整、応急処置資材の調達、文化庁等との協議、支援活動要綱案の作成、全美加盟館への報告や震災救援班への募金口座開設などが行われた。そして、文化庁文化部芸術文化課、国立美術館4館、全美の合同派遣のかたちでレスキュー隊(文化庁内での名称は「兵庫県南部地震による美術作品破損調査」)が組織され、さらに国内の個人修復家1名とゲティ美術館の保存担当長や、国立西洋美術館が招聘したアメリカの災害専門家1名が加わり、総勢11名が参加した。

1995年2月8日宿泊先にて

1995年2月8日宿泊先にて

(『全国美術館会議阪神大震災美術館・博物館総合調査報告Ⅱ』より転載)

レスキュー隊は夜間に車で移動し、朝9時に西宮市大谷記念美術館に集合、同館学芸員の案内で施設や収蔵庫の状況を視察した。この美術館の屋内は近隣住民の方々の避難所として開放されていて、もちろん美術品のある場所との区画はしっかりとなされていたが、どうしても我々レスキュー隊は建物視察の際に避難スペースを通らねばならず、申し訳ない気持ちになった。道路が大渋滞であったこともあり、レスキュー隊は何班かに分かれて現地の美術館や博物館を視察して回った。視察後の夜、宿舎では各班の状況報告と、それぞれの施設にたいしてどのような救援が我々には可能か、またはどのようなアドヴァイスが適切かを話し合った。

実際に行った救援内容は二次災害防止のための作品移動や、物理的に破損した絵画作品の応急処置であった。僕がこの初期の救援活動で良いと感じたのは、修復や災害のプロでないが、上層部と対等に話ができ、その後の体制づくりや補正予算の組み立てができる国立美術館等の管理職が参加していたことである。おかげで、救援組織の編成がスムーズにすすみ、国立館の学芸員が交代で連日投入された。学芸員の多くは保存修復のプロではないが、作品の取り扱いに長けていること、そしてなにより所蔵者に不利益がないように行動できる点で文化財の救援活動には欠かせないだろう。他の美術館や個人蔵等の作品資料があってこそ、自館のコレクションを詳しく掘り下げる調査や展覧会ができる。すべてが人類の財産だという意識が少なくとも学芸員にはある。

その後、本格的な救援事業が動き出し、現地対策本部へは様々な組織から駆け付け、中山岩太写真旧スタジオや栄根寺薬師堂のレスキュー作業等が行われ、4月27日に現地本部は解散した。阪神・淡路大震災でのレスキュー隊の現地入りから救援事業へと展開したことは各方面の努力の結晶であった。しかし、その一方で救援事業の存在が一般へと十分に周知されず、たとえ知ったとしても敷居が高く感じられたのか、被害があるにもかかわらず救援要請されるに至らなかったケースが数多く存在したであろうことは容易に想像できる。実際に救援活動が行われたのは「救援協力を依頼してはどうか」と知人を介して呼びかけ実現したものがほとんどである。そして何よりレスキュー隊を受け入れる側にも所属長等の許可や立ち合いやレスキュー隊のライフライン確保が必要となり負担が大きい。普段から信頼関係を築いている、顔を知っている人がやってくるならまだしも、初めて被災施設を訪れる、何をその施設は文化財として持っているのかをさえ知らない人ばかりが来られるとしたら所蔵者は不安でしかないであろう。この阪神・淡路大震災では、地元NGO救援連絡会議に「文化情報部」が1月末に発足し、日常の写真や生活記録などをも視野に入れ、廃棄処分しないよう呼びかけながら要請に応じた搬出活動が行われ、ここで集められた情報を国など関係団体に提供する窓口も開設された。さらに2月4日には大阪歴史学会など関西に拠点をおく歴史学会が中心となり、歴史資料保全情報ネットワーク(現在は「歴史資料ネットワーク」と改称)が組織され、ボランティアを常駐し被災情報の収集や相談等にあたった。これらNGOや、学会、民間等による文化財レスキュー活動は、救援要請なしには動けない公の機関ではカバーしにくい文化財を積極的に救出し、その後の災害救援活動のもう一つの重要な流れとなった。まさに1995年は文化財にとっても救援ボランティア元年であった。

救援事業後の展開大災害時の互助的な活動要綱や要領

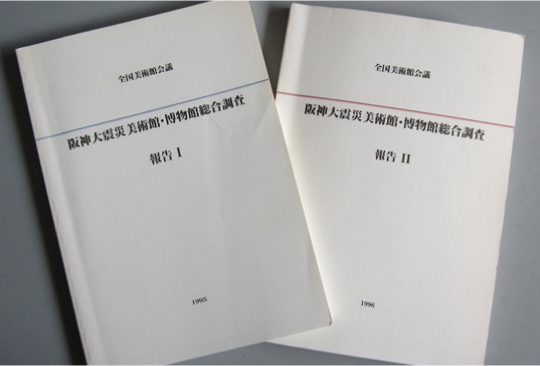

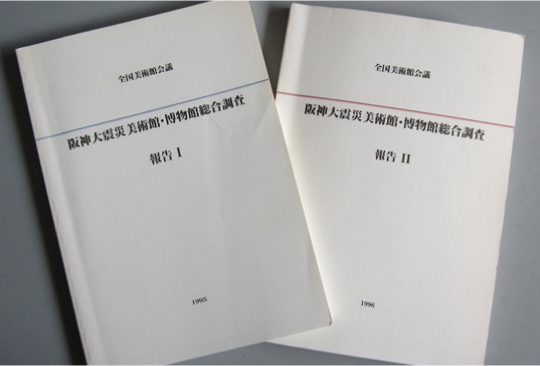

救援事業終了後、全美は激震地域の美術館・博物館を中心に被害状況調査にとりかかった。今後の災害対策に資するために被災地の施設に協力を仰ぎ、まとめられた二冊の報告書は学芸員による調査記録と様々な関係者や専門家による執筆が詰まった貴重なものとなり、その後の地震対策に大きく寄与した(※1)。

全国美術館会議阪神大震災美術館・博物館総合調査報告Ⅰ,Ⅱ

全国美術館会議阪神大震災美術館・博物館総合調査報告Ⅰ,Ⅱ

それと共に、大災害時の美術館・博物館どうしの相互連携を深め、適切な救援活動が速やかに行える体制づくりをはじめた。こちらは少々難航し、1998年にようやく大災害時の連絡体制や救援活動に関する要綱や要領が完成した。阪神・淡路大震災はインターネット元年とも言われた1995年の出来事で、この年、パソコン通信からインターネットへと変わる重要な年であったが、しかし主な伝達手段は電話とファクシミリで、震災から数日間は電話回線がパンクしていた。2010年頃になると通信連絡手段はメールが主となり上記の大災害時の要綱等の改正の必要性が叫ばれ、そしてなによりこれらの取り決め自体が会員館の間で忘れ去られようとしていた2011年に、東日本大震災が発生した。

東日本大震災での混乱

全美の事務局のあった国立西洋美術館も東京での大混乱の中、冷静に被災地域の情報収集に当たり、それらを集約して会員館に報告した。救援活動も比較的速やかに対応できたのは、阪神・淡路大震災でのレスキュー隊での活動を通した経験と、大災害時の救援活動に関する要綱や要領が曲がりなりにも存在していたからであろう。東日本大震災では津波被害による水害とともに原発事故が絡み、非常に複雑な様相を呈した。被災資料の点数が大量なため、気温が上昇しカビの進行が顕著となった時期には、文化財救援の優先順位をつけながらの作業という、難しい問題にも直面した。

豪雨災害と美術館制度の変化

その後も豪雨による災害で多くの文化財が被災し、堅牢なイメージがあった美術館や博物館の弱点をさらけ出すことになった。2003年以降は地方自治法が改悪され一部の公の美術館・博物館に指定管理者制度が導入されたことで、余計に問題が複雑化している。これまでいた学芸員は異動や退職を迫られ、新たに指定管理者が施設の管理や作品資料の保存を引き継ぐ。そして数年後にはまた別の指定管理者が選ばれその施設や作品資料を受け継ぐ。それぞれの職員は任期中は真面目に仕事をするだろう。しかし、このような状況で誰が作品資料の取り扱いや災害リスクに関する情報までをライバルである次の指定管理者に丁寧に引き継ごうとするのだろうか。あり得ないことだし、たとえ仕様書に謳われていたとしても引継ぎの期間が数か月しかなければ土台無理な話である。いくつかの公立施設では財政難を理由に改修費を後回しにすることで傷口を広げ、より修繕費が膨らんでいるばかりか、公の施設であるにもかかわらず自治体が全責任を負わず、指定管理者に負のスパイラルを押し付けており、その構造自体がすでに災害といえるだろう。

被害軽減のために今できること

では、現在作品資料の管理をしている人々は、今後どうしたらよいのか?日本全国大地震はどこにでも起こる可能性がある。津波や豪雨災害は安全な場所に収蔵庫を建て替えることで回避できるが、容易なことではない。ゆえに今の立地条件で災害リスクを最小限に抑える努力が先ず必要である。それでも被災してしまえば、精神的な落胆や疲労とともに、二次災害防止策と長い復旧作業が待っている。大規模災害ともなればその復旧作業時に必要な資金がすぐに調達できる見通しは立たない。物理的な被害であれば破片の回収や安全な場所への一時保管、水害であれば作品資料は大きく変形収縮し、カビが増殖するため早急な応急処置が必要である。ただでさえ、日本の美術館・博物館は海外に比べてコレクション数あたりのスタッフが少ない。明らかに処置が間に合わないのである。今後の惨状をできる限り回避するためには、予防措置のほかに、自分たちのコレクションや館の性格を知っている顔なじみのいるレスキュー隊に助けてもらえるよう、「助けられ上手」になることも一つの方策であろう。そのためには、日ごろの横のつながりを大切にするだけでなく(学芸部門にまで継続性が担保されていない指定管理者が導入されている場合は無理)、自分たちのコレクションを知ってもらうための作品データの整備と情報公開を進めることが、適切な応急処置方法の判断につながるため、実はかなり重要ではないかと思っている。

(※1) 全国美術館会議の災害対策の諸活動についてはhttps://www.zenbi.jp/rescue/に詳しい。