COLUMN_2

「90年代京都にて」

ダムタイプ | 仲間と喪失

小山田徹(美術家)

京都市立芸術大学の学生たちが1984年に結成したダムタイプの活動について、また親しいものとの日常の喪失にどう向き合い、現在の時間や空間をどう生きるのか…。ダムタイプ結成時から関わる小山田徹のコラムを紹介します。

1992年10月11日。その日は私達ダムタイプのメンバーはデンマークにいた。デンマークのアーティスト、Hotel Pro Forma とのコラボレーションパフォーマンスを制作するため1ヶ月以上滞在していたのだ。メンバーの古橋は渡欧直前に体調を崩し日本に残ることになり、古橋抜きでデンマークで制作し、公演を行っていた。そして、その日、一通のファックスが届いたのだ。その瞬間から私たちの(少なくとも私の)人生は大きく変わった。そのファックスは古橋からの手紙で、書籍「メモランダム古橋悌二」でも公開されている、自身のHIV感染を告白する古橋自身からの手紙のファックスだった。そこには、自らの感染の経緯と現状、そして思考と未来への思いが綴られていた。私達メンバーはその手紙の周りに集まり、帰国までの数日間嘆き悲しんだ。本当に嘆き、悲しむ事しか出来なかったと記憶している。古橋に何か問題がある事はなんとなく認識していたし、うっすらとAIDSの事は知ってはいたが、必ず死ぬ不思議な死の病で、アメリカやヨーロッパでも同性愛者の間で流行り始めているぐらいの知識しかなく、死のイメージに囚われて悲しむ事しか出来なかった。帰国する時も、どんな顔で古橋と会えばいいのか、どの様に声かけをしたらいいのかと、自分の気持ちの整理ばかりを気にしていた。その時は、本当に、古橋は明日にでも死ぬんじゃないかと思っていた。

そして、帰国してダムタイプのオフィスへ。オフィスにはすでに同時に手紙を受け取った多くの友人達が集まっており、その中で古橋はニコニコして座っていた。拍子抜けするほど穏やかで、思い詰め、ネガティヴになっていた私は肩透かしを喰らい、一挙に力が抜けた。これが、古橋が私達(私)に始めた教育の始まりだったのだ。なにせ、本人は1987年にHIV陽性の結果を受けてから一人で数年にわたり悲嘆し、思考し、調べ、覚悟してきたのだ。91年にフレディマーキュリーが死んだ時も深く考えていたのだ。その瞬間から、古橋の歩みに少しでも追いつくための日々がスタートした。

ダムタイプのメンバーには、古橋から「次の作品、僕に仕切らせてくれへん」との発言があり、構想が進んでいたS/Nプロジェクトを任す事になり、新たなパフォーマンス創りがスタートする事になった。毎晩のように集まる多くの友人達とは、AIDSに関しての情報収集や勉強、古橋のケアーを協働で行う様になり、多くの議論を行った。そしてすぐにジェンダーやセクシャリティーの問題を話し合うようになり、私は無口になった。恥ずかしい話、その時まで私は自らのジェンダーやセクシャリティーについて考えたこともなかったのだ。マジョリティとしてのヘテロ男性は針のムシロに座らせられたように、無知と無自覚の暴力性をまず噛み締めなければならなかったのだ。先進的な北米やヨーロッパでの様々な運動を調べ、見聞きする中から、次第に自分の中で変化と方向性を模索しながら、パフォーマンスの制作と平行して様々な社会活動もスタートする事になった。92年暮れには、京都大学の東側、吉田山の麓に空間を借り、様々な活動の拠点にすることになり、Art-Scape という名前のインディペンデントのアートセンターを開設した。当初は6人のプロデューサーが共同運営する形でスタートしたが、すぐに、様々な人々の出入りする、社会活動の場として利用される場となった。そこでは大学生達が中心のAPP(AIDS POSTER PROJECT)やフェミニスト的な視点で女性のための手帳を編集発行するウーマンズダイヤリープロジェクト、セックスワーカーの当事者グループSWEETLY、CLUB LUV+、Omni-bus、など様々な活動体の拠点となった。その中でも多くの人々の転機となったのは、93年、94年のダムタイプのパフォーマンスプロジェクトS/N の公演と、94年の第10回国際エイズ会議への参加である。特に、国際エイズ会議は、当時、医者、学者、政治家、医療メーカーしか参加出来なくて、NPO、NGO、当事者などの参加がやっと認知され始めた中での、日本初の国際エイズ会議で、そこに変更を加えるためにアートの分野から参画する事は、それまで古橋のカミングアウトを機に様々に思考し活動してきた人々にとっては大きな意味を持っていた。全国でラディカルな活動を行っている複数の団体と連携して、LOVE+という企画を立ち上げ、国際会議会場の横浜パシフィコの前の広場を借りて、「エレクトリックブランケット」の上演や、夜のダンスパーティー「LOVEBALLー交歓の舞踏会」を行い、会議が終了した後の人々を巻き込むイベントを行った。「LOVEBALL」には世界各国の感染者やNPO、セクシャルマイノリティも壇上に上がりメッセージを発信し、ドラッグクイーン達やOK GGARLS などが華やかなステージを繰り広げ、運動の大きなうねりの一つとなった。この企画には多くのアーティストや舞台関係者、研究者、などが参加、協力して、日本のエイズを取り巻くリアリティを確認する機会となり、又、ネットワークが一挙に広がる機会となった。

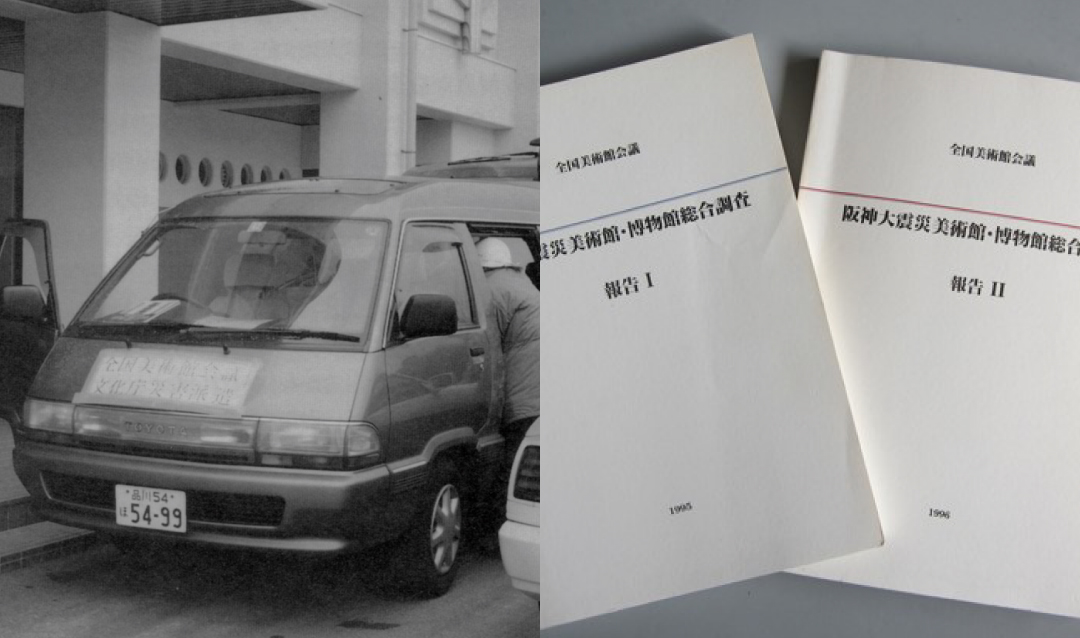

一方、ダムタイプのS/Nの上演は世界中でセンセーションを引き起こし、日本でも話題を持って上演された。古橋のメッセージはメディアでも取り上げられ、多くの国から公演依頼があり、それに応えていく事になる。しかし、95年、阪神淡路大震災とオウムサリン事件の影のさす年の10月、古橋は亡くなった。本人が重要と思っていたブラジル公演。当時、ブラジルはエイズの発生が世界でも特に多く、政策的にも進んでおらず、その国での公演の必要性を古橋は考えていたのだろうが、直前に体調が悪化して行けなくなり、急遽、古橋不在のバージョンの作品に作り替えて、他のメンバーだけでブラジルに出かけた。ブラジルでの公演は多くの話題を引き起こし、最終日に大統領が観に来る事になった夜、再び、電話とファックスで古橋死去の報を受けたのだ。悲しみに暮れながら、大統領の前で公演し、公演後、大統領が記者会見をして、古橋の死を悼むと共に、エイズ問題への取り組みを宣言してくれたのである。その後、大急ぎで帰国し、Art-Scapeで葬儀を行った。その後も古橋不在バージョンのS/Nは世界各国で公演をかさねた。

ここからは、個人的な話。

私は実はブラジルのあの夜、自分の中の何かが、プチっと切れた感じがしたのだ。何が切れたのだろう?アートの有効性はS/Nプロジェクトが証明してくれたし、様々な社会活動も活発になってきて、Art-Scapeも充実している。でも、何かが切れた。もちろん、長年一緒に活動してきた相棒が突然居なくなるというバランスを欠いた感じはあるが、それとは別のモヤモヤが1年ほど前からあり、どうやらそちらが切れたみたい。それはなかなか言葉にしにくいものだが、どうやら、一つの理想的解決方法で世界を変えることへの不可能性、もしくは不信感みたいなモヤモヤにより、活動や表現のあり方の何かがプツンと切れたのだ。実は、93年に始めたウイークエンドカフェを契機に心が少し変わり始めていたのだ。ウイークエンドカフェは、Art-Scapeとは別の人々が集まり、楽しみながら様々な交流が生まれる交歓の場を自分たちの手で創り出す目的で、有志で始めた場だった。地塩寮という学生寮にある古い洋館のデッドスペースを寮生との協議のもと、片付けて、二週間に一回、土曜日にオールナイトのバーにするという企画でスタートした。営業許可を取れないので、限りなくホームパーティーの延長で、飲み物は原価に近いカンパ制で、持ち込みOKで持ち込まれたものはシェアーされる。広報は口コミのみ。運営はとてもシンプルで、負担なくやれるようにした。

すると、Art-Scapeなどの活動のおかげもあり、非常に沢山の、多様な人々が集まり、毎回大盛況で、京都でも知る人ぞ知るミーティングスポットになった。面白かったのは運営がシンプルな分、多くのお客がカウンターのこちら側、スタッフ側にはいり、運営をするようになり、最終的には殆どの客がマスター経験者になり、誰が運営側で誰がお客なのかわからないが、上手く回るようになって、不思議と自律的な場になっていった。別に大きな目的を共有しなくても様々な関係が紡がれ、穏やかに色んな人々がリラックスしながら対話出来る。大きな発見であった。当時はまだ携帯電話がそんなに普及していなかったが、2週間に一回そこに行けば、会いたい人に会える、ゲストもそこに連れて行けば合わせたい人に会えるという奇跡的な場になっていた。皆今みたいにアドレス交換とかしなくても、本名を知らなくても、緩やかに、緊密な関係が築ける。なかなかありえない場のあり方だったのである。その中で、私は、様々な社会運動や表現のあり方に関して、なかなか社会が変わらない事のモヤモヤと疲労感が募り、この新たな場の可能性に心引かれていったのである。

プツンと切れたのは、私のアートへのこだわりだったのかもしれない。S/Nの活動を通して、社会を変えたい、自分も変わりたいという焦りみたいなものが、先鋭化やソリッドな強度などに囚われていたのが、プツンと切れたのである。もっとゆっくり対話しながら、穏やかに変化し、広がっていく、生活に根ざした活動のあり方を試みたくなったのである。問題の解決は大切ではあるが、問題の解決方法は決して一つではなく、問題意識の持続と、対話の持続の方が大事なのではないか。私がやるべきはそのような場の創造なのではないか。「共有空間の獲得」は私の中であのブラジルの夜から模索が始まったのである。私はその後ダムタイプを離れ、ウイークエンドカフェは寮生達の卒業や空間自体の改修工事などで96年に終わりを迎えたが、その後、バサールカフェという新たなコミュニティカフェの企画が始まり、その場は現在も続いている。

表現活動や社会活動は多様に存在し、専門性が重要であったり、経済性も必要だったり、ソリッドで先鋭的な表現もどの時代にも必要だ。それと同時に、じっくりと時間をかけた対話の場が様々な形で生活の中に獲得され、先鋭的な活動の土台になったり、子供達の未来に関わる関係の場になったりする事も必要なのだろう。90年代のあの頃もがいていた事ごとは30年程経った今、幾つかは「当たり前」になっている。新型コロナ禍での社会的な変化や問題の対応にも、あの頃の思考と感覚が適応できるものも沢山ある。

私達は、あの頃も、今もこれからも「未来の当たり前」を創り出す事を続けていくのだろう。