―本格的な舞台作品を作るに至った経緯を教えていただけますか。

「エレベーターガール」の写真作品のシリーズは、写真作品から始まったわけではなくて、最初の2作品はパフォーマンスの作品なんですよ。最初の作品は「生身の展示」だった。それが1993年だったから20年前。パフォーマンスといってもダンスとかするわけじゃなくて、単にエレベーターガールの女性二人が8時間ずっと「笑って座っている」だけ(笑)。他に、モーターショーなどを案内するプロの女性たちが、そろいの制服を着て美術館の中をご案内するというパフォーマンスもやりました(1994年兵庫県立美術館のグループショー「アート・ナウ‘94」)。

京都市立芸大では初めの3年間くらいは伝統工芸、それからファイバーワークみたいな現代美術をやりはじめ、ずっと素材と技法、手作業の世界にいたわけです。卒業してからは、経済的なことなど色々理由があって制作ができなかったんですよね。そのブランクがあってからもう一度作品を作ろうとしたとき、エレベーターガールのパフォーマンスになりました。私が社会生活で得たことがその中に入っているんですよね。アイロニカルな作品をいきなり作り始めた。だけれども、私がその時パフォーミングアーツには舵が切れなくて。学生演劇も何もやってなかったので生身の人間を扱うことが難しかった。

―その後20年を経て。

やっとやりはじめたという感じですね。もっと早くからやっておけばよかったなと思います(笑)。

―脚本も書いてらっしゃるんですよね。

そうですね。演出がいま6、7本かな。脚本が4.5本くらいです。『1924』の第二部と第三部は、あごうさとし氏に脚本をお願いしました。本当に駆け出し状態です。立ち上がってヨロヨロ歩きだしたような感じ。

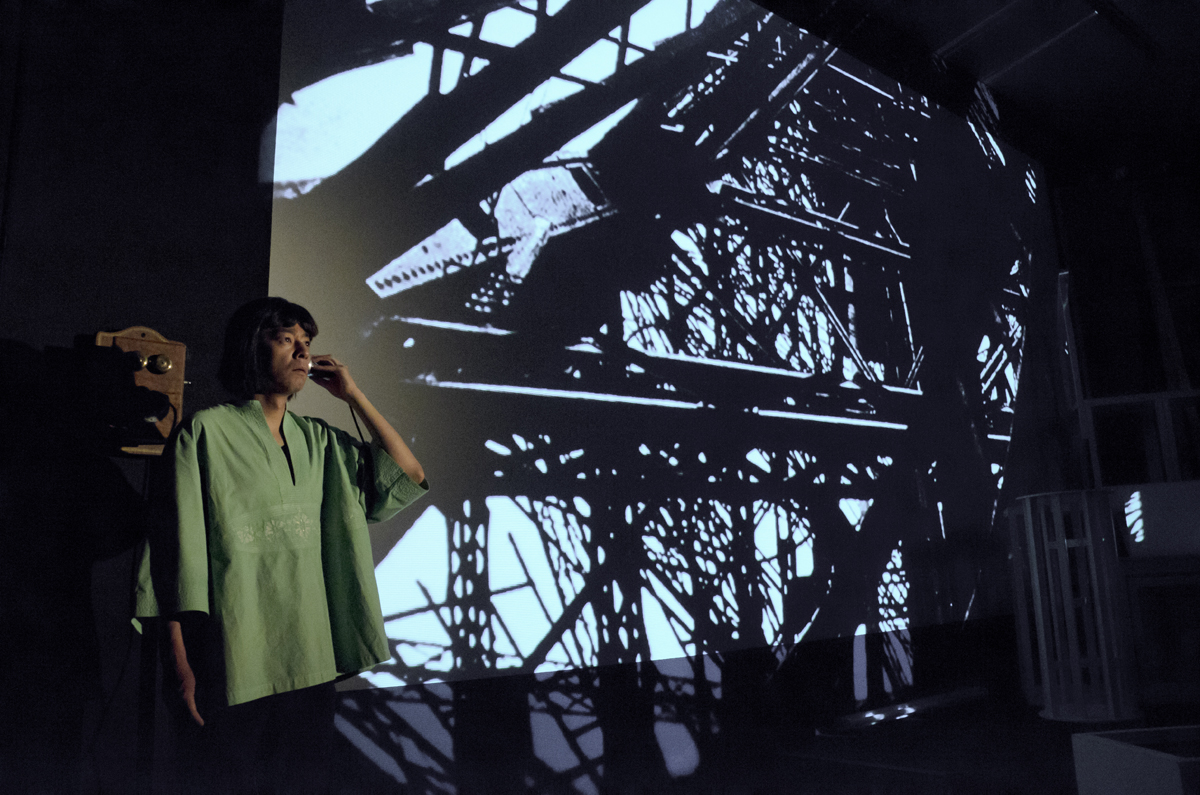

第1部『1924 Tokyo–Berlin』 京都国立近代美術館 2011年 撮影:林口哲也

第1部『1924 Tokyo–Berlin』 京都国立近代美術館 2011年 撮影:林口哲也―最初の舞台作品『1924』三部作[※1]ですが、様々な近代的なメディアや装置、思想が生まれる時代である1920年代を取り上げたのはなぜですか。

私にとって美術館はなじみがある場所ですから、美術館で何かイベントをしないかという話になった時に演劇をやりたいと提案して。美術館のプログラムを見せてもらったら1920年代が多かったんですよね。そこから何かしようと思って調べ始めたのが村山知義だったんです。村山知義から始まって1920年代に着目して「築地小劇場」、「演劇の近代化」についてやり始めた。村山知義と偶然出会ったのは本当に良かった。彼は哲学畑から来て、ドイツ留学で新興芸術に夢中になり、時代の寵児となったけれど、社会主義リアリズム演劇をはじめたあと、前衛美術には戻らなかった。多作で成熟も持続もしないけど、複雑怪奇で、決して「見尽くせる」作家ではない。

演劇をやり始めるにあたって、・・・・まあこれは私の真面目過ぎるところだと思うんですけど、演劇の近代化というものをやらないとだめだ、と。そしてそれは情報で得るのではなくて、自分でまず体現してみないと「腑に落ちない」と思ったんですよね。

―すごく真っ正面からですね。

真っ正面なの(笑)。歳も歳だし盲滅法では間に合わないから、勉強しなきゃと思って座学に行くも、週に1回行くのが限界で。まだ勉強中です、シェイクスピアもチェーホフも。大学の現代美術の授業はチェーホフでやっています。ただチェーホフは皆知らないですよ。そこが日本の現代美術の弱いところです。いや日本の美術教育の一番弱いところかな。超絶技巧の工芸が結局海外でも受けるから、グローバル・マーケットが主導になると結局「そこ」に戻ってしまう。ほとんど明治から変わってないですよね。価値観を覆すことが出来ないのは結局、文脈が作れないんですよね、言葉がとても弱いから。私もそうだったんです。 『1924 海戦』 KAAT神奈川芸術劇場 2011年 撮影:川村素代

『1924 海戦』 KAAT神奈川芸術劇場 2011年 撮影:川村素代

―村山知義や土方与志、1920年代の人たちは、そういったものと格闘していたと思います。

そうですね。20年代の村山や土方も芸大生でもないし、先ほども言ったように、村山は美術を学びにドイツに留学したわけじゃなくて原始キリスト教の宗教哲学やニーチェを勉強に行って、向こうの美術にはまって帰って来た。ノイエタンツにも夢中になりダンサーにもなっちゃって。あの辺の人達は皆そうなんですよ。どの芸術表現も黎明期で、混在していて、垣根がない。今は縦割りじゃないですか。美術と演劇でも垣根があって、必ず「なんで演劇をやるんですか」と聞かれるし。20年代はそれがなかった。もうひとつ似た時代は60年代ですね。ひとつの大きな物語が出てきたときには皆が混ざるんでしょうね。芸術が拡張しながらいろいろなものを巻き込んでダイナミックに転がっていく。文学、音楽、美術、演劇が混沌としながら前に進むんです。それがアヴァンギャルド、前衛ですよね。それがいつの間にか、きれいな縦割りになってしまった。

東日本大震災の後に色んな周辺も変わって、皆が穏やかに拡散していって連帯するというのは、もちろん、それはそれでいい。ただやっぱり、強固な日常性というか、維持しようとする力が本当に強い。それは日本の長所でもあり致命的なところでもあるけれど。とにかく変わらなすぎる。だから芸術が有効かどうか分からなくなってくる。でもそんな中で、まだしも演劇は、ダイレクトに社会に対して挑戦的だと思います。

―社会に対してパフォーマンスが持つ力とは何なんでしょうか。

シェイクスピアがハムレットに言わせたように、演劇はこの自然(世界)を映す鏡だということは永久に変わらないですね。いいところも悪いところもそのまま映す社会の縮図ができてしまうから。やっぱり演劇はそういう宿命なんですよ。そして、即効性。これは日本のような「現状維持の世界」には、とても有効だと思いますね。学生たちも、チェーホフは一行も読んだことなくても数週間で体に落ちるみたいなのね。19世紀の農奴解放からロシア革命に至るまでの「お金の話」なんて、普通、想像もしないでしょう。現実を見るのを避けて、「どうにかなる」のを待つ。家は売られ落ちぶれても自分が死ぬまではどうにか現状維持できるかも、という無根拠な思考停止で雰囲気的な会話しかしない没落貴族の心境が、音読すると判ってくる。それは貴重な体験だと思います。

だから私自身は、写真をする学生も演劇をやっておいた方がいいと思う。しかも写真はカメラオブスキュラ、「暗箱」じゃないですか。演劇も「暗箱」で作られるものですからね、虚構を映し出すということは同じなんですよ。定着させるか、させないかの違いは大きいけれど。写真と演劇は、歴史の中で深くつながっていますから。だから私がこの前『パノラマ』[※2]をやったのはそこのつなぎ目の部分なんです。19世紀に流行った視覚装置にパノラマ館というのがありますよね。直径30メートル程、360度ぐるりと取り囲む巨大な油絵なんだけど、あれはカメラの見方ですよ。パノラマ絵描きがやがて写真の発明者になっていくんです。パリで一番のパノラマ館が焼失したその年に、パノラマ画家の弟子だったダゲールが銀板写真を発表するんですから。

―とても象徴的ですね。

パノラマ館は演劇的空間ですからね。解説者もいるし。巨大なカメラの中でもあり、演劇空間でもある。そこをやればつながると思って『パノラマ』の脚本を書いたんです。暗箱の中で巴里と浅草を萩原朔太郎が遊歩する。ただ、パノラマ館が日本に出来たのは、日清戦争の時代だったんですよね。大仕掛けの見世物は国策の戦争画でさらに隆盛を極めた。当時最先端であり、プロパガンダであり見世物であった絵画は、それほど現存していません。日本の戦争画が一番いい例ですけど、戦後、日本の近代芸術には暗黙のうちにいくつも伏せられている部分も多い。だからそういうことをフィクション交えて、演劇だから荒唐無稽だと言いながら、掘り起こすことができるんですよね。

『パノラマ〜鉄道編〜』 京阪電車なにわ橋駅地下1階(アートエリアB1) 2012年 撮影:井上嘉和

『パノラマ〜鉄道編〜』 京阪電車なにわ橋駅地下1階(アートエリアB1) 2012年 撮影:井上嘉和―劇中で、パリや日本、19世紀と現代、史実とフィクションなど、色々な次元をつなげるのが「案内嬢」です。案内嬢はやなぎさんの作品で重要なモチーフですが。

演劇やりはじめてから気がついたんですよ。彼女たちはこういう人たちだったんだなと。写真の中では、アンドロイドみたいな彼女たちが実際に動くとどうなるのか。

ー劇中では常に話や時間を進める存在ですね。

彼女たちは、狂言回し、コロス的な存在でもあるのですが、ドラマにも参加する。でも基本的に解説者で、落語とか講談とかでもやりますし、見世物小屋口上もする。色んな階級、色んな時代の話芸を労す。だから、講談や手話を習ってもらったり、次は同時通訳があればいいなと。あらゆる通訳手段、コミュニケーション手段を身につけてほしいと思って「案内嬢プロジェクト」[※3]をやっています。なかなか大変です。

『1924 人間機械』 京都国立近代美術館 2012年 撮影:木村三晴

『1924 人間機械』 京都国立近代美術館 2012年 撮影:木村三晴―エレベーターガールの原型はヨーロッパにあるんでしょうか。

マヌカンというのはありますね。ヨーロッパのデパートで発明された売り子さんです。きれいな女性で売り物の服を着て上品な言葉でしゃべって、出身地や階級が不明。上流階級の奥様方相手にステータスを刺激する役割を演じる存在。デパートって劇場みたいなものなので。そういう存在としてはありましたよね。たぶんそこを継承しているんだと思いますけども、日本独自のものに変化している。案内嬢の、エレベーターガールの格好っていうのは例えば今の皇室の格好にも似ていて、手袋や帽子、微妙な丈のスカートやパンプス、植民地的近代の体現者でもありますね。

ー展示と上演とは、観客との関係が大きく異なりますよね。

それは生ものですからね、お客さんが入ってやっと仕上がるものですから。お客さんが拍手したり、しなかったり、その場で何か言いますよね。賛否両論、皆が劇評する、しかもかなり直感的・感情的に。どんなに難しい作品、静かな舞台でもそれは同じ。やはり人が屋台や神輿を揺らす祭りなんだなあと思いますね。

※1 関東大震災の翌年1924年、日本復興のさなかに生まれた日本初の新劇専門の劇場「築地小劇場」と、それを開設した演出家の土方与志や小山内薫、芸術家の村山知義らの史実をもとにフィクションを交え創作された三部作。

第1部『1924 Tokyo–Berlin』 2011年7月、京都国立近代美術館

第2部『1924 海戦』 2011年11月、KAAT神奈川県芸術劇場

第3部『1924 人間機械』 2012年4月、京都国立近代美術館/6月、高松市美術館/8月、世田谷美術館

※2 日本では1890年(明治23)に初めて上野で開館して以後、巨大な壁面に描かれた戦場風景で一世を風靡した見世物「パノラマ館」から着想を得た作品。

「PANORAMA〜パノラマ〜」 2012年9月、鳥の劇場

「パノラマ~鉄道編~」 2012年12月、京阪電車なにわ橋駅地下1階(アートエリアB1)

※3 やなぎみわプロデュースにより、講談師や弁士、アナウンサー等、話芸の専門家の指導を受けながら、「案内嬢」をパフォーマーとして育成する長期ワークショップ。

■監修:KYOTO EXPERIMENT http://kyoto-ex.jp/