―伊達さんの活動は多岐にわたっていますよね。思いつくところを挙げると、取り壊されることとなった建物から資材を取り、ウクレレを作って建物の持ち主に渡す『建築物ウクレレ化保存計画』、風雨や人為によって傷や汚れなどのついた波板を何かに見立てる波板鑑賞、アートの裾野をフィールドワークすることで書かれたエッセイの連載『アートの現場』、それに近年はアートプロジェクトも手掛けられていたりもされていますよね。今回のインタビューでは、半ば強引にそれらを結びつけながら、伊達さんの活動のコアにあるものを探ってみたいと思っています。とりあえず、波板の話からしていただけますか。おそらく波板鑑賞は、伊達さんのライフワークと言えるものではないでしょうか。

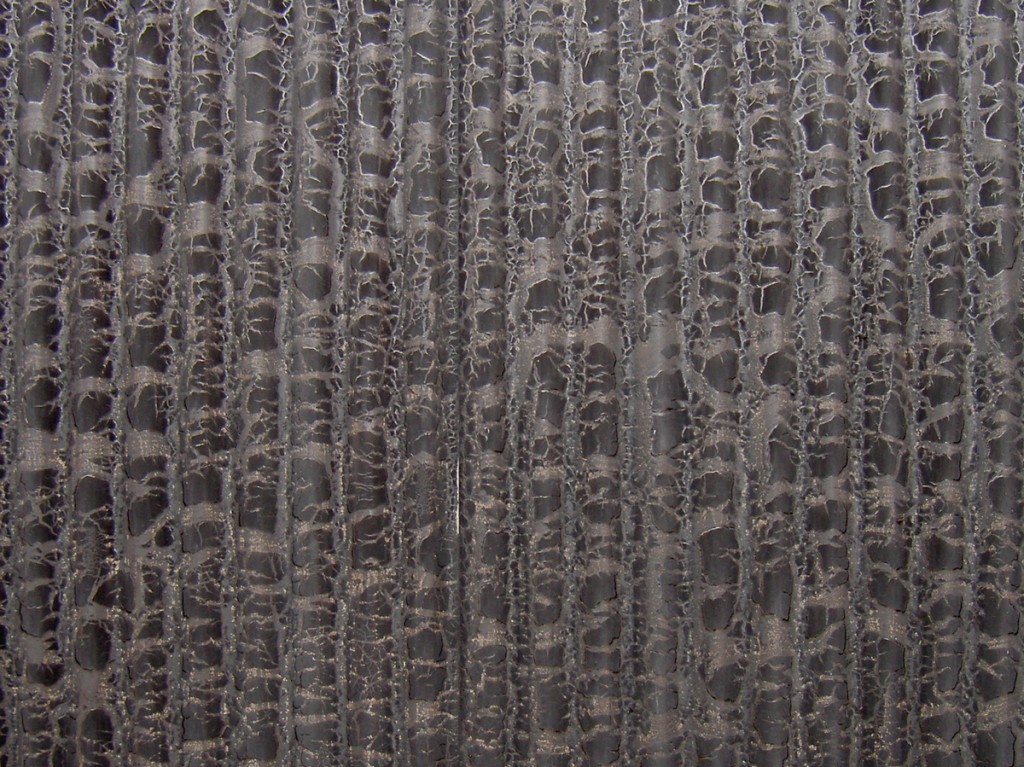

そうですね。僕が波板に興味を持つようになったのは、宇治川の近くに下宿していた時でした。もう20年ほど前のことです。田園風景の中の建物に波板がたくさん使われていて、それを見た時、自分が京都市立芸術大学で専攻していた漆工とは真逆の面白さがあることに気がついたんです。その時から波板の写真を撮影しはじめて、今では1000枚以上の写真(fig.1)をコレクションしています。イギリスに留学していたときも撮影したりしました。その時は、わざわざイギリスまで行って波板を撮影している自分が馬鹿馬鹿しくて面白かったですけれど。

もともと漆工科だったせいかどうかはわかりませんが、どうも表面に対して過敏に反応してしまうみたいです。この点は波板に限りません。町中の電柱につけられた車がこすった跡や、水がしみ出しているコンクリートブロックなどにも惹かれます。ただそういったものに比べて、波板は色や肌合いが多様で奥が深い。おそらくこれは、波板を変化させる要因に様々なものがあるからだと思います。人為であったり、風雨であったり、重力であったり、ですね。だから波板を見るのは、表面を愛でる楽しさと同時に、生成要因を考える楽しさがありますよ。

以前波板の魅力を伝えるために、「心の錬金術」と言ったことがあります。自分の心の中で波板と別のものとを結びつければ、目の前にある波板が素敵なものに変わるわけです。安価で、多くの場合、人にあまり注目されない存在である波板が、高級な工芸品に見えたりする。そういった価値の転換が面白いです。

fig.1

―どうやったら素敵な波板を見つけることが出来ますか?

波板は、安価な建築資材ですよね。だから、家の目立つところには使われない傾向が高いです。工場地帯であったり、駐車場であったり、そういった壊れても補修しなくても大丈夫、と思われる場所に、味わい深い波板は多いです。つまり、波板は、背景にあるということです。だから素敵な波板を見つけようと思ったら、普段は目を向けることがないところへと目を向けることが大事ですよ。

―いま仰った「背景を見る」や「普段は見ないところを見る」といったスタンスは、雑誌で連載されているエッセイ『アートの現場』にも共通していますよね。

『アートの現場』という連載は、『イグザミナ』という雑誌でかれこれ5年ほど連載を続けています。例えば「アートフルーツ農園」や「アート盛り上げ印刷」のように、アートと名のつく会社や店舗などを訪ね、社名の由来や「アート」という言葉にかける思いをインタビューする、という内容のコラムですね。

なぜ「アート」という言葉を使っているか、理由はさまざまありますが、ひとつにはタウンページ対策であることがわかりました。タウンページで「アイ」とするよりも「アー」とする方が、先に掲載されるそうです。そうはいっても、「アート」ではなくて「アース」とか「アーク」でも良かったはずです。ではなぜ「アート」だったのかと言えば、同業他社と差別化したいという希望が込められている場合が多いようです。「うちの会社には技術的な蓄積がある」や「他の会社にはない個性がある」といったニュアンスを、「アート」という言葉によって表現している場合が多いようです。

―僕たちが何かの対象を規定しようとする時、その対象の本質を求めるのが一般的なように思えますが、そういった振る舞いは逆に言えば、そこで想定されている本質的要素を持たないものを排除するものだと言えると思います。「これはアートだ」と「あれはアートではない」という認定は、同時に行われている、と。しかし伊達さんの『アートの現場』のスタンスは、そうした振る舞いとは決定的に違いますよね。

そうですね。僕の中には、アートとアートではないものを無意識的に区別していることに対して、なんだか残念な気持ちがあります。そうした区別は、ほとんどの場合において無意識に行なわれているから、気づかれることは少ないのですが。アート業界で使われているアートの定義がどれほど普遍性を持っているのか、疑問がありますし、またアート業界で流通している言説は、おそらくアート業界の中でしか通用しないのではないか、とも思います。

僕が『アートの現場』という連載をやっていて思うのは、アート業界の言説とはまったく無縁の場所で「アート」で生きている人たちがいるよ、ってことです。むしろそうした人たちの方が、アート業界の人口よりもずっと多いはずです。そう考えると、僕らアート業界の中の人が狭いアート観の中で生きているとさえも、言えるのではないでしょうか。

アートという言葉の語源を遡って行けば、ギリシャ語のテクネーやラテン語のアルス、あるいは中世以降使われたリベラル・アーツに遡ることが出来るわけで、「アート」と名の付く企業の人たちこそが、アートの本来の意味を体現しているとさえ、言えるかもしれませんよね。

―それはひとつの考えとしては、理解できます。しかし、アートという語が現在持つ意味ないしは雰囲気は、近代以降のアートの歴史の中で醸成されてきたものであるはずで、それがアート業界以外の領域へと流通しているとは考えられませんか。つまり、「アート」という名の付いた会社の人たちもまた、アート業界の影響を受けている、と言えると思うのですが。

いわば「アート」にあやかってるわけですから、確かにそういう面もあります。でも少なくとも、歴史的にアートの概念を規定してきたとされる名作や、それをオーソライズする展覧会などとはまったく関係ないところで、彼らはアートに希望を抱いているわけですよ。こういう状況を直視するにつけ、社会通念上説得力を持っているとされるアート業界での概念は、実際誰にどういう価値を持っているのかちゃんと検討した方が良いのではないかと思います。少なくとも、アート業界の中のアートだけが価値があり、それ以外のアートは一段落ち、みたいな尺度が無自覚に共有されるのはつまらないことのように思えます。

僕があの連載でやっているのは、共時的に見てみる、ということです。歴史的に規定されているものを意図的に無視して、いま僕たちの身の回りにある「アート」を横糸で繋げてみると、縦糸でつながっていたときとは違った豊かさが見えてきます。波板の話をした時に「背景を見る」と言いましたけれど、普段見ている場所とは別のところを見てみると、思いもよらない豊かさが開けてくるわけです。

―なるほど。その「対象を共時的に見て横糸で繋げていこうとする」スタンスは、波板鑑賞だけではなく、伊達さんが近年手がけられているアートプロジェクトにも共通していますね。

一番最近の例でいうと、仙台市でやった「亜炭香古学-足元の仙台を掘りおこす」(fig.2)というプロジェクトですね。このプロジェクトは、仙台市と仙台市市民文化事業団が主催した『せんだいマチナカアート2012』の一環として行われたものでした。

仙台市はかつて地面から、亜炭という燃料が取れたんですよ。市民の方たちが地面からその亜炭を掘り出して、お風呂を沸かしていたりしたそうなんです。亜炭が家庭用の燃料として使われていたピークが昭和20年頃で、その後急速に衰退していったから、いま70歳以上の人たちにとっては馴染み深いものであるのですが、50歳以下の人たちにとってはほぼ無縁の存在になっています。

僕はそうした亜炭をモティーフとして、今回のプロジェクトを進めていきました。例えば、亜炭がそれぞれの家庭でどのように使われていたか、などのアンケート調査を進めて、亜炭に関わる個人の歴史を集めて行きました。亜炭は地面から掘りおこされるものですけれど、それと同じように、埋もれている記憶を掘りおこすということをやったわけです。都市の皮下記憶を掘り起こす、という感じですね。

また、それと並行して「埋木細工」についての聞き取り調査を行いました。埋木は亜炭と同じ層から採れる素材で、工芸に使われていたものでした。江戸時代にそれを使って工芸品が作られるようになって、徐々に発展していって仙台を代表する工芸品になったのですが、しかし、亜炭と同じように、こちらも徐々に衰退していって、今では「埋木細工」の職人さんは一人しかいません。

fig.2『亜炭香古学-足元の仙台を掘りおこす』展覧会の様子

―つまり『亜炭香古学』では、物を媒介として個人史を集めていったということですね。伊達さんご自身は、そういう活動をアートプロジェクトと意識されているのですか?

亜炭は燃料としてはあまり質が良くないので、多くの人が焚き付けや煙、ニオイについて少なからず苦労した経験を持っています。人は、たいへんだったことも「今となっては懐かしい」というふうに、記憶を絶対値化して現在を肯定しようとするものですが、学問というメスはそれを許さず、一般回答としての根幹だけを切り出そうとします。ディテール好きの僕が亜炭を通じてなにをやったかというと、客観的な調査内容の周囲に美化や誇張や誤解をも含めた思い出を再び肉付けする、ということだったんです。亜炭や「埋木細工」をトリガーとして引きだされる個人史を集めることで、当時の「有味有臭」の生活の輪郭を点描していくことが出来るのではないか、と。

で、『亜炭香古学』に限って言えば、アートかどうかというよりも、日々を楽しくするためのタネを作ろう、という意識が強かったです。

いま日本中でアートプロジェクトは行われていて、色々なパターンがありますよね。作家があらかじめ何かしらの落とし所を想定していて、地元の人がちょっと協力してその落とし所に辿りつくみたいな、安直なコラボレーションを目指しているようなものも、時々散見されます。そういうのって、面白いですかね?

アートってもともと、何かと何かの間に成立するものですよね。対置関係にあるものの場合もありますけど、つながりようのないヒョウタンを2つ組み合わせてコマを出す感じで、何かと何かの間を活性化したいと思っています。仙台のプロジェクトでも、亜炭や「埋木細工」という物と人々との間に、僕自身が入って行って触媒的な働きをして、両者の関係性を活性化させたいと思っていました。ですから、まあやっぱり横糸ですね。

―そうした媒介的、あるいは触媒的な振る舞いは、伊達さんの活動の中でおそらく最も著名な『建築物ウクレレ化保存計画』においても見て取れると思います。いや、ここまでのお話に出てきた様々なキーワードが、小さなウクレレという造形の中に集約されている、と僕には思われます。

『建築物ウクレレ化保存計画』というのは、2000年、僕が35歳だった時に始めたプロジェクトで、取り壊されることとなった建物から資材を作って、ウクレレを作る、という、その名の通りのプロジェクトですね。

最初に作ったのは、いまは京都芸術センターとして活用されている旧明倫小学校のウクレレ(fig.3)で、そこから現在まで、60本以上のウクレレを作ってきました。人から依頼をされることもあれば、施設から依頼をされることもあります。今年の4月にアートスペース虹でやった個展にも出品していましたが、大阪のフェスティバルホールのウクレレ(fig.4)も作ったりしています。

このプロジェクトで僕は、建物という器を、楽器という別の器に移し替える作業をやっているのですよ。建物は残したいと思っても、残すことが出来ない場合がありますよね。そういう時に何を残そうか、と考えると、やっぱり住んでいた人、使っていた人の痕跡がしっかりと残っている部分こそが、その建物を雄弁に語るものであるでしょう。

建築って、どういうかたちをしているか、とか、どういう素材が使われているとか、どういう大きさをしているか、とか、客観的なデータによって語られることが多いですけれど、僕がやっているのは、それとは逆のアプローチです。建物を人々の肌感覚が多層に転写されたスクリーンと捉える。それは、「住めば都」という言葉から出発する建築論、という感じでしょうかね。

fig.3 旧明倫小学校ウクレレ

―『アートの現場』や『亜炭香古学』と同じように、受容側から捉えているというわけですね。あるいは波板鑑賞と同じように経年変化を見て取る、と。

『建築物ウクレレ化保存計画』は、それまでの僕の関心が結びついたものだと思いますよ。ウクレレを作る前はサウンド・インスタレーションを作っていて、音が鳴る空間に関心を持っていたし、波板鑑賞では建物の一部を写真に撮るということもやっていました。

それに『建築物ウクレレ化保存計画』をはじめるよりも10年ほど前ですが、僕の父親の実家が取り壊されたことがありました。僕自身はその家に住んだことはなかったのだけど、父が帰省するたびに連れられていたから、その家に強い愛着を持っていたんですね。どうしようか、と考えて結局、その家の写真を撮影して、自家製の写真集を作りました。で、それを見直してみると、電気のスイッチや扉の取っ手といった、ディティール写真ばかりだったんですよ。そうしたディティールは、その建物の住人以外にはどうでもいいもののように思われるものでしょうし、住人にとっても日常生活の中でいつも意識しているものではないですよ。でも写真集を作ってみて、僕が撮影したような生活痕こそが、感覚の記憶を呼び起こしてくれると、その時気が付いたんです。

そうした経験が『建築物ウクレレ化保存計画』に結びついているでしょうね。

fig.4 旧フェスティバルホールウクレレ

―確かに「部分は全体に従属する」とか「部分は全体よりも小さい」というのは、物理的な法則としては正しくても、僕たちの感覚からすれば正しいわけではありませんからね。また、『建築物ウクレレ化保存計画』が対象とするような建物に至っては、誰も建物の全体を見ることは出来ず、僕たちは部分にしか触れることが出来ないわけですよね。

さて、今日のこれまでのお話からは、「部分への偏愛」というキーワードが浮かび上がってきたように思われたのですが、伊達さんの活動において「全体」は、どのようなものとして想定されますか?

僕は、全体を予め想定して、その全体から部分を規定しようということはしません。今日お話ししてきた波板鑑賞、『アートの現場』、『亜炭香考学』、そして『建築物ウクレレ化保存計画』は全て、帰納法的に考えることによって成り立っているでしょう。だからひとまず、全体というのは部分の集積から浮かび上がるもの、と思っていたい。

ただ、『アートの現場』や『亜炭香考学』で明らかなように、全体は一定なかたちをしているわけではありません。今後、「アート」という語が様々に使われたり、亜炭によって人々の思い出がさらに掘り起こされたりすれば、それらの集積としての全体も変わっていくでしょう。

この話と関係すると思うのですが、かつて僕は『生涯充電』という言葉をひねり出して展示のキーワードにしたことがあります。僕たちは、何かをする時に目的と手段を分けて考えますよね。例えば、大学の入学試験に合格する、という目的のために、受験勉強を頑張るし、大学に入ってからは良い会社に入るという目的のために、大学生活を充実させたり、就職活動を頑張ったりするわけです。そういう風に考えていくと、いまここでやっている何かは、来るべき未来のための手段となって、手段である以上は目的よりも価値が低いことになってしまうわけです。それに、そういう風な考え方は、何かを先送りにしているように思えます。

予め想定された全体から部分を規定するのは、自分のある行為を、事前に決められた目的に対して手段として位置づけることに近いでしょう。でも、人生の全体は誰にも見ることは出来ませんよね。また、人生にどういう目的があるのかも、良く分かりませんよね。

つまり、人生においては、全体と部分、目的と手段という区分が作れないわけですよ。僕が『生涯充電』と言ってみたのは、そういう思いがあったからなんです。人の人生ってずっと充電し続けているようなもので、生きていると当然、楽しいことや辛いこと、色々あると思うのですけれど、それが人の中に時間とともに蓄積して行っているわけですね。それは、全体を見渡すことの出来ない建物に生活痕が蓄積されていくのと同じことだと思います。