アートの能動的な鑑賞者層を増やす取り組みとして連続講座を開催する、神戸を拠点に活動するアーティストを中心としたコミュニティC.A.P(芸術と計画会議)によるARTS STUDY。ARTS STUDY 2025 では、インディペンデントキュレーター・林寿美さんを講師に迎え、連続講座プログラム「展覧会の作り手」が実施されました。

この講座の一部として、2025年10月25日にARTS STUDYとKYOTO ART BOXと共催でトークイベントを実施。ここではその様子をご紹介します。

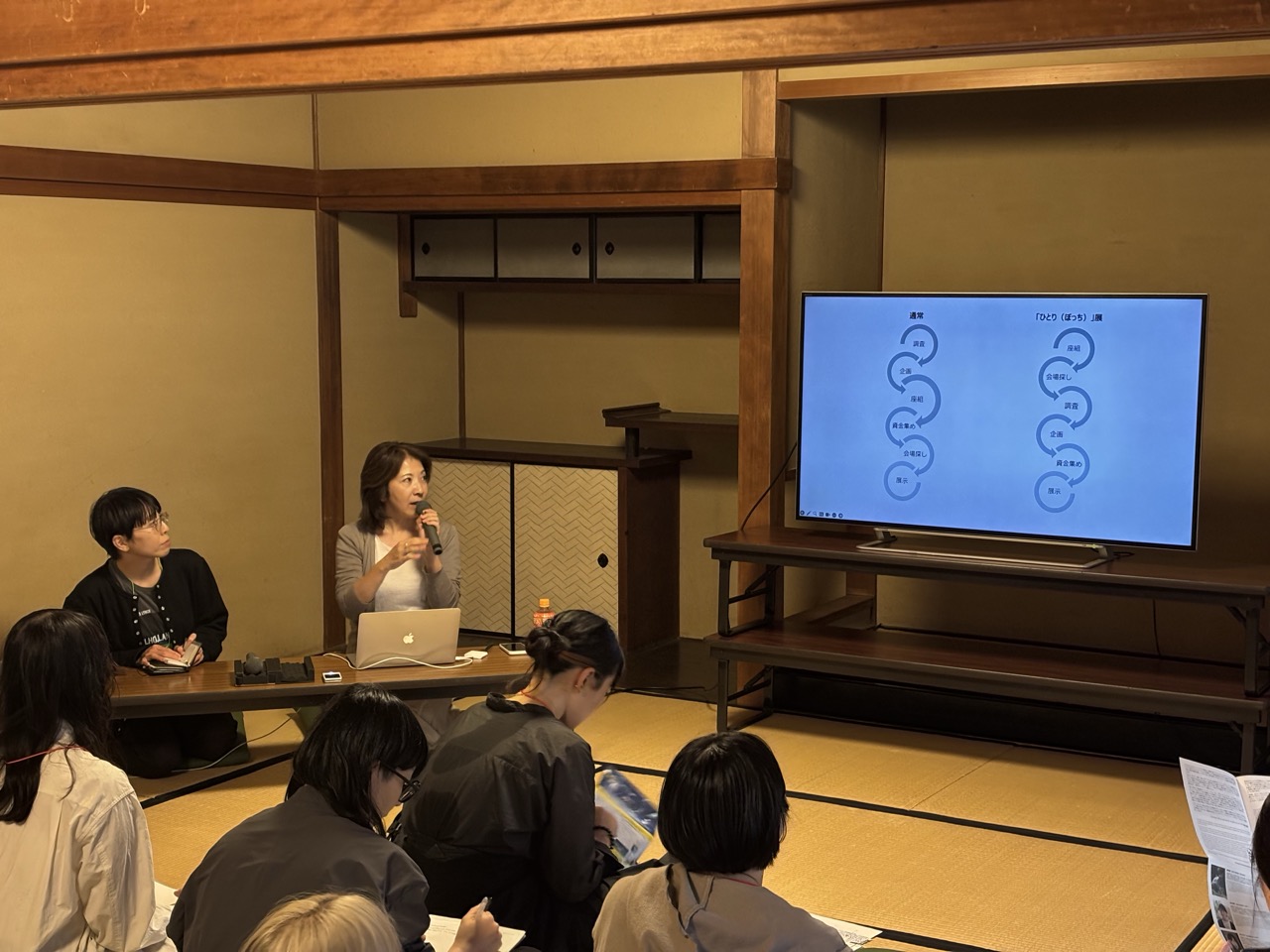

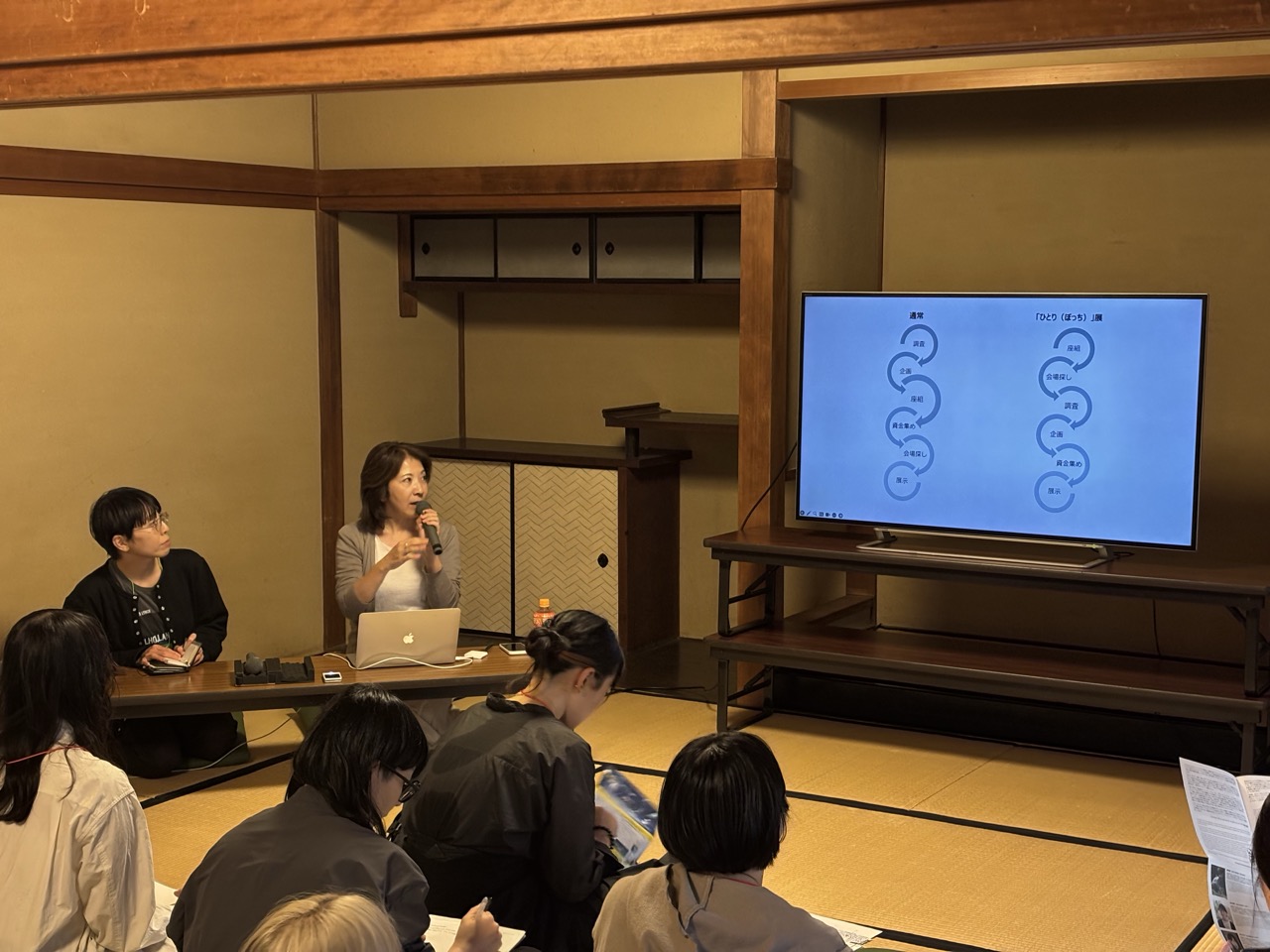

トークイベントの様子(2025年10月25日/京都芸術センター)

林さん企画の 「ひとり(ぼっち)」展(10/18~11/2 @The Terminal KYOTO)を例にあげながらお話しいただきました。

ゲストに、出品作家のひとり、松井沙都子さんを迎え、「展覧会をつくるためにどんなことが行われているのか」「作品の制作過程はどのようなものだったか」など、展覧会の裏側が、キュレーターとアーティストそれぞれの立場から明らかになりました。

本記事では、トークの内容の一部を紹介します。

「ひとり(ぼっち)」展

開催期間:2025年10月18日(土)~11月2日(日)

会 場:The Terminal KYOTO

出品作家:

福岡道雄、アンドレアス・ハルトマン、まちだりな、松井沙都子、

アリツィア・ロガルスカ、マリー・シュレーフ+守屋友樹

企 画:林 寿美

主 催:ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川

「ひとり(ぼっち)」展は、東・中央アジア地域の10都市にあるゲーテ・インスティトゥートが共同で展開するプロジェクト「Solitude: Loneliness & Freedom」の一環として企画されました。プロジェクトのテーマは「孤独」。約1年間に渡って開催場所と時期をずらしながら、各国・地域計11ヶ所で、美術、音楽、映画、パフォーマンスなどさまざまな手法で「孤独」が表現されます。

いつもとは異なる展覧会の作り方

ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川から依頼を受けて始まった「ひとり(ぼっち)」展。林寿美さんはまず、プロジェクトの全体像を共有するミーティングに参加し、各地域の状況の違いを肌で感じたといいます。

林:京都で展覧会を、というお話をいただいたのが最初でした。その後、2025年2月に東・中央アジアの11都市の皆さんが集まる全体ミーティングがソウルであって、私も1週間くらい参加しました。こういう全体の企画があって、それをみんなで話し合うミーティングは初めてでした。

3〜4日間のワークショップのなかで、いろんな国の方が、自分が考えているプロジェクトをプレゼンしたり、「孤独」について研究している人の講義を聞いたりしました。国によっての事情の違いもわかってきました。たとえば社会主義国だとアーティストとして表現すること自体が難しい場合があり、キュレーターという立場なら自分の信念や考えを発表できるという話も印象的でしたね。

プロジェクトの枠組みが先にあり、そのなかで展示を立ち上げていく。いつもとは異なる展覧会の作り方だったこともあり、はじめに課題となったのは会場探しでした。そうして決まった場所が、The Terminal KYOTOでした。

林:美術館の場合、作家を選んでから空間のどこに展示するかを決めていくというプロセスです。ですが今回はまず、会場を先に決めて、そこから「どんな作品を展示できるか」を考えていく順序になりました。

最終的にThe Terminal KYOTOに決まったので、町屋の雰囲気や窓から見る景色、建築空間の美しさを損なわずに展覧会にすることが重要だと考えたんです。

加えて重要なのは、「孤独」というテーマ。抽象的なテーマを林さんはどのように捉えたのでしょうか。

林:タイトルはゲーテの担当者と何度か話し合って、「孤独(loneliness)」とそのまま使うのではなく「ひとり(ぼっち)」という言葉にしました。

日本でやる以上、日本人が持つ孤独の感情をどう捉えるかは避けられない。でも、せっかくゲーテとのプロジェクトなので、海外のアーティストも入れたいと思いました。そこで、日本での滞在経験があって、日本人がどう孤独や孤立を感じているかを外側からの視点で表現できる人、という条件で考えていきました。結果として、ゲーテのヴィラ鴨川にレジデントとして滞在していたアーティストにもお願いしました。

トークイベントの様子(2025年10月25日/京都芸術センター)

出品作家をどう選ぶ

いつもとは違う流れで展覧会をつくっていくことになった林さん。作家を選定する段階で熟考したのは、まず会場の特殊性でした。

林:The Terminal KYOTO の特別な感じ、雰囲気や静けさ、奥に長くのびる特別な建築空間を、まずは楽しんでもらいたいと思いました。空間の中で作品だけが突出して見えるような状態は避けたいと考えました。

作品をおざなりにするということではなく、空間と作品のどちらかが勝ちすぎないように、という視点で作家や作品を選んでいきました。

さらに、空調やセキュリティに関しても、美術館とは異なる環境がありました。

林:私は美術館のキュレーターだったので、作品の保管や保存はとても重要だと思っています。

町屋の雰囲気は素敵ですが、美術館のような空調はありません。セキュリティも、警備員が常駐していたり、完全に扉が閉まっていたりするわけではありません。

それは理解していたので、空調が整っていない場所で展示できる作品は何か、セキュリティをそこまで厳しく考えなくてもよい形はないか、と考えました。

そのうえで、いちばん障壁があったのが彫刻家・福岡道雄さんの作品だったといいます。

林:現代作家であれば相談しながら進められますが、亡くなられている作家の場合は難しさがあります。美術館に収蔵されている作品を借りることは、空調やセキュリティの条件から現実的ではないですし。それもクリアできる作家でないといけない、と。

今回、すでに亡くなられている作家は、唯一、福岡道雄さんでした。展示した作品は平面作品と彫刻作品。彫刻は持ち帰られることはないと思いますが、平面作品は比較的手に取れてしまう距離にあります。

幸いにも、福岡さんのご遺族が管理されていた作品を結果的に快く了承していただき、展示することができました。

《敷居》という作品に至った経緯

今回の展示では、松井さんは旧作の電気ストーブのインスタレーション2点のほか、玄関を入ってすぐの土間に展示された新作「敷居」を出品されています。

林さんが松井さんの作品に出会ったのは、成安造形大学のギャラリー「SEIAN ART CENTER」で開催された「Re:Home」展でした。林さんは、抽象的に孤独というものを考えられる作品として、松井さんをどうしても入れたかったといいます。

《敷居》という作品にいたるには、さまざまなプロセスがありました。

林:私も、土間はとても難しい場所だということはわかっていました。外からも見えるし、入口の脇のような場所でもあって、展示されていたとしても作品と気づかず通り過ぎてしまう場所でもある。

松井:お話をいただいたとき、かなり悩みました。

もともとあったシリーズのひとつに、壁紙や床材を貼った造形物を作って、それを置くことにより建築的な空間のようでありながらそうではないようなインスタレーションを作るというものがあります。もうひとつのシリーズに、看板をモチーフにした作品がありました。前者は「内」、後者は「外」の性質をもっています。

「ふたつのシリーズのうち、どちらがいいでしょうか」と林さんに聞いたら「どっちでもないもの、その間」と返ってきました。自分にはなかった発想でした。

そこから、「間」とは何かを考え始めました。

松井:土間がどういう場所なのかを調べたりしていたのですが、あるときふと「敷居だ」と思いついて。それで、神社や日本民家集落博物館(豊中市)、仁和寺の二王門などのいろいろな敷居を見に行くことにしたんです。

そうするなかで気づいたことがあります。敷居は、思ったより低いということ。本来はまたいで向こうに行くためのものなので、ひょいと越えられます。

そこで自分の作品では、境界を浮かすことによって、またぎにくいもの、心理的に超えにくい境界線のようなものとして存在させたいと思いました。

松井沙都子《敷居》2025 年 木、LED、アルミニウム

Satoko MATSUI, Portal, 2025, wood, LED, aluminum

Photo: OMOTE Nobutada

アーティストはどのように作品を生み出すのか

林さんが想像していたのは、空間全体を占めるような大きさのものでした。しかし、作品はそこまで大きなものではなく、設置してみるとちょうどいいサイズだったといいます。

また、材質に関しても、できあがってみると意外な印象がありました。

林:はじめは古材を使うかもとのことだったのですが、最終的にこれまでと同じような材質になると聞いたときは、「この空間に合うのだろうか?」と思いました。でも、置かれてみたら本当にぴったり。

サイズや素材について、どのように決めていかれたのでしょうか?

松井:現地で2メートルのメジャーで計測して、これ以上の長さは無理だと思いました。

自宅にアトリエがあるのですが、そこに試作したものを置いてみて、人の動線や、作品として認識できる距離感を考えると、このサイズが限界なのではないかと。また、土間の形を考えて、正方形ではなく長方形にしました。

質感については、古材か新しい木かで悩んで、最終的に、透明の油性塗料を一度だけ染み込ませた木材にしました。塗装感も強くなく、生木でもない、その中間です。

その基準は、私の場合は家具です。家具のように生活の空間の中に置かれていても、その空間の質と馴染む状態が理想。腰掛けたくなるような椅子のような質感であったり、強度を持ったテーブルの表面に感じられるような身近さみたいなものを作品に備えさせたい。

林:外でもない内でもないような場所にふさわしい、中立的なものをというオーダーだったんですが、「孤独」というものを考えるときに、人が一度空っぽになるような場所として、この空間が機能している。松井さんの作品のおかげでそういった機能が備わったと思います。

何かがあちら側に見えるというか、穴のような場所のように私には見えている。別の世界の入り口なんだけど、「入れない入り口」という印象を受けました。

トークイベントの様子(2025年10月25日/京都芸術センター)

松井さんのもうひとつのこだわりは照明でした。この作品では、土台となる脚の下方に間接照明を取り入れています。松井さんは、これまでも頻繁に光を作品に取り入れてきました。

松井:階段の下を照らすと床が浮いて見える建築の手法があって、それをモチーフにしました。そうすることで、重量のあるものを軽く見せ、現実離れした少し異質な存在に見えたらいいな、という意図です。

アイデアの大元にあるのは、高松次郎さんの《光と影》という作品。壁に立てかけられた鉄板によって、電球の光源を遮る作品があるんです。私はもともと油絵科なので、 絵画的な発想の延長でもあります。

アーティストトークの様子(2025年10月25日/The Tarminal KYOTO)

作家とキュレーターの応答

おふたりのトーク後、客席にも開く形で質疑応答が行われました。

——林さんが「外でも内でもない」という回答を返すというのがすごいと思いました。作家が迷ったとき、とどまらないための言葉を持っている気がします。そういうことを意識して言葉選びをされていますか?

林:こう作ってほしいというよりは、こういう空間であってほしいという気持ちから出た言葉だったように思います。

キュレーターが最初に何かを提案してしまうのは、私はすごい危険だと思っています。作家が展示される場所を見たり、テーマを与えられたときに何を発想するかが絶対的に大事だと思うので、そこは邪魔したくないし、邪魔するべきでもないと思う。

——キュレーターとアーティストが共同して展覧会を作っていくとき、いろいろなあり方があると思います。お二方もこれまでいろいろな方と関係しながら展覧会や作品を作ってきていると思うんですが、今回特に驚いたこと、面白かったことはありますか?

松井:林さんのことは以前から存じ上げていたのですが、こんなにも任せてくれるのか、と驚きました。アーティストを信頼する姿勢が伝わってきました。

どう思いますか?と質問したときに、適当に返事するのではなく、林さん自身がしっかり考えて返してくれたことが嬉しかったし、一緒に作品を作れた気がしました。

新しいシリーズとして展開していきたいと思うぐらい、新しい発見があったので、私一人の力では至らなかった表現に到達できました。

英語のタイトルも林さんが「portal(ポータル)」という名前を提案してくださって、これも自分では絶対に出てこない言葉だなと思っています。「敷居」を普通に訳したら「sill」とかになるんですよね。でもportal はもっと概念的な言葉。美術史上にもソースがあるそうです。

ライター:梅原志歩

〔トークイベント概要〕

「展覧会の作り手:『ひとり(ぼっち)』展の場合」

開催日:2025年10月25日(土)15:00~16:00

会 場:京都芸術センター 和室「明倫」

講 師:林 寿美(インディペンデント・キュレーター)

ゲスト:松井 沙都子(アーティスト)

定 員:20名

共 催:京都芸術センター(公益財団法人京都市芸術文化協会)、

C.A.P. (特定非営利活動法人 芸術と計画会議)

協 力:ゲーテ・インスティトゥート・ヴィラ鴨川/The Terminal KYOTO

https://www.kac.or.jp/events/20250801/