前回の記事はこちら>>>

増川 建太_column 2「モチモチモチ お餅に囲まれた日のことから」パート1

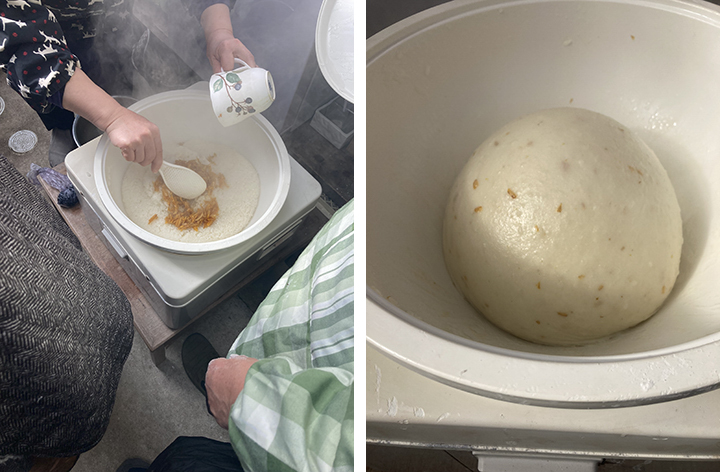

餅米をザルにあげ水気を落としてから、2段構えのせいろを使って蒸していく。

一段につき2升、計4升。強火のガスの火で蒸す。

蒸す時間は約20分〜30分。

時間は誰も測っていない。勘と経験を頼りに蒸す。

しばらくしたら蓋を開け、箸を一本中に入れて硬くなさそうかチェックをする。時間ではなく、触覚を頼りにした調理。

箸が通り、よし、大丈夫そう。

蒸し上がり。

よいしょと餅米を餅つき器へ投入。

どさっ

蒸気と共に、餅米の香りが上がる。

そしたら餅つき器のスイッチを入れて、餅をついていく。

祖母に聞いたところ、50年ほど前までは餅つき器ではなく臼で餅をついていたようだ。餅つきを担当する人たちの体力的な面から、餅つき器を導入することになったと聞かせてくれた。

臼で餅をつくのは重労働だと思うが、とてもめでたい身体動作であり、めでたい身体のフォームをしていると私は思う。

餅をつく人と返す人で掛け声をかけあいながら、杵を掲げては落とす、という重い跳躍の動作を繰り返していくうちに、どんどん白いモチモチのお餅が出来上がっていく。

見ている人もやっている人もめでたい気持ちを呼び起こされる身体動作ではないだろうか。

日本最古の踊り子と言われるアメノウズメは、アマテラスが天岩戸にお隠れになったとき、桶を踏んで大きな音を立てながら踊ったと云われ、折口信夫が述べた芸能(まつり)の起源も、地面を踏み固め悪霊を押さえ、良い霊を呼び寄せるためだったとされている。

日本人にとって、地面へと向かう重い跳躍の動作は、特別な意味があるのかもしれない。

そして、餅つきは1人ではできないということも重要な点だと感じる。

次の餅米を蒸している間に先の餅をつき、ついたお餅を成形していく流れは、時間と体力的な面でも、4〜5人は必要だと今回の餅つきを通して感じた(インターネットで「餅つき 浮世絵」と調べてみたら、そこそこの人数で餅つきをしていることがわかる)。

餅をつくめでたい身体動作と、共同体で集まって作る、ということは普段の食事のための調理とは大きく異なり、特別なのではないだろうか。

しかし、便利なものが沢山ある現代において、餅を用意しよう、となれば、臼でやりたい人と、機械でやりたい人、なんなら餅は餅屋で(スーパーマーケットで)という人、餅をめぐる意見はまとまらないだろう。

(その機会がパーティーでもなければ)臼でやりたい、という人は少数派であるだろうし、機械派の人は臼を使うことはあまり乗り気ではないはずだ。

そう考えると、餅つきが臼から機械へ移行していったことは自然なことであり、臼で餅をつくことは難しくなったことなのだろうと思う。むしろ、餅つき器を使って餅つきを行っている家の方が珍しく、外で買う方が一般的であろう。

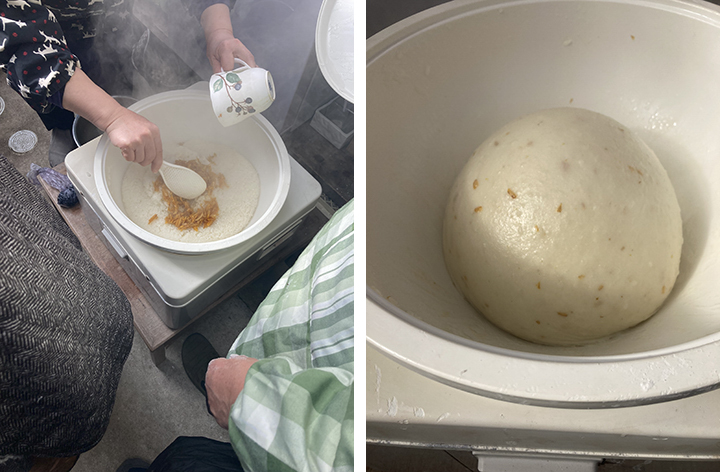

そうして、餅つき器は自動で餅をついてくれていて。

最初は餅米の粒が粗いが

徐々に粗さがなくなり、つるんとしてくる。

時々蓋を開けて確認。良い香り!

荒さが消え表面がつるんとしたら完成。

お餅を桶に移し、くっつかないように片栗粉を全体にまぶしたら、冷める前に熱々のお餅をみんなで手早く丸めていく。

わいわいとお喋りしながら、お餅の形を整えては、まとめていく。

あんこを包んだり。

時々つきたてお餅をつまみ喰い。

柔らかいお餅を歯で噛んだら、顎が弾力で優しく押し返され、唾液とともにもち米の香りが静かに染みる。

あーおいしい…!つきたてのお餅を食べたのは本当に久しぶりであった。

春に採り冷凍してあったヨモギを混ぜる。

柚子を混ぜ込み、柚子入り餅を作ったりしながら。

どんどんもち米を蒸しては、成形していく。

人生において、これほどお餅に指で触れ、形を整えたことはなかった。

ポイントは、自分の手で直接まとめていくことにある。

熱々で柔らかいお餅をつまみ、手のひらに載せると、手の上で静かに形が変わっていくお餅。

つきたてでまだ柔らかくて、ペタペタと指に張り付くお餅を、人差し指と親指を使って、表面からお餅のお尻の下に畳み、つるんとした面を張らせる。

そして手のひらの1番窪んでいるとこに沈め、ころころと優しく転がし、柔らかな手つきでまんまるに。自分の手の形に沿った、あたたかくて静かなほっぺたお餅になったら、そっと木箱におき、また次の熱々のお餅をつまむ。

幸福な触感に溢れている。

(もちろん沢山の量を丸めていくと、作業感は免れなくなってくるが)

大量のお餅が出来上がっていく。

丸まったお餅は乾燥させると、くっつきもせず、形も崩れなくなり、保存がしやすくなる。

8時過ぎから始めた餅つきも、20升全てのお餅を全てつくのに、途中お昼休憩を挟みながらも、16時過ぎまでかかった。

なぜこれほどのお餅を、パートナーの祖母宅は作るのだろうか。お餅が大好きなのかな?と疑問に思うかもしれないが、この作ったお餅の大部分は、親戚への贈答のために作っているのだ。

何年にも渡り、田んぼで育てた餅米を年の暮れについては丸め、成長して家を出ていった人や親戚、お世話になった人に毎年贈っているのだという。

2024年は20軒ほどの人たちに贈ったようだ。

餅を贈ることに、どのような意味があるのだろうかと祖母に聞いてみると、餅を贈る人は成長して家を出ていった人が中心で、贈ったお餅を通して、昔家で餅つきをした記憶や懐かしさから、嬉しい気持ちになってほしいと聞かせてくれた。

確かに、今回私は初めて餅つきに参加したが、五感を刺激されながら行う餅つきはとても印象に残り、年の暮れにおめでたいことを集団でやっているという高揚感もあった。

共同体から離れても、1年に1度お餅を通して、自分がそこで暮らしていたことを思い出してしまうかもしれない。

そして一つ疑問が湧いてくる。

お餅を沢山作って贈答する慣習はあまり聞いたことがなかったが、珍しいことなのか。

ここで、餅を贈ることについて興味深い資料の共有を行う。

安室知著の『餅と日本人』(雄山閣、1999年)の第1章に、餅の贈答に関する記述がある。

「『浜浅葉日記』に現れる餅はじつに多彩な動きを示す。(中略)餅は搗(つ)いてすぐに食べるものではない。また、搗いた餅をその家で自分たちの食物として消費することもむしろ稀なことであるといえる。(中略)大抵の場合、贈る・供えるという過程を何段階か踏まなくてはならないからである」

江戸末期の浜浅葉日記の記述では、餅の贈答はむしろ一般的であったことがわかる。

1年間のうちに、餅が日記に登場するのは228件だが(あまりにも多い)、そのうち自分の家のために作り、用いるのはたったの30件ほどで、残りは全て他家への贈答か、他家からの贈答かのどちらかであった。

自分たちで食べたり供えたりするために餅をつくのではなく、他家に贈答するために餅をつくのであって、さらに他家から贈答された餅を家に備え、食べていたのだ。

『餅と日本人』ではさらにこう続く。

「餅は信仰的な意味にも増して、社会的な食物であるといえよう。(中略)餅の贈答やもてなし行為を通して、その家の儀礼が地域社会に広く知らしめられることである。つまり餅による儀礼の社会化と言い換えてもよかろう」

そして

「(前略)餅を贈られた側にとっては、他家の儀礼は観念上の出来事ではなく、餅を通して実際に手に触れ、目に映り、舌で味わうことのできるつまり五感に訴えられるものとして、その儀礼をより具体的にイメージすることができよう。(中略)観念的な儀礼行為そのものよりも実効性のあるものとなる」

餅の贈答に関する慣習は時代や地域によって様々だろうが、贈答が頻繁に行われていたのは、この日記の書かれた地域に限ったことではないであろう。

藤田秀司の『餅』(秋田文化出版社、1983年)という本では、1980年頃の秋田県のとある農家が、1年のうちに37回も餅つきを行っており、いずれも伝統的な年中行事と結びついていたと述べられていた。

現代はインターネットやS N Sを使えば、手軽に人と人は繋がることができるが、それがなかった時代に家と家(人と人)が繋がる手段の一つはお餅だったのだろうか。あああの家はこんな美味しい餅をついたんだ、きっと皆健康だろう。とメッセージを受け取っていたのか。

祖母は、昔はお祝いごとがあったり、誰かが亡くなった時も餅をついている家があったと聞かせてくれたが、それについて、今は外でお祝いができるレストランなど沢山あるが、昔はなかったから、集まって何かを祝ったり共有するには、お餅をつくのが手っ取り早かったんじゃないか、と笑いながら聞かせてくれた。それはとても納得感があった。

でもうちは、餅米を田んぼで作っているから、餅つきをしている。わざわざ餅米を買ってきてやる家は少ないんじゃない。と言っていた。

そう考えると、農村が消えていった日本で、餅つきや餅の贈答の慣習が無くなっていったのは当然のことなのだろうか。

そして、その慣習がまだ生き残っている祖母の家は、とても貴重なのではないだろうか。

せいろから餅米を蒸す蒸気と香りがいっぱいに漂っている中で、大きな掛け声を上げながら、杵をどすんと下ろし、また掲げて、お餅を返す人がいて、丸める人がいて。めでたい身体動作と高揚感を通して作られたお餅が、いろんな人に贈られ、受け取った人は五感を通して、身体動作を起点とした時間軸に捉われない共同体のダンスを踊るのだ。

2024年暮れの餅つきは忘れられない体験となり、五感を通して強く記憶に残った。

そして、餅や生活に対しての考えが、ほんの少しだけ変わるような機会であった。

増川 建太_column 1>>>

「お豆腐(溢れ出る大豆触感)」

増川 建太_column 2>>>

「モチモチモチ お餅に囲まれた日のことから」パート1

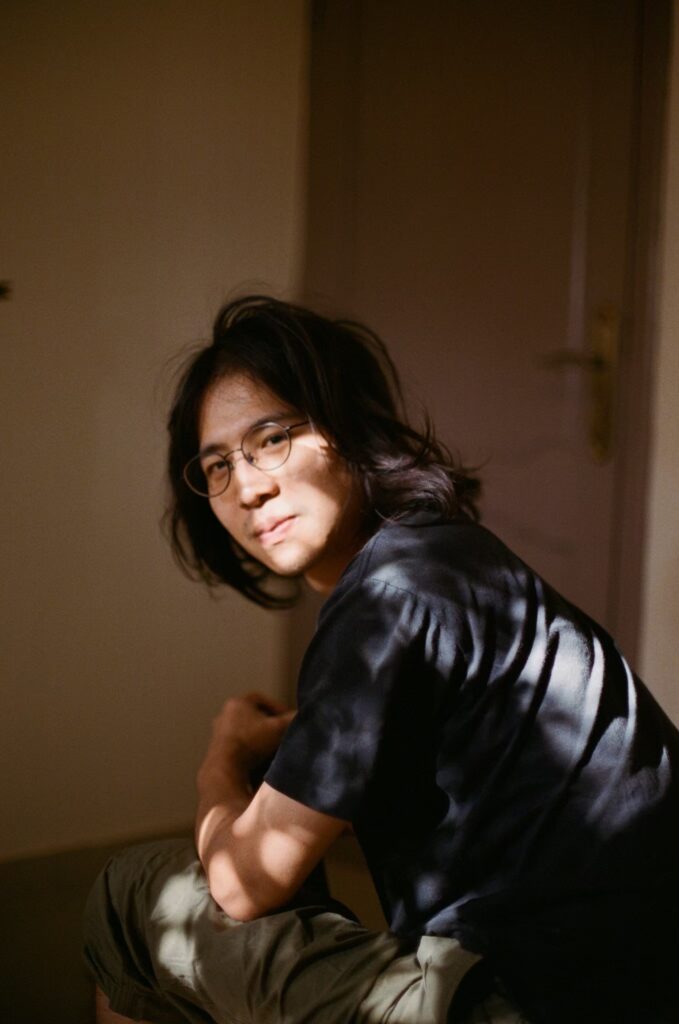

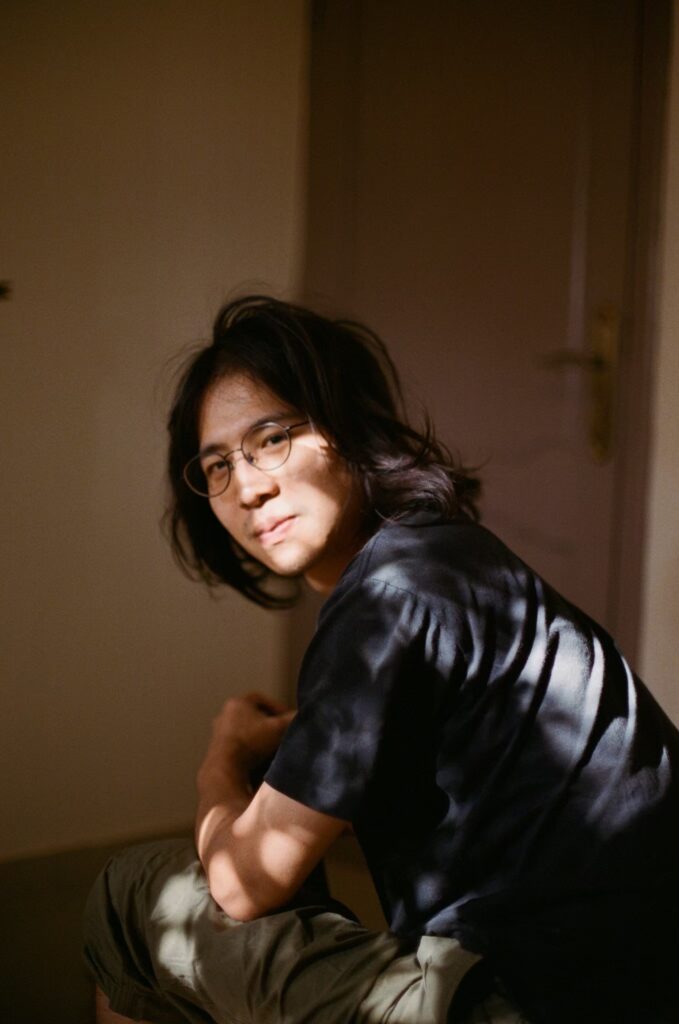

増川 建太 ますかわ・けんた

増川 建太 ますかわ・けんた

1993年東京都出身。早稲田大学教育学部卒業。大学在学中に舞踏と出会い、以後舞踏の身体観をベースに活動を行う。過去、現在、未来へと社会の中で変化していく身体を見つめ直す場所として、ダンスの機会を設けており、創作においては身体的な知覚を呼び起こす言葉によって構成された振付で作品制作を行う。近年は料理や食文化をリサーチしており、2025年2月に京都芸術センターで料理を行いながら身体を運ばせる「指で触れ火にかけかき混ぜ/る振付のレシピ にんじん断面指なぞりショー」を上演した。