米

飽食の時代に、

あることが当たり前すぎて、

関心を示されることが少ない作物。

しかし、米価格高騰で、以前より関心は高まったように思われる。

稲作が伝来して以来、米は日本人と大きく関わり、文化を形成して、生活を支えてきた重要な食物だ。

海外に 1 ヶ月以上滞在したとき、米が食べたくてしようがなくなり、 自分が米へ執着を(ちゃんと)持っていることを知った。

柳田國男は日本における民俗学の根幹として、家と神と米のトライアングルに着目した。

季節行事の祭りは田んぼにまつわるスケジュールを軸に、豊作を祈り収穫を祝い、稲作を中心に展開されている。

そして、稲作を中心とした季節行事のハレの日に食べるのが、餅だ。

桜餅、菱餅、赤飯、鏡餅、粽。

今や餅と云えば正月のイメージが強いが、餅は1年を通じて特別な日に食べられ、神が宿る特別な存在として敬われてきた。

幕末に書かれた農民日記『浜浅葉日記』では、現在からは想像できないほど、餅の登場頻度が多いらしい(1年間の間の日記において、2、3日に1度は餅が登場している。とても多い。もはやハレの日だけではなく、客人が来るたびに振る舞うらしい)。

※1

米と同様に、餅は日本の文化や生活に欠かせない存在であったのだ。

前置きが長くなったが、アーティストコラム第2弾は、そんな餅にまつわる、ある1日の出来事、人生で1番餅に触り餅に囲まれた日のことを中心に展開していく。

私はダンサーであり振付も行う。社会における身体のあり方に関心がある。

サービスを通して欲しいものが手に入る時代に、敢えて自分の身体を使って、作ることに好奇心がある。

特に料理については、食材へ触れる触覚と、味覚(内臓感覚)を繋ぎ合わせる側面に着目しており、作品の題材にも取り入れている。

2025年2月には京都芸術センターにて、料理のレシピに言葉による振付を書き込み、身体を運ばせながら料理を行う公演も行った。

https://www.kac.or.jp/events/harakirininjinshow/

撮影:Misa Shinshi

これは、2024年師走、年の暮れに、パートナーの祖母の家で行った餅つきを通して、餅のことを考えずにはいられなくなった日のこと。

それではスタート。

===============-===

2024年12月29日 晴れのち曇り 0℃―9℃

朝7時すぎ家を出て車に乗り、パートナーの祖母の家へ車で向かう。

場所は京都府南丹市、京都市内から車で1時間ほど。

毎年暮に行っている餅つきを行う、重要な日らしい。

パートナーの祖母宅は広い敷地があり、栗拾いや田植え、たけのこ掘りなどでたびたび訪れていたが、行く度に敷地で採れたものを使って、祖母が様々な美味しいものをこしらえていて、都市の生活にはない知恵に驚かされていた。

今日はどんな発見があるのだろう、と車に揺られているうちに到着。

築年数は推定300年の立派な家。屋根は茅葺だが、今は覆われている。(別日に撮影)

庭もとても広い。いつもこの庭に出ると、身体が空や山の方に伸び広がっていく。都市生活の身体とは異なる身体感覚を得る。

到着するとすぐに、お餅を作っていく準備が整えられた土間へ向かう。

土間は母屋と離れをつなぐ通路の間に作られた、床が張られていないスペース。トタン屋根と壁で外と仕切られており、水道やガスや作業スペースがあり、家の中ではやりづらい仕事が出来る。昔ながらのおばあちゃんの家などで、よく見かけるスペースである。

入った途端に、もち米を蒸す、とってもいい香りが土間に充満している。

良い香りが身体の中にいっぱいになり、幸せな気分。

なんでこんなにいい香りがするのだろう。お米を炊く時も良い香りがするけど、もち米を蒸すとモチッとした穀物の強い香り?がする。

匂いと身体のことについて考えてみる。食べ物の匂いは調理中に1番強く感じる。食材へ触れる触覚だけではなく、調理中の匂いから、作った料理がどんな味や食感になるのか、内臓は予感する。そして案外味よりも、匂いの方が長く記憶に残る。記憶と結びついた匂いを思い出した時に、こわばった身体の力がほぐれていくのだ。

お餅を作っていく手順は以下の通り。

① もち米を一晩浸水させる

② 浸水したもち米をせいろで蒸す(20分〜30分)

③ 蒸し終わったもち米を餅つき器に入れ、ついてお餅にする

④ お餅になったら、ちぎってお餅1個分の大きさに成形していく

⑤ 成形できた1個分のお餅を乾燥させる

必要なものは餅米と水のみ。シンプル。

一晩浸水させたもち米がこちら。

写真の通りもち米が大量にあるのだ。朝早くから家を出発した理由を悟った。

写真に写ってないものも含めて、なんと量は20升ほど(200合!)。

ちなみにこのもち米は、全て敷地の田んぼで育てられたものだ。育てたもち米から、正月のお餅を作っていくことは、手間がかかるが、餅ができるまでの全ての過程を身体が経験しているということになる。長い時間軸の中で、最終的に口に入っていくものに、直接的に身体で関わっており、生活と生産(労働)の距離が近い。

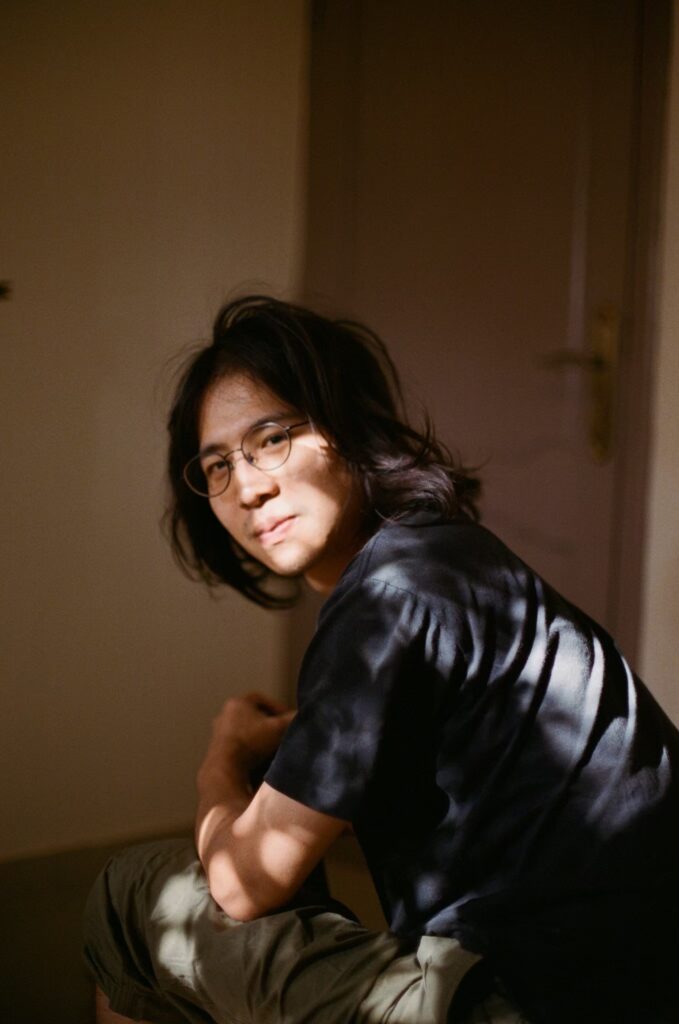

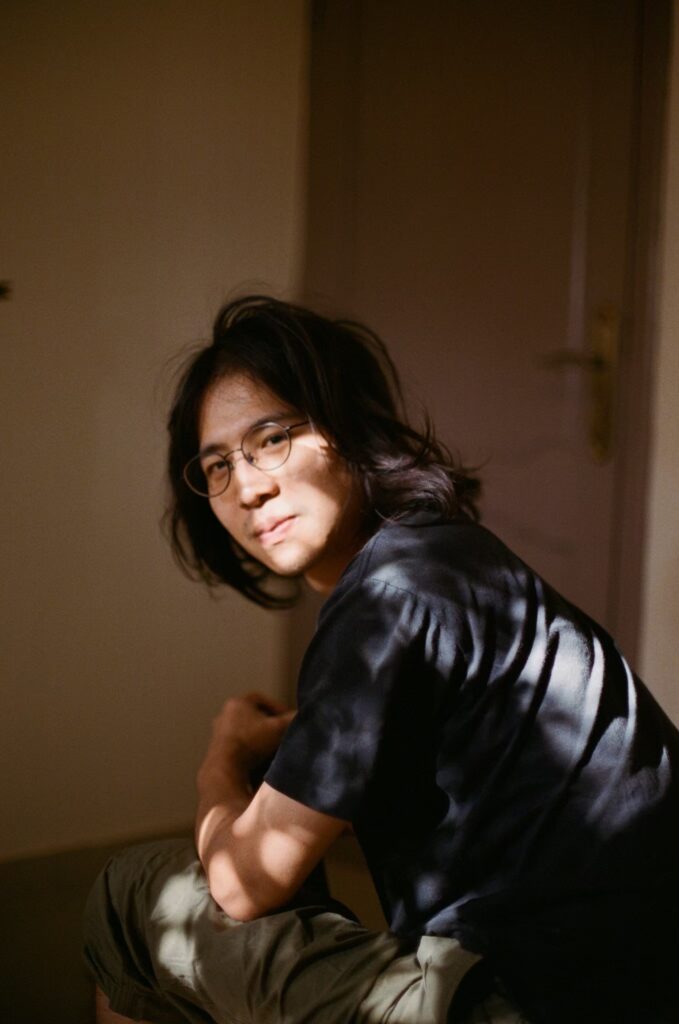

※違う年だが、田植えに参加した時のますかわ。トラクターも楽しいけど、いつか手で田植えをしてみたい。

パートナーの母、叔母、パートナーと私で、4人がかりでお餅を作っていく(他にもう1人参加する予定だったが体調不良により欠席)。

※1 安室知『餅と日本人』(雄山閣/1999年)より

増川 建太_column 1>>>

「お豆腐(溢れ出る大豆触感)」

増川 建太_column 3>>>

「モチモチモチ お餅に囲まれた日のことから」パート2

増川 建太 ますかわ・けんた

増川 建太 ますかわ・けんた

1993年東京都出身。大学在学中に舞踏と出会い、以後舞踏の身体観をベースに活動を行う。振付や演出以前の、身体そのものが重要であると考えており、大切にしている。2025年2月には京都芸術センターにて「指で触れ火にかけかき混ぜ/る振付のレシピ(にんじん断面指なぞりショー)」を上演した。