京都芸術センターでは、台北パフォーミングアーツセンター(台湾)と協働してアーティストインレジデンスプログラムを実施しています。

台北パフォーミングアーツセンターが京都芸術センターでレジデンス(滞在制作)をするアーティストを1名派遣し、一方の京都芸術センターからも台北パフォーミングアーツセンターに1名アーティストを派遣するエクスチェンジプログラムです。

関優花さんは、2023年度に京都芸術センターが台湾に派遣したアーティストです。

8月に約1カ月間のレジデンスプログラムに参加し、その成果発表会(パフォーマンスとアーティストトーク)は2024年3月10日に京都芸術センターで実施されました。

https://www.kac.or.jp/events/35373/

「山中のリポート」のリポート

――山の比喩を経由して支援について考える

関 優花

はじめに

本稿は、2024年3月10日に京都芸術センターで実施されたイベント『関 優花 アーティスト・イン・レジデンスプログラム2023成果発表会「山中のリポート」』に関連して、執筆したものである。ここでは、「山中のレポート」のパフォーマンスの中で扱った問いをパフォーマンスとは異なる方法で共有することを目的としたい。

最初に私の立場を説明することからはじめたい。私は美術作家であると同時に、芸術業界におけるハラスメント被害を公表した友人の安西彩乃の支援者である

1。2021年に支援団体を立ち上げて、支援活動を行うようになってから、私の美術制作への取り組み方はそれまでと大きく変化した。私の制作上の問いのなかに、友人がハラスメント被害を原因に抱えることとなった問題そのものが含まれるようになった。友人に対する暴力の現場となった芸術の業界に身を置くこと自体に抵抗感や罪悪感があるなかで、私が少しでもそこに関わりを持ち続けるのならば、自身の制作行為によって芸術の業界が抱える差別と暴力の構造の解体に寄与したいと思うようになったからだ。そして現在、美術制作と支援のそれぞれの活動のなかで私が扱う問いはより分かち難いものに変化したと感じている。支援者という立場にあることが私の美術制作に与える様々な作用に向き合いながら、どちらの活動もなんとか継続させているところだ。

現在の私の制作上の目標は、私が行っている支援そのものを分析し、その結果を他者に共有可能なかたちにすることである。というのも、私の支援はおそらく一般的なものではなく、自分自身でもその在り方に疑問を感じているからだ。具体的には、なぜ私は支援活動を続けているのだろうか、という問いを抱えている。この問いを考えるにあたっての前提として、私は、被支援者である安西の弁護士や治療者ではなく、家族や恋人でもない。ただの友人である。私は安西に対して何かの契約に基づく義務や責任を負っていない。また、支援の実際は、たくさんの体力や気力や時間を費やすことが必要で、決して楽なものではない。安西に「支援者をやめないでほしい」と懇願されているわけでもない。私はいつでも支援関係を解消することができるし、支援をやめた方が日々を気楽に過ごせることも明らかである。それにもかかわらず、私は支援者であることをやめたくないと思っていて、その理由が自分でもはっきりとわからないでいる。改めて私が支援を行う目的が何なのかを考えてみると、親しい友人のために、芸術の業界のためにという大目標は、もはや建前に過ぎず、実際は自分自身のために支援を行っているのではないかと思うことがある。私を支援へと向かわせるこの欲望のようなものは、シスターフッドといった概念と軌を一にするものであるかもしれないが、そうした既存の言葉では説明を尽くすことができないようにも感じている。私が行っている支援を分析することは、私を支援者という立場から逃がさない力について考え、それを説明する言葉をつくることである。この作業を通して、雇用や血縁などに基づく契約関係や性差を根拠にしたパートナーシップとは異なる人間関係について検討できるかもしれないという期待があり、それが私の現在の制作のモチベーションとなっている。

さて、前置きが長くなってしまったが、私は最近の制作では「山」をキーワードにして、自身の支援活動について考えている。なぜかと言うと、後述する台湾でのレジデンスプログラムに参加し、その後、近年のトラウマ研究の理論に触れていく中で、山の環境を生き抜くための登山の方法と、ハラスメントなどのトラウマ経験の当事者が生き延び、回復へと向かう方法、すなわち支援の方法に、類似があるのではないかという実感を得たためである。私が行っている支援の実際を直接的に言葉にしていくことは、友人の身に降りかかった暴力に向き合うことでもあり、それを行う精神的体力は今の私にはまだない。そのようななかでも制作を進めていくために、「山」の比喩を経由しながら、私が行っている支援の実際、被支援者である安西と私の関係性、私を支援へと向かわせるものは何なのかついて考えていきたい。

台東の山での経験

まず、比喩ではない実際の山での私の経験について取り上げたい。私は、2023年8月に台湾で「クィア・エコロジー」をテーマに掲げたレジデンスプログラムに参加し、世界各国(主にアジア太平洋地域)から集まった複合的な社会的背景を持つ10名ほどのアーティストたちと約1か月間の生活を共にした。なかでも私たちの滞在制作に最も大きな影響を与えることになったのは、台湾最南部に位置する台東地域の山中で行ったおよそ1週間のキャンプである

2。台湾原住民の方々に、山中にある彼らの仕事の拠点を案内していただき、そこで使用されている技術を知ることがこのキャンプの趣旨だった。

台東地域の山を登るレジデンス・アーティストたちの様子

© 2023 TPAC. All rights reserved. / Photo by Paul Chao

山中での移動は、見通しがきいて歩きやすい沢に沿って進むので、履いていた靴はすぐに水浸しになってしまう。川べりの石はつるつるしていて滑りやすく、危ない。私は現地の方々の迷いない足運びに圧倒されながら、その左右の足の着地点を観察し、それを真似ながら歩いた。一歩踏み外すと急な斜面を転げ落ちてしまうかもしれないという恐怖があるなかで、彼らの歩行を真似ることが一番安全だと思ったからだ。現地の方はみな、腰の位置が安定していて、滑らかに移動する。普段の生活で舗装路ばかりを歩いている私の体が、不規則な段差やねじれた道筋にどれだけ対応できないかを思い知る。

共同生活を送ったキャンプの拠点の様子

© 2023 TPAC. All rights reserved. / Photo by Paul Chao

キャンプの期間中、レジデンスプログラムの参加者たちは、山の環境に慣れていないために、作品制作に集中することはおろか、生活の最低限の要素(食べる、寝る、排泄する…)をこなすことも困難であった。私たちが拠点としていた場所には、水道や電気は通っていなかった。夏の台湾は、天気が変わりやすく強い雨が断続的に降る。雨が降ると寝床にしていたレジャーシートが浸水して、寝袋や荷物が濡れ、泥で汚れていく。綿のTシャツやタオルはなかなか乾かず、生乾きの臭いがする。テントを持ち込まなかったため、屋根も壁もない状態でなかなか寝付けず、寝不足になる。電波がないので、家族や友人に連絡をとることもできない。日が経つにつれて、みなが徐々に心理的に不安定になっていくのが分かった。このような状況で参加者同士が集まって、互いの社会的境遇に関わる事柄について話し出すと、たいてい議論はすれ違い、紛糾した。感情が抑えられず、涙を流している人もいた。そこには、複合的な社会的背景を持つ者同士が、複数の権利問題について同時に思考し議論することなど、不可能な状況があった。キャンプが終わって台北市内に戻り、劇場でのクリエーション期間が始まってからも、山中での経験をそれぞれの体が引きずっているように見えた。残りの滞在中の制作期間では、アーティスト同士のコミュニケーションや共同制作よりも、個人での制作の時間を重視し、自分自身の体に集中する時間を望む人の方が多かったように思う。無理やりに連帯を演じるよりも個々がばらばらでいる方が正直で、真っ当だろうと思った。

トラウマがつくる「山」

レジデンスプログラムの参加者たちの多くは、台東の山という普段の生活を支えるあらゆるインフラがない環境に身を置いた後に、他者との連帯を諦め、ひとりで制作を行うことを選んだ。私は、山の環境下で精神的にも体力的にも余裕を失い、だんだんと内側へ閉じていった彼らの様子を見て、トラウマ経験の当事者が陥る状況を連想していた。なぜなら、トラウマ経験の当事者もある事件や事故をきっかけにして、自分を取り巻く環境が一変し、それ以前のような生活を行えなくなる場合があるからだ。例えばセクシュアルハラスメントの被害者であれば、次のような出来事が、生活するための、すなわち生きていくための基盤を喪失する経験となり得る。例えば、信頼していた仕事相手からある日突然暴力を受けること。やっとの思いで被害を相談した相手に、被害の深刻さが十分に伝わらないこと。そればかりか、被害者自身にも非があったのではないかと伝えられること。警察や法が必ずしも自分の被害を十分に救済するとは限らないこと。以上のような経験をするたびに、被害当事者は、それまで漠然と信じていた他者の倫理観や社会の制度に、実際には自分は守られていないことに気づいていく。それゆえに、周囲の人間や社会一般への信頼感を喪失し、被害者はだんだんと孤立無援感に苛まれる

3。このようなトラウマ経験の当事者が直面する状況は、まさに、あらゆるインフラが存在しない隔絶された場としての「山」に迷い込んでしまった状態にあるといえないだろうか。そして、その「山」は自らの意思で立ち入ったものではなく、出ようと思って出られるものでもない。

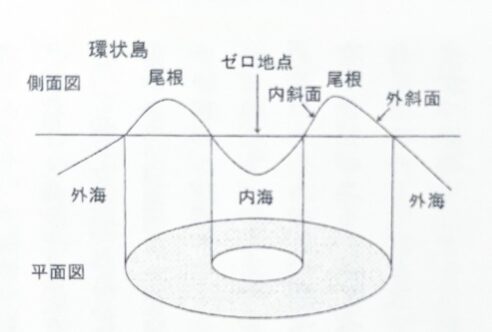

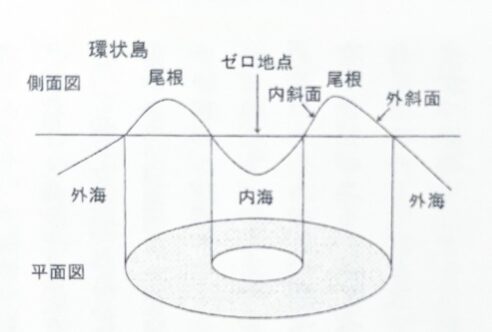

トラウマ経験の当事者が置かれる状況を、地形の比喩を使用して分析する重要な先例として、「環状島」というモデル(図1)を用いた宮地尚子(精神科医・人類学者・社会学者)による議論がある。「環状島」は、あるトラウマ的出来事の関係者(当事者と非当事者)の立ち位置を空間的に表し、そこに起こる様々な力動を描写することを目的として宮地によって提案されたモデルだ

4。

図1 宮地が提案した「環状島」の図

〔出典〕宮地尚子『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房/2007年)7頁

この宮地による「環状島」モデルでは、「〈海抜〉にあたる縦軸は(トラウマ的出来事についての)発話力

5」すなわち、トラウマ経験を証言する力を表し、横軸にあたる島の中心からの距離は「トラウマ的できごとからの距離

6」を表す。宮地は、トラウマ的出来事の当事者は、その島の中心の窪地(「内斜面」)に位置し、非当事者は、そこを囲む「外斜面」に位置すると大まかに分類している(図2を参照)

7。

図2 「環状島」の側面図と平面図

〔出典〕宮地尚子『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房/2007年)10頁

加えて宮地は、当事者によるトラウマの語りを取り巻く状況について、「重力」や「風」といった比喩を用いて説明を行っている。宮地によれば、「環状島」には実際の地形と同様に重力が作用し、上空には強い風が吹き荒れている

8。ここで宮地がいう「重力」とは、「トラウマが持つ持続的な影響力、被害を受けた個人にもたらされる長期的なトラウマ反応や症状

9」を意味する。そして「風」とは「トラウマを受けた人と周囲との間でまきおこる対人関係の混乱や葛藤などの力動

10」を意味する。トラウマについて語るとき、「環状島」の「内斜面」に立つ当事者は「重力」や「風」を受けて、下へ下へと追いやられる。つまり、トラウマ経験について語ろうとすればするほどに(斜面を登ろうとすればするほどに)、トラウマ症状が現れ、周囲の人たちとの関係に問題が起こりやすくなり、語るための気力や体力が奪われていく。ここで見逃してはならないのは、当事者が「重力」や「風」の負荷を受け続け、「内斜面」を転げ落ちた先には、トラウマを語る力がゼロとなる地点、すなわち、死があるということである

11。本書で宮地が提示した比喩は、例えば、ハラスメントの被害を告発した当事者がその後自ら命を絶ってしまうという出来事の過程で、当事者の身に実際に何が起こっていたのかを想像可能にする。同時に、トラウマ経験の当事者と非当事者の間には、あるトラウマ的出来事を理由にして命を落とす可能性をどれほど抱えているかという点で大きな差異があることがわかる。「環状島」の比喩は、トラウマを抱えるということが当事者に実際的にどのような苦難をもたらすかについて、身体的感覚もって想像するためのイメージを提供してくれるように思う。

「山中」の支援を考える

宮地の議論は、トラウマ経験の当事者が身を置く、隔絶された場としての「山」に、強い風が吹き、足を滑らしたら命を落としてしまうような急斜面のイメージを与える。ここでは、トラウマ経験の当事者たちは、トラウマがつくった険しい「山」をさまよう遭難者と表すことができるかもしれない。このような「山」のイメージを使いながら、私が行っている支援の実際について考えていきたい。

まず、被支援者を「山中」の遭難者と例えたとき、私が支援のなかで行っている第三者への情報伝達のことを「山外」へ向けた「救助要請」として説明してみたい。私は、支援団体のウェブサイト上での情報公開から知人との会話の中での発言まで、その方法や公共性の程度は様々であるが、安西や事件についての情報を他者に伝えることを日々行っている。そしてそれを重要な支援活動のひとつだと考えている。なぜならそれは、文字通り、被支援者の「救助可能性」に直結するからである。繰り返しになってしまうが、当事者が自身のトラウマ経験について語ることには、大きな負担が伴い、その胸中を率直に他者に伝えることは簡単なことではない。安西の場合を考えてみても、彼女は、友人であり支援者である私にも、多くの配慮をし、自分の胸中をどこまでを話すべきかを慎重に判断している様子がある。そして安西は「あえて言わないでいること」を多く抱えているように見える。ここでの支援者としての私の役割は、安西が自分では「言わない」と判断したことは何なのかを考え、それをもとに私自身の言葉を作り、「山外」へ向けて情報発信を行うことだ。遭難者の置かれた状況が分からなければ適切な救援を行うことができないように、トラウマ経験の発端となった問題についての情報が共有されなくなれば、問題の解決やトラウマ症状からの回復の可能性(「救助可能性」)は著しく低くなる。これを阻止するための情報発信の役割を、当事者だけに負わせることはできない。私は、事件について語ることに伴う負担の分担と第三者への情報共有を目的として、繰り返し「救助要請」を行うほかないのである。

このように「山」の比喩を用いて、私の支援の実際を考えていくと、私と被支援者の関係性は、ぴったりと横に並んで手を取り合いながら「山中」を進むような関係というよりも、そこには付かず離れずの一定の距離があるように思えてくる。非当事者である私がある固有の事件の当事者と全く同一の「斜面」に立つことはあり得ないし、被支援者の置かれる状況を少しだけ離れた位置から観察して、「山中」の危機管理を行っているような支援の実感を持っている。ここで、ひとつの問いが生まれる。私自身は「山」のどこにいるといえるのだろうか。

私自身の立ち位置を考える際に手がかりとしたいのは、ロープを使った「確保」と呼ばれる登山の方法である。「確保」は主に、後続者にロープを結びつけ、そのロープのもう一端を先導者が持ち、ロープの長さを調節することで後続者の動きを制動しながら、険しい岩壁などの危険箇所を安全に進むための方法である

12。これを用いると、万一の際にロープが命綱となり、後続者の滑落を食い止められるようになる。先導者自身の滑落を防止する支点の選択やロープやカラビナの連結を誤ると、後続者の動きに巻き込まれて、先導者も滑落する危険性がある。このような「確保」の方法に着想を得て、1本のロープを共有する2名の登山者として、私と被支援者のそれぞれの「山中」における立ち位置を検討してみたい。この比喩は、距離の変動、「引っ張る―引っ張られる」の主従が逆転する可能性、ともに滑落する可能性があるといった点において、私と被支援者の2者のあいだの力動を説明するための補助線となるのではないかと考えている。特に検討したいのは、ロープで結ばれた両者が滑落の可能性を共有するという点だ。これは「なぜ私は支援活動を続けているのだろうか」という本稿の冒頭で示した問いに対して、暫定的な解答を与える。支援をやめると自分自身も命を落としてしまうからである。

おわりに

本稿では、「山」の比喩を経由しながら、私が行っている支援の実際、被支援者と私の関係性、私を支援へと向かわせるものは何なのかについて検討してきた。結果として、被支援者が置かれる状況を山中の遭難状態と仮定したとき、私と被支援者の間に、1本のロープを共有する2名の登山者としての関係性が見えてきた。このロープの比喩に基づいて、私と被支援者の関係性の検討を進めていくと、私が行っている支援について新たな問いが生まれてくる。例えばそれは、「被支援者にロープの一端を持たせてもらうまでの手続きはどのようなものだったのか」という問いや「安全確保のためのロープが、主従関係のリードとなる可能性をどのように避けてきたか」という問いである。また、より慎重かつ踏み込んだ分析が必要となる「ロープによって滑落可能性を共有することは、当事者と非当事者の絶対的な立場の差を乗り越える方法となり得るのか」という問いもある。

今後も、これらの問いについて、支援活動と美術制作の両方を行うなかで考えていく。そもそも私が行っている支援は、被支援者である安西が辛抱強く、私が支援者という立場にいることを許容してくれているからこそ、可能となっているものだ。支援関係がいつ終わってもおかしくないということを自覚しつつ、この関係のなかで何が起こっているのかについて、このように言葉や作品にすることで少しずつ他者に手渡せるかたちにしていきたい。

----------------------------------

1 安西は、2020年8月に自身が受けたハラスメント被害についてウェブ上で公表した。事件の経緯や詳細については、支援団体のウェブサイト(https://bewithayanoanzai.cargo.site/)に詳しい。

2 私が参加したレジデンスプログラムは、台北パフォーミングアーツセンター(TPAC)が主催するアジア太平洋地域の舞台芸術業界のネットワーク形成や情報交換を目的とした複合的イベント「ADAM」のなかの一企画である。レジデンスプログラムの参加アーティストは、公募やTPACの関係機関からの推薦によって決定した。(私自身は京都芸術センターからの支援・推薦を受けて参加した。)参加アーティストの過半数は、自分自身をクィアと自認する人々であった。そして、彼らの多くは、ジェンダー・セクシュアリティにおいてだけではなく、民族・宗教・動物倫理における立場などにおいても少数派であり、複合的な社会的立場の持ち主だった。参加アーティストの詳細は、「ADAM」のインスタグラム(https://www.instagram.com/adam_tpac/)から参照できる

3 本記述は、具体的な個人へのインタビューに基づいたものではないことを明記する。私の被支援者である安西の経験やそれをそばで見てきた私自身の経験、実際にお話を聞かせていただいたことのあるセクシュアルハラスメントの被害者の方々の言葉、そして性暴力被害者の語りとその分析がまとめられている研究書(齋藤梓・大竹裕子編著『性暴力被害の実際―被害はどのように起き,どう回復するのか』金剛出版/2020年)などを参照し、私自身の実感をもとにセクシュアルハラスメントの被害者が、被害後にどのような状況に置かれ得るかを書いた。

4 宮地尚子『環状島=トラウマの地政学』(みすず書房/2007年)6頁

5 同上、10頁(括弧内筆者)

6 同上、10–12頁

7 同上、12頁

8 同上、28頁

9 同上、27頁

10 同上、28頁

11 同上、11頁。同様に宮地は、「重力」や「風」は非当事者にも作用すると説明している(同前、28頁)。「環状島」の「外斜面」に立つ非当事者は、トラウマ的出来事に近づこうとし、それについて語ろうとするほど、当事者のトラウマの代理外傷としての「重力」や当事者らとの関係性における「風」の負荷を受けやすい状態に置かれるということだ。非当事者が「重力」や「風」から逃れようとして「外斜面」を降りた先、つまり、トラウマ的出来事から遠く離れた場所には、トラウマ的出来事自体に関心を失った者たちがいる領域(「外海」)があることも、また見逃してはならない(同前、12頁)。

12 山と渓谷社編『ヤマケイ登山学校 山のリスクマネジメント』(山と渓谷社/2020年)68頁。「確保」に関する記述は、本書を参照した。

Photo: ayanoanzai

関 優花 せき・ゆか

美術作家。筑波大学芸術専門学群版画コース卒業、横浜国立大学大学院Y-GSC修了。自身や他者の体調の変化を動機に、パフォーマンスや版画の制作を行う。近年、パフォーマンスという作品形式のなかにある危険性を問題化し、上演中のパフォーマーや観客の安全を守る方法を作品や展覧会の構造に組み込んでいる。人との協働に関心がある。2021年より自身のハラスメント被害を公表した安西彩乃さんの支援団体「Be with Ayano Anzai」の代表。主な作品発表に、個展「私をばらばらに説明する」(2020年/ナオナカムラ)、 都美セレクション グループ展 2021「版行動 映えることができない」(2021年/東京都美術館)