ジェームズ・ムリウキ氏(右)と、両講演会で通訳を務めた板井由紀氏(左)

80年代、ケニアが大きく発展を遂げる時代に私は幼少期を過ごしました。当時のケニアはもっと豊かに、もっと発展をという時代で、ある種のプロバガンダとして政府が使ったのが大きな建物の写真でした。それを見ていた私は、果たしてその中に魂はあるのかと違和感を覚えました。私たちが必死で築いているこれらのものは一体何か、こうした思いで作った作品が、建設中のビルをモチーフにした写真シリーズの《Undefined Constructions》です。

James Muriuki《Undefined Constructions》

また、ビルは大きければ大きいほど商業用で、人は住んでいません。植民地時代に自分たちのものを奪われ、社会保障もない中で、ケニアでは土地を所有することがステータスになる文化です。祖先との繋がりといったスピリチュアルな関係においても土地はとても強いものです。今度はそれがビルによって奪われている。土地にはそれぞれの土壌があります。土について考え始めると、都市で乱立するビルに対して、そのビルを構築する建築資材や素材の存在にも目を向けるようになりました。ビルのために素材を切り出す人の血と汗も関わってきます。建築素材の写真を撮ることで、人の生き様や繋がり、都市のあり方そのものについて考えてもらいたいと思っています。

James Muriuki《Untitled》

アーティスト・イン・レジデンス(AIR)には、3つの要素があります。まず、アーティストが別の土地で行うリサーチ。次にそのリサーチで気付いたことや学んだことを一つの形に落とし込む作品化。最後に、その共有です。

リサーチで、アーティストは訪れた先の社会的、政治的、思想的背景を理解しようとします。それは最終的に作品内容に関わることもあれば、直接的には表現されないこともあります。共有という点では、経験を語るトークもその一つです。現地でも、自国に帰ってからでも、講演やカジュアルな会話はすべて共有の機会になります。ホストにとってAIRは、自分の文化をアーティストの目を通して見なおす機会になります。

スウェーデンのストックホルムで参加したAIRは、招聘型であるということと、二ヶ月間何も約束事のないフリーな状態であるということが特徴的でした。ストックホルムは水も緑も非常に豊かな場所ですが、人間が実際に生息できるスペースはとても限られています。その中で、1950年代には家族のあり方を規定するような公共政策があったそうです。

そんなことを踏まえて映像作品を作りました。私の目を通して見たストックホルムのあり方を映し出し、サウンドには工事現場の音を使っています。耳障りな音だと思いますが、でもそれがリアリティを与えたと思います。もともとある自然を人々が生きるために開発していかなければならないからです。作品のタイトルは、《Don’t wake me up》。当時スウェーデンでヒットしていた曲名「Wake me up」にかけています。

タンザニアのザンジバルという島でのAIRは、一週間の短い滞在でした。ザンジバルは歴史的にイスラム教信者が多い島で、ラマダンという断食の期間もあります。ラマダンが終わると労いの意味を込めてプレゼントを自分に買ったり、友達と交換する習わしがあります。500円程度のものですが、グーグル検索で出てくる観光イメージより、リアルなもののように感じて写真に収めました。町の中に写真を展示し、観光客に向けた観覧ツアーをしたのですが、地元の人もどんどん参加するようになりました。今までアートに触れたことがない人もいましたが、ここでもアーティストの作品を通してザンジバルの人たちが自分の日常を違う視点から見ることができたのではないかと思います。

ザンジバルでの展示風景

AIRは、通常アートセンターや美術館がホストをすることが多いですが、ドイツのバイロイト大学はいわゆるアート機関ではありません。ここにはアフリカ研究の部門があり、宗教や現代アフリカの姿、その未来などについてアカデミックな研究をしています。現在テーマになっているのが、アフリカにおける中流階級の増加です。AIRを通してこのテーマをアーティストと一緒に考えることで、社会学の知識の層、考え方を広げようと思った人たちによって実現しました。

階級がアイデンティティと密接に結びついているという考えのもと、インスタレーションを作りました。たくさんの写真と映像で構成されています。知れば知るほど、一つの階級や現象を一枚の写真で表現することはできないと思いました。決して一般化することはできないテーマを写真で表現すると考えたときに、たくさんの中流階級のイメージを一度に見せるという方法になりました。

バイロイト大学での展示風景

ケニアの湾岸沿いにあるキリフィという町で行われた「Art in Global Health」というプログラムも、ホストが医療センターという新しいタイプのAIRでした。

作品《Pata Picha》では、医療センターの中に仮設の写真スタジオを作り、地元の人たちを被写体にして写真を撮りました。事前に、かれらが何を大事にして普段生きているかというインタビューを行い、それを元に特別な白衣もデザインしました。自分の国とはいえ全く異国のような、知らなかったことや発見がたくさんあり、町を知る行為を通して作品を作ることができ、逆に作品を作る行為を通してその町やコミュニティを知ることができました。

作品はナイロビで展示された後にロンドンでも紹介されたことで、このローカルな地域について、旅行ガイドや政治ニュースとは異なるアートというチャンネルを通して知られる機会になりました。

Miriam Syowia Kyambi & James Muriuki《Pata Picha》

デンマークのAIRでは、デンマークのアーティストとコラボレーションをして、《Not About Karen Blixen》という作品を作りました。カレン・ブリクセンは、1910年代にデンマークからアフリカに渡り、『Out Of Africa』という本を書いた人です。当時たいへん注目を浴び、ヨーロッパから見たアフリカのイメージとして定着しました。私はステレオタイプ化された彼女のレガシーを、作品を通して解体してみようと思いました。AIRを通して、ケニアとヨーロッパとの関係性に新たな視点を生むことができると思いました。

この作品はケニアとデンマークに加えて、ノルウェーの展覧会でも紹介されました。それは、この作品が語っていること、つまり宗主国と植民地といった関係性が普遍性を持っているということです。ローカル性から生まれても、作品が普遍性を持つことで世界中の観客に何かを訴えることができたのだと思います。

Michelle Eistrup & James Muriuki《Not About Karen Blixen》

ロンドンで参加したAIRでは、あらかじめテーマが与えられていましたが、滞在中に訪れた博物館で出会ったアーカイブの方が面白くてテーマを変えてしまいました。ここでは、植民地時代にイギリスが集めたケニアの写真が展示されています。ケニアの歴史でありながら、この写真はイギリスの博物館にある。つまり、イギリスという異国に行って初めて自分の国の歴史を知ることができるという矛盾に興味を持ったわけです。同時に、今ケニアにも受け継がれている衛兵など、イギリスの伝統的な文化に触れることもでき、自分たちのルーツがイギリスから来ていたことを再発見する機会にもなりました。

一番最近参加したAIRは、文化的にはアフリカ東部とアラブ文化が出会うケニアのラム島です。ホストはロンドンでリッソンギャラリーという有名な現代アートのギャラリーを運営しているニコラス・ログスデルです。マリーナ・アブラモヴィッチなど世界的なアーティストを扱っている画廊ですが、オーナーがラム島に土地を買ってAIRを始めました。

ラム島

有名アーティストを二、三週間滞在させて、この場所で何らかのインスピレーションを得てもらい、新しい作品を作ってもらうのが彼の目論見です。ニューヨークなどのいわゆるアートのメッカで最終的な作品を見せることで、この土地が世界中に知られていくことになります。どこかの場所をPRするといった時には、訪れた人やすでに来ている人たちといかにパーソナルな人間関係を作れるかというのも非常に重要な視点だと思います。

Q:アーティストにとってAIRに参加することのメリットは、インスピレーションを得ること以外に何かありますか?

A:自分の知らない土地や人と出会うことで、自分の知識を拡張することができます。世界中で紛争がなくならないのは、他者に対する想像力が欠けているからだと思います。実際にアーティストとしてある場所に行って、自分の知識を広げ、その地域の中に入ることができたら、自分と他者の境界線がなくなるという代えがたい経験ができます。

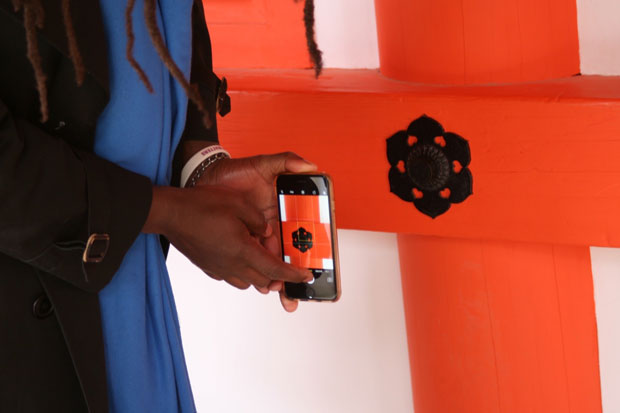

京都・奈良を巡るジェームズ・ムリウキ氏

Q:今回、短い期間でしたが、京都と奈良を巡って今後の創作につながるようなインスピレーションは得られましたか?

A:ケニアで日本といえばソニー、パナソニック、家電、自動車です。でも、そのイメージは結局商業レベルであり、プロダクトレベルの話です。次の段階では、もっと文化的なレベルでの関係性を築いていく必要があると思うので、成熟した関係性という意味で、是非日本のAIRにも参加してみたいと思います。京都と奈良の社寺を訪れて感じたことは、ケニアが100年前に植民地化されたことで失ってしまったスピリチュアルなものがここには残っているということです。それを是非日本に長期滞在することになれば、追究したいなと思います。