―6月14日から京都芸術センターでグループ展を企画し、開催されるそうですね。どういう方たちが出品されるのですか。

今度開催する展覧会は、美術作家の伊藤存さんとランドスケープアーティストの小川智彦さん、それと僕の3人のアーティストによるグループ展で、3人であれこれ話しあって企画しました。今回の展覧会は、タイトルにあげた「景」「風」「趣」「情」という4つの漢字をキーワードとして、日常の中の事象に常に並存しているのだけど、普段はあまり気付かれることのない無色透明な世界を探ろうと思っています。

伊藤さんの作品(fig.2)については、美術館に収蔵されていたり、京都で展覧会をされていたりするので、みなさんご存知かと思います。小川さんの作品(fig.3)はこれまで関西で発表される機会がなかったので、多少説明が必要かもしれませんね。彼の肩書の「ランドスケープアーティスト」という言い方は耳馴染みのない言葉だと思いますが、簡単に言えば、「風景的」な作品を作るアーティストだと言えるのではないかと思います。「風景的」と言っても勿論、風景画を描くとか、風景を写真に写すわけではありません。大ざっぱに言えば、僕たちが風景に触れている時の体験をもとに様々な作品を作っている、という感じでしょうか。

あらためて風景について考えてみると、風景って不思議な対象ですよね。例えば机の上に物が置いてあるとして、それを風景とは言いませんよね。逆に、例えば京都から大阪の風景を見ることが無理なように、ものすごく離れた場所も風景としては見えないですよね。風景が風景と呼ばれるためには、距離や空間に対するある特定の認識が条件となっているように思えます。

fig.2 伊藤存《サークルゲーム》2010年

―風景landscapeという言葉はlandとscapeという言葉に分節化され、scapeの語源を辿って行くと「逃げる」を意味する言葉に辿りつくと聞いたことがあります。風景は、距離を前提にし、ある種の捉えがたさを持っているように思います。

確かにそうですね。僕のこれまでの作品もそういう感覚を含んでいるように思えます。例えば2005年に作った《Sky Fishing - sound kite project -》(fig.1)という作品があります。その作品は簡単に言えば、凧揚げをして、その凧の糸にサウンド・システムを取り付けて、風の音を聞く作品です。釣り人が川に釣り糸を垂らして魚を釣ろうとするのと同じように、僕は凧を空に揚げて「音釣り」をやったわけです。

実際に凧揚げをしていると、空には複雑な風の流れがあって、しかも突然その流れが変わったりするんです。それに、季節や時刻、その場所の地形などによっても、風の流れは変わります。「音釣り」をやっていると、凧の動きやサウンド・システムが出す音によって、風の流れには様々な要素が互いに影響しあっているのだと、実感できますよ。

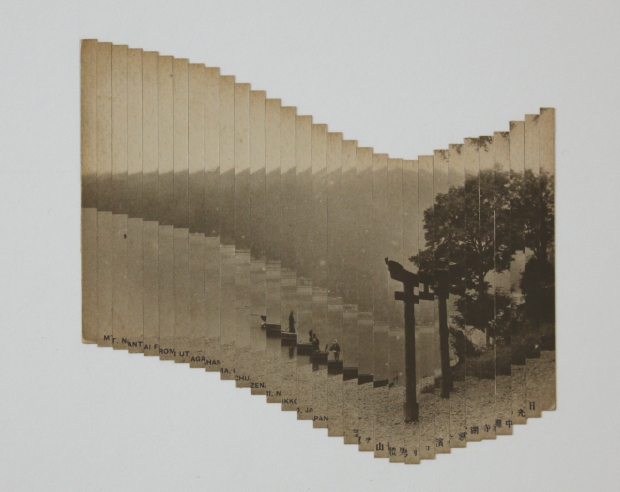

fig.3 小川智彦《平らな稜線(日光、男体山)》2010年

―京都芸術センターで開催される『景 風 趣 情−自在の手付き−』展もそのような内容の展覧会になるのでしょうか。

現時点では展示プランを検討しているところなのではっきりしたことは言えないのですが、出品作家の3人はそれぞれに違ったメディアを使っていますよね。伊藤さんは主に刺繍を用いた平面作品を作ってきたし、小川さんは写真を使うことが多いです。でもそうであっても出品作家はみな、似たテイストを持っていると僕は思っています。どう似ているかをなかなか言葉にすることは難しいのですが、少なくとも作品を通して個人的な感情に基づく何かを伝えようとしているわけではないという点は、共通していると言えるのではないかと思います。

―では、出品作家の方たちは作品や展覧会で、何を伝えようとしているのでしょうか。

例えば、京都には古い寺社がたくさんあって、そこには仏像がありますよね。平安時代に作られたものであれば、それこそ1000年以上前に作られていることになります。僕たちはそうした仏像から、どういうメッセージを受け取っているのでしょうか。勿論、仏像が制作された経緯であったり、仏像のかたちが持っている意味であったりは、調べれば分かります。でも、仏像を見ていて心が動くのは、僕たちがそういったものを受け取っているからではないように思います。仏像が明示的なメッセージを発して、それを僕たちが受け取るというよりも、もともと僕たちの中にあった何かが、仏像と対面する時にはたらき始めると言う方が近いように思えます。

―つまり作品はきっかけやトリガーというべきものであって、今回の展覧会においても、作品によって鑑賞者の中にある何を目覚めさせたり、はたらかせたりしようとしているのですね。そうした傾向が、今回のグループ展において共通していると言えるのでしょうか。

三者三様の考え方があると思いますが、個人的にはそういう共通性を持っているように思います。展覧会の準備のために3人で色々と議論を重ねてきたのですが、その中で面白かったのは、伊藤さんは数学者の岡潔さんに興味を持っていたり、小川さんは建築に関心があったり、そして僕自身は理論物理学者の湯川秀樹さんに興味があったりします。

―いわゆる「理系」的な発想をしている、ということでしょうか。

いや、おそらく理系と文系の区別は重要ではありません。唐の詩人の李白が書いた詩に「天地は万物の逆旅にして、光陰は百代の過客なり」と始まるものがあります。日本人にとっては、芭蕉が『奥の細道』の最初に引用しているから、馴染み深いでしょう。その詩を湯川さんが読んで、そこに表されている情景から、素領域理論を思いついたというエピソードがあります。もちろん世の多くの人たちには、李白の詩と素領域理論の間に、はっきりした対応関係を見出すことは難しいでしょう。ただ天才物理学者には、李白の詩と自分が考えていた理論との間に共通性を見出すことが出来たというわけです。もちろん湯川さんのように飛躍的な発想をすることは難しいでしょうけれど、重要なのは芸術を芸術だけの問題として、物理学を物理学だけの問題として考えないということだと思います。僕たち3人は、その点で共通性を持っていると思います。

もうひとつ湯川さんの言葉を挙げると、「現実の根底にある自然法則に気付くのは達人である。

現実の根底にある自然の調和に気付くのは詩人である。」とも言っています。ここでは達人と詩人とが対比されていますが、出品作家3人はそれぞれ、この言葉の中の「詩人」という観点に立って、日常の中から独自に発見した何かを、作品として表しているのだと思います。

―湯川さんのその言葉は面白いですね。現実の根底にある調和。それは根底にある以上、はっきりと目に見えるものではないですよね。明示されているものではないという点は、4つの漢字の展覧会タイトルから受ける印象に近いように感じます。

そうですね。展覧会タイトルの4つの漢字(fig.4)は、それぞれにイメージを持っていると思うのですが、それらの並べ方を変えることで、新たなイメージを想起させますよね。また、4つの中のいくつかを組み合わせることでも、新たな意味やイメージが生まれますよね。先ほど、風景というのは捉えがたく、僕たちの認識から逃げていくものだというお話をしました。あるいは仏像は明確なメッセージを発しているわけではないというお話もしました。それらと同じように、今回の展覧会タイトルも、固定的な意味を持つものではありません。

僕が好きな古歌に、「手を打てば鳥は飛び立つ鯉は寄る 女中茶を持つ猿沢の池」というものがあります。手を打つ、すなわち拍手をすれば、鳥は驚いて飛び去り、鯉は餌を貰えると思って寄ってきて、人は呼ばれたと思ってお茶を持ってくる、という意味です。ひとつの行為が多様な解釈に開かれているわけですね。それと同じように、「景」「風」「趣」「情」というそれぞれの漢字から、あるいはそれらの組み合わせから自由に連想してもらえればと思います。

fig.4

―そういうスタンスで作られる展覧会は、珍しい気がします。たいていの展覧会には作家やキュレーターのステイトメントなり解説なりが提示してあって、鑑賞者の自由な連想を誘うというよりか、それとは逆の方向性を目指していることが多いように思います。

そうかもしれないですね。今回の展覧会では、3人の作品の個性を際立たせると言うよりは、3人の作品のある種の飛躍的な関係性を作り出して、そこから何かを生み出したいと思っています。

そうやって出来上がる展示は、風景や星座になぞらえることが出来るのかもしれません。先ほど風景の話をした時に、距離と空間の話をしましたよね。近すぎても、遠すぎても、風景にはなりません。見ているものが風景となるためには、ある距離が必要となります。今回は、3人の作品をそのような風景的な距離感をもって展示したいと思っています。

あるいは星座は、夜空に浮かぶ無数の星の中のいくつかを結ぶことで、見出されるものですよね。それと同じように、それぞれに使うメディアの異なった3人の作品の中にある何かが互いに結びつくような展示にしたいと思っています。鑑賞者の方たちにもそれぞれの見方で、3人の作品を自由に結びつけてもらえればと思います。

―ありがとうございます。最後に素朴な感想なのですが、表現を仏像という観点から考えたり、展示を風景や星座と結びつけたりするなど、ニシジマさんのお話には、例えがたくさん出てきたように思います。

これまで僕は、音の持つ様々な側面と日常生活の中にある様々なものをアナロジー(類推)によって結びつけて、考えてきました。音には色々な性質がありますよね。音は波ですし、反復性や連続性という性質もありますし、勿論、時間とも関わっていますよね。それに、音はその音が鳴っている空間と切り離して聞くことはできません。そういった音の持つ諸々の性質からアナロジーをはたらかせる思考方法を、僕は音的思考法と名付けています。

いまの僕たちの生活は視覚中心になっていて、目に見えないものを想像する機会が減っているのではないかと思います。そもそも「聞く」という言葉は、「門によって閉ざされ、中がよく分からない状況で、耳に入ってくる音を通して推し量る」という意味があるそうです。だから「聞く」という行為は、目に見えない存在に対して考えることであるでしょう。

また、「聞く」という言葉には、「尋ねる」という意味もあります。つまり、「聞く」という行為は決して受動的なだけの行為ではなく、能動的な行為にもなりますよね。能動的と言っても、もちろんそれは一方的なものではなくて、音と人の関係性の中に成立する行為です。例えばコンサートで人は、演奏者や楽器、その楽器の素材や形、会場の空間的な広さなど、様々な関係性の中で、音を聞いているわけです。

音をきっかけに、目に見えないものを想像し、関係性を想像する。さらにそれを別の物事と結びつける。僕はこれまでの活動の中で、そうした音的思考法を通して、物事の隠された本質を発見することが出来るのではないかと思ってきましたし、今度の展覧会でもそのような作品を出品したいと思っています。

■取材:2013年4月17日 ■取材場所:「Studio A to C」にて