[for KIDS Column]一人〔ひとり〕でつくる、他人〔ひと〕とつくる

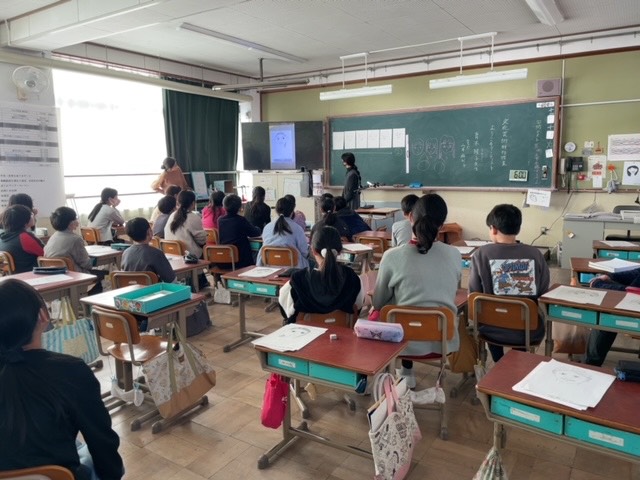

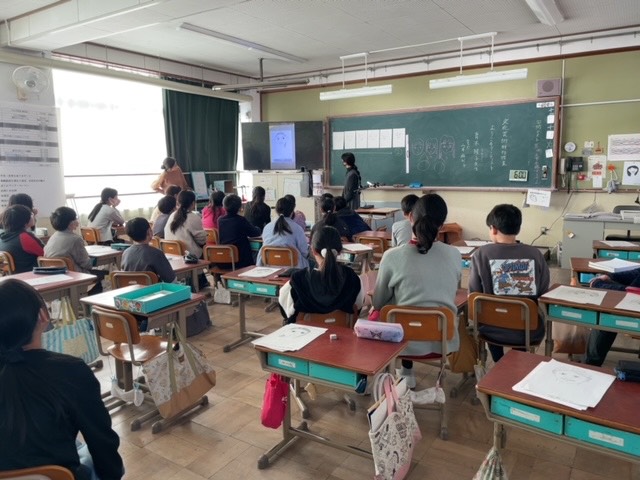

このコラムでは、京都市内の小学校等に様々なジャンルのアーティストが出張授業をする「文化芸術授業(ようこそアーティスト)」の、授業の様子を一緒に観てみましょう。講師は美術作家の青木陵子さん。青木さんの視線をとおして、紙と絵の具を介したコミュニケーションや、個人と他者を行き来することで発見できることなど、シンプルな行為からたくさんの学びを得ることができます。

青木 陵子

はじめに

京都市の「ようこそアーティスト」というプログラムで出前授業をしませんか?という話をいただいき、「絵画」と「アニメーション」のワークショップをするために2つの小学校にお邪魔する事になった。子供の頃、言葉で何かを説明するより、絵を描く方がずっとスムーズにできる事だったからか、私にとっては将来なりたくない職業ナンバーワンが学校の先生で、実は、こういった「ワークショップ」には苦手な事と得意な事が混在している。けれど、やってみると意外な事が多くて、こちらが教えるというよりは、普段交わらないような人と何かつくることを通して考えるヒントをもらう事が多くある。

絵画のワークショップ

担任の先生の希望を聞いてみると、対象は6年生、次の授業で物語の絵を描くのだが、なかなか具体的な物の描写は難しいので、絵の描き方や技法を教えて欲しいという何かすごく切実な依頼であった。絵の上手い下手ではなくて自由に描くことが楽しめなたらいいのにな、とぼんやりと考えていた事とは真逆の依頼に驚きつつ、よくよく話を聞いてみると、今の小学校の授業では割と自由に描く事が多くて、自分で好きな画材を用意する事も多いらしい。好きな子はどんどん描いていくものの、決まった描き方に限定していく傾向があるし、あまり興味の持てない子はどう描いて良いか迷いもある様子。たくさんの画材に触れる経験の数も少ないのかもしれない。

それでは絵の具やペンだけでなく身近にあるものを使って絵を描く方法を試してみる授業はどうだろうか?という話になった。

たっぷりと使える水彩絵の具、ペンやクレヨンなどの絵の具と混ぜてみても面白いもの、工作室にあったスポンジやコップやスポイド、筆に使えそうな割り箸や近所で拾った葉っぱや木の枝などを用意して「絵を描く」というよりは、「画用紙の上で材料の実験」をして、いつもの基準から離れて絵をつくれる事ができないだろうか。

画用紙の上でする材料の実験

授業は90分。前半、画材を目の前に子供たちは予想以上にパワフルにぐんぐんといろんな現象を楽しんでいった。最初は戸惑いながら始めた人もこんな事もできるよといろいろな例を見せているうちに好きな材料に手を伸ばしていきます。

筆をカサカサのまま使ったり猫じゃらしの穂に絵の具をつけて描いてみる、線は思っている以外のところにも描かれる。濃い絵の具のかたまりの上からミルクのような濃い絵の具を垂らしてみる。

濃い線を描いた後に大きめのはけにたっぷりと水をふくませてなぞる、カップをスタンプにして水玉模様みたいな、ボールが飛び交っているようにも見えて楽しい画面。

発泡スチロールに絵の具をつけて押し付けて出来た輪っかができる、真ん中の丸い形は目の前の葉っぱとも似ている。奥には手を使って絵の具を混ぜてぐちゃぐちゃ、次から次へと大胆に色を重ねていく。

瞬間瞬間で変わっていく画面はその時々に面白くて、ゆっくりそれを味わいたくても子供達はどんどんと手を動かしていった。

隣の他人と絵をつなげ合わせてみたら?

後半はそれぞれが個別に実験して出来た絵を下地にしてそれを組み合わせて大きくしてみることにした。ここではちょっと予想外の事が起こった。机を合わせていたグループで一つの絵を作るように促してみたところ

1、手を使って絵の具を重ねていくのを楽しんでいた人が、隣で好きなものをコツコツ描いていた人の絵の中に入っていくことになる、もとの絵が気に入っていた人は他のものが入ってくる事を嫌がる人も…なかなかの平行線グループ

2、全体を大きな生き物にしようと発案する人、それはやりたくないという意見の違い、話がまとまらないまま、生き物にしたい人は生き生きと発想を広げて大きな画面を作っていく。一方で眺めている人もいて、温度差のあるグループ

3、みんなで繋げるという事に合意するものの、具体的な案が決まらないないままで、それぞれが自分の画用紙の中で作業を続けるグループ

4、せっかく気に入った絵ができたのに他の要素が入ってくるのは微妙そう。少し繋げつつも遠慮気味に留めているグループ

小さな衝突や気遣いをしながら作業が進む中、4つのグループをぐるぐるっと回るだけであっという間に時間が過ぎて、それぞれの困り事に即座に反応できないまま、その場で大きくなった絵の面白さをゆっくりと見る余裕がないまま授業は終了してしまった。

大きな絵から出来た小さな絵

帰り道、一人になって電車で写真を眺めてみると、あの喧騒の中にいては見えてこなかった絵が沢山あって、それを子供達にちゃんと伝えれなかったのが心残りで、この場を借りて少しだけ紹介したい。

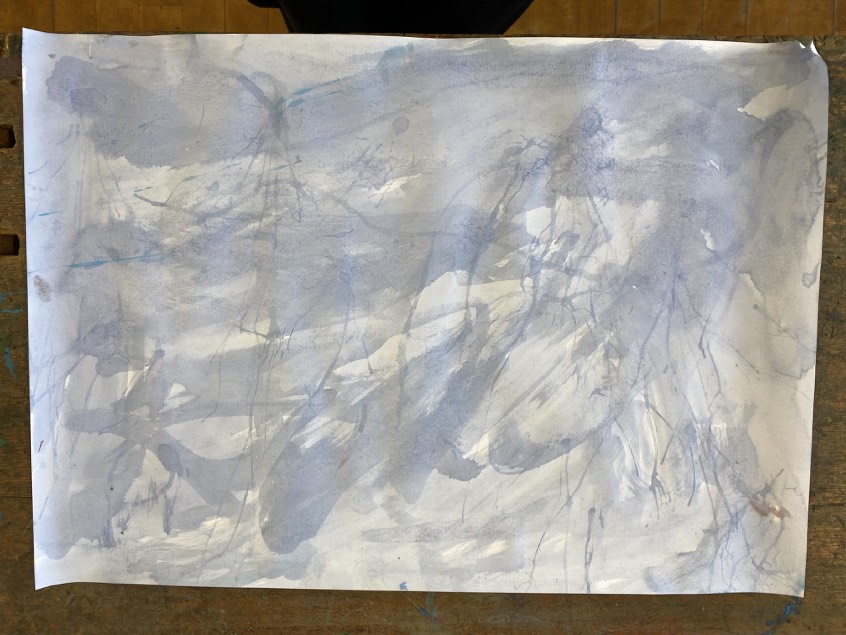

ぐるぐるとペンで描いた模様が水に溶け出した淡い層の上に、クレヨンや絵の具が重なり合ってできる色合いが深い池のよう。ローラーの跡で出来た抽象的な形も魅力的です。

ビルの下に溜まる水の中を泳ぐ巨大ヘビ?寒い雪国を走る機関車?テープを使って出来た直線が人工的な何かを彷彿とさせる一方で、ドロドロとした絵の具が自然の荒々しさのようなものを加えていて、何か心が揺れ動く一枚です。

黄金の砂漠の中に馬に乗る人、周りに集まる不思議な動物の群れ、どこか知らない国の夕暮れにいるような気持ちになりました。

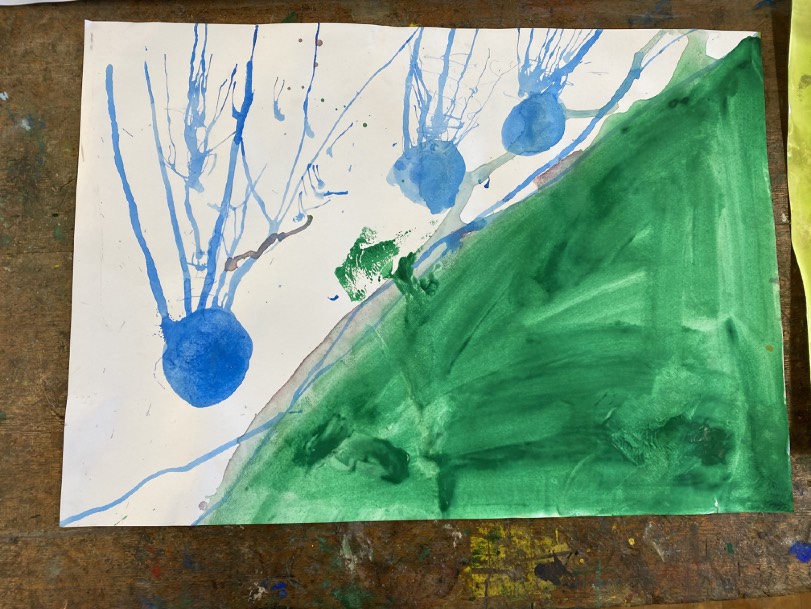

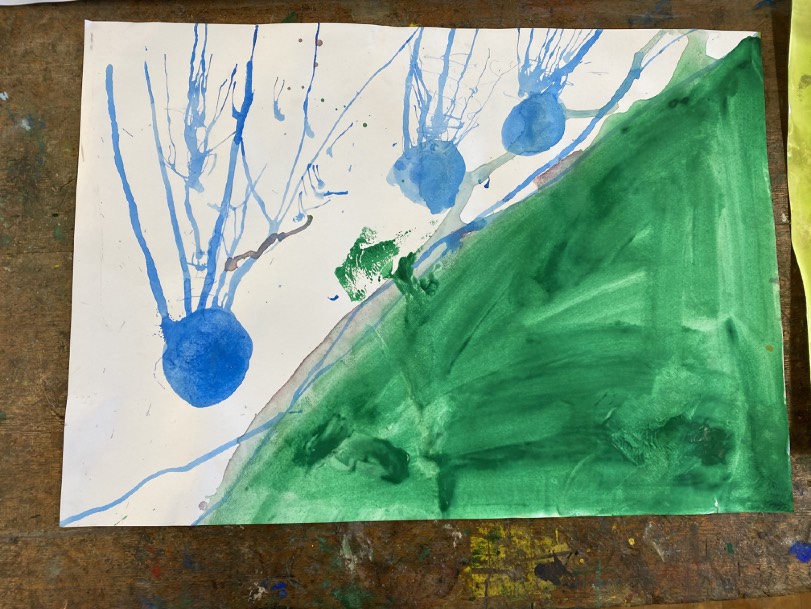

単純でシンプルながら緑と青の色合いが美しく、特に画面を分割する緑色が作る色面はエッジのラインも美しくて山のような生き物の背中のような、青い丸は地球に衝突する隕石のようでもありますね。

素敵な三角屋根の建築物、こんな三角屋根の家に住んでみたいものです。屋根の端と森のような背景の間に出来た曖昧な空間に何かが起こってそうで興味深いです。

黒と黄色で飛び散っている点をじっと見ていると、これは蜂の巣箱かもしれないと思えてきました。そうなると今までのスケール感が揺さぶられます。

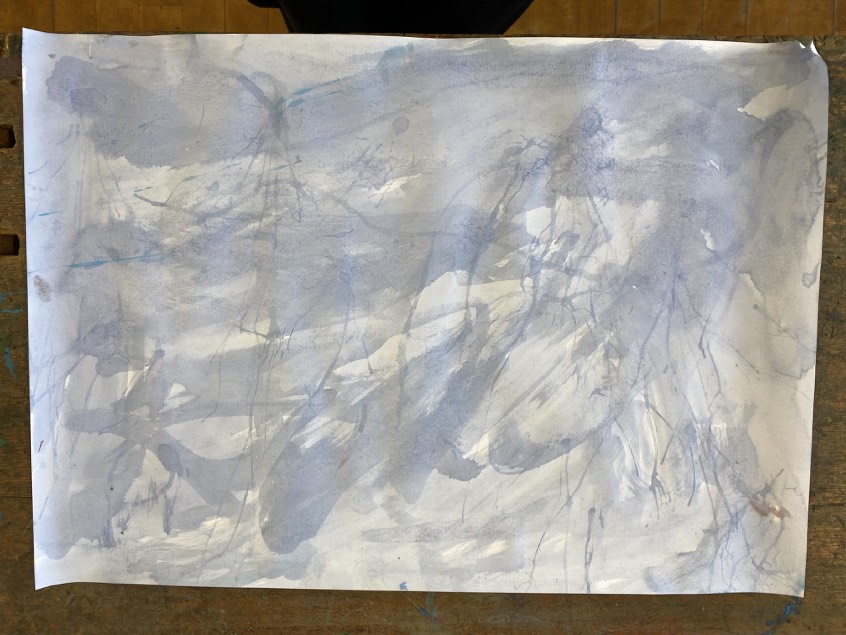

なぜか大好きな絵です。細い線は植物で出来たものでしょうか。その上から大胆に塗られたストロークやところどころに見える水色、何かに見えるとかもうどうでも良くなって、ただその中で浮かんでいたい。

全体の大きな絵をつくる事で、反対にに小さな一つ一つの絵も完成したような事が面白く、けれどそういう事はその場ではわからず、少し時間がたってからゆっくりじわじわとやってきて、倍速で進んでいく時間とゆっくりと進む時間とがごちゃ混ぜになっているような、とにかく刺激的な1日だった。

「アニメーション」のワークショップ

そんな授業を経て、今度はコマどりのアニメーションの授業をしてほしいという依頼をいただいた。次の小学校の対象は5年生と6年生、今回は2クラスでそれぞれ90分の授業。

いつもワークショップでやっている友達と自分の顔を繋げて描くというコマ撮りのアニメーション制作がある。先生に相談してみると、顔を描いて繋げるのは5年生には少しハードルが高そうという事になり、5年生は丸から丸に繋げるアニメーションをしてみる事に。6年生は担任の先生から、是非顔のアニメーションにチャレンジしたいということで、それぞれの学年で少し違うプログラムにする事になった。

5年生、丸から丸へ

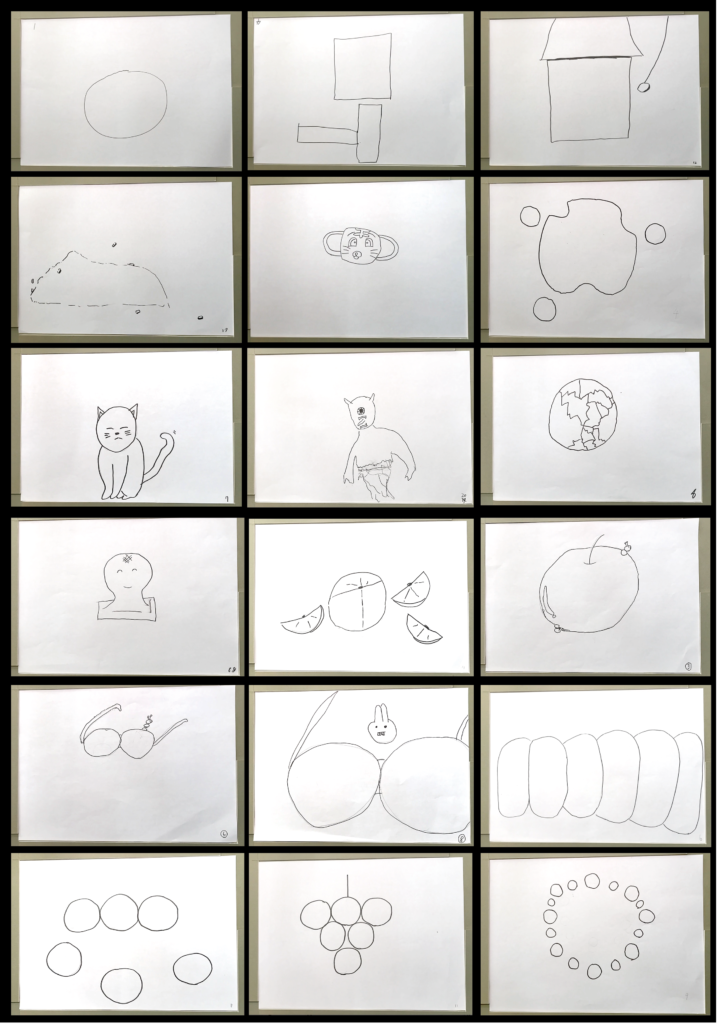

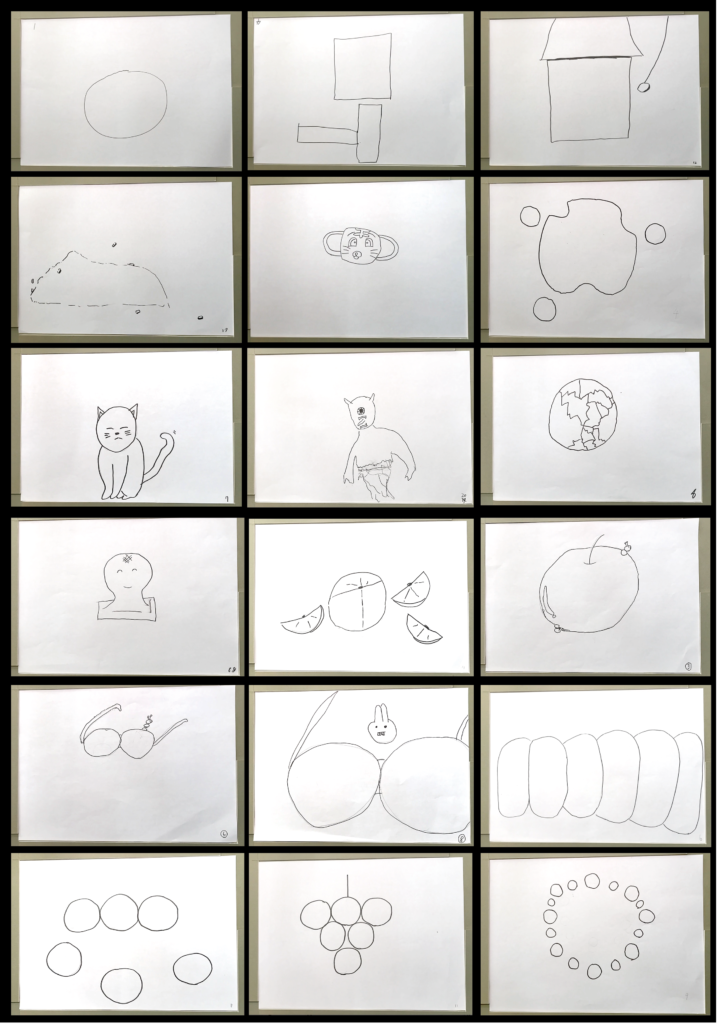

まず丸から発想を広げて変化していくようにコマになる絵を描いてもらいます。

丸から四角ならとても簡単 四角になったら家になるかも

丸といえば果物、卵?果物は皮を向いてみるのはどうしたら描けるかな?

ところどころでつまづいても、ちょっとアドバイスすると意外とサクサク進んでいく子供達。

「だめだー出来上がらないけど楽しい〜」と何枚も描いていく人も。

出来上がらなくても大丈夫!時間ぎれだったらそこからUターンすれば丸に戻ります。

出来た人から携帯のアプリを使って順番に撮影していくことで一人の丸から丸が次の人の丸に変化していくようにアニメーションが仕上がった。

つながり方は考えていない分、家が割れて生き物になったり、お餅が卵になって卵が割れてボールが飛び出て猫から怪物が出てきます、予想していない物語のような面白い展開にみんな大盛り上がり。

「ずーっとみていられるなあ」という声、何周もぐるぐる回しても、みんなじっくり見入る姿が印象的。

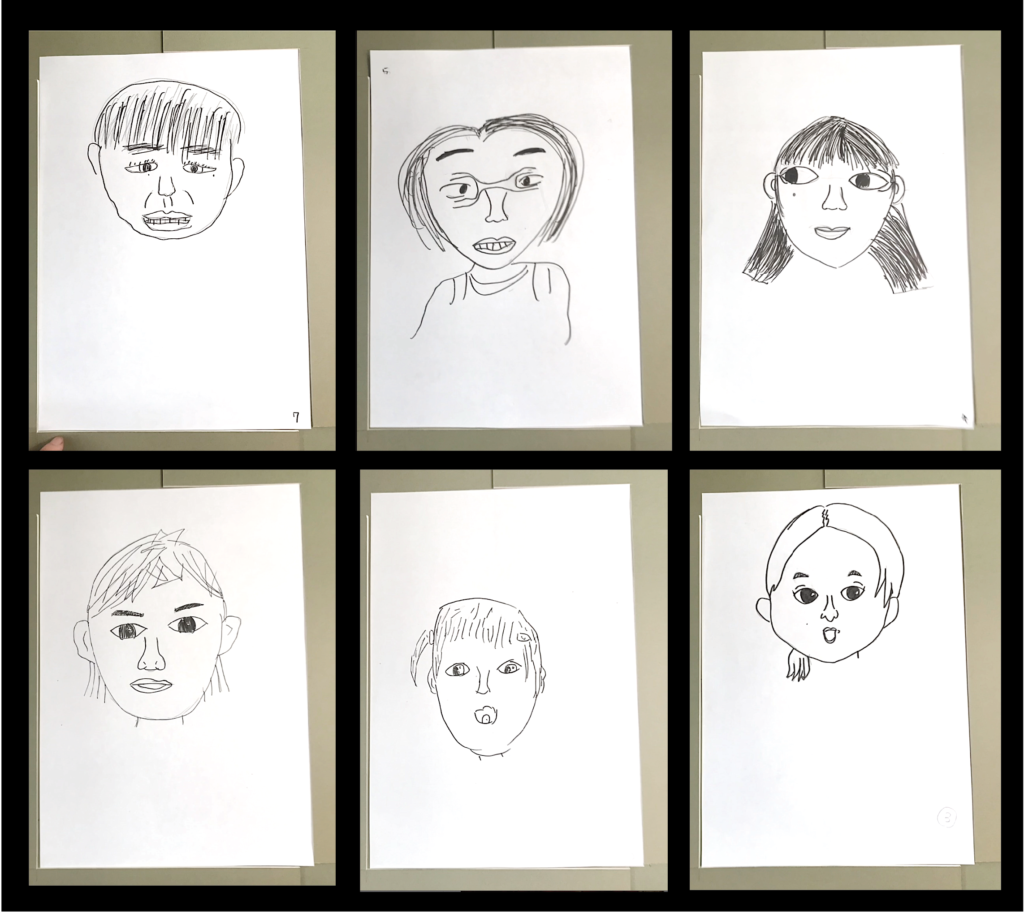

6年生、顔が顔に会うための顔をつくる

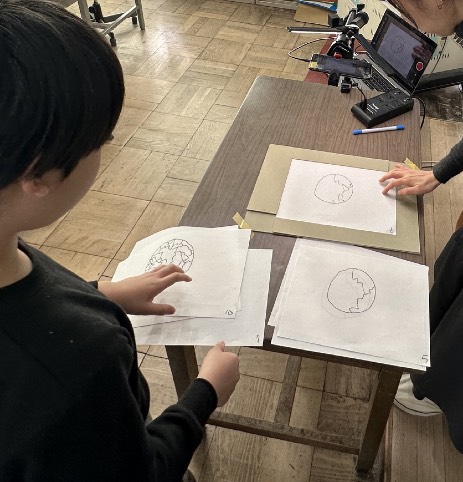

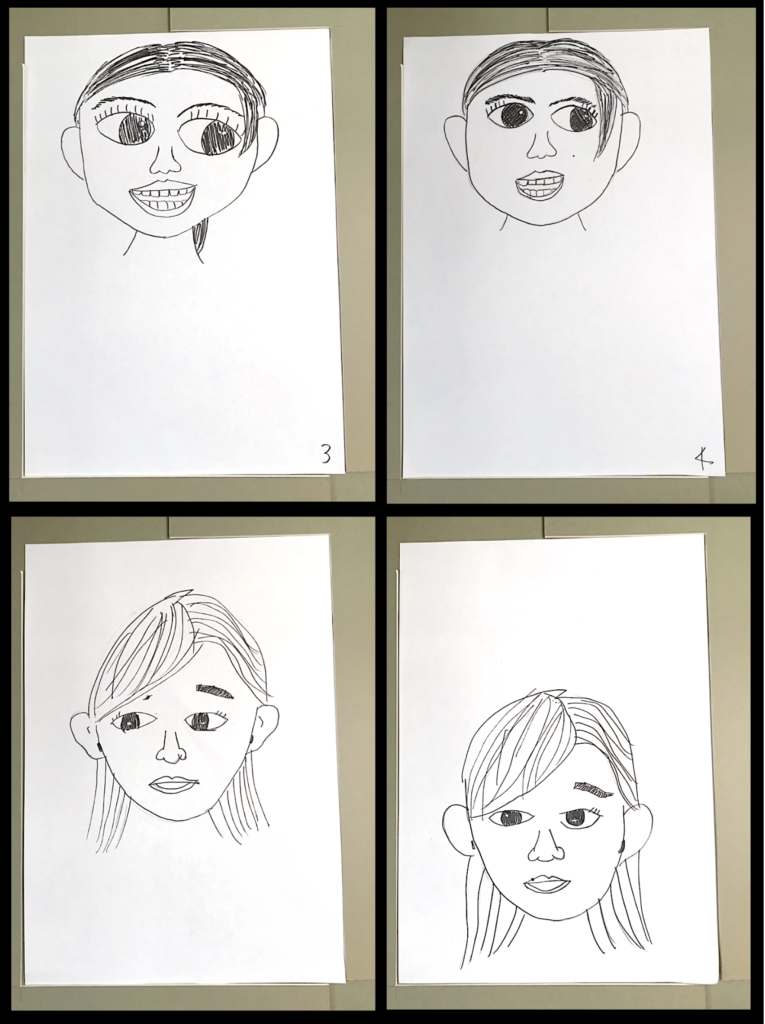

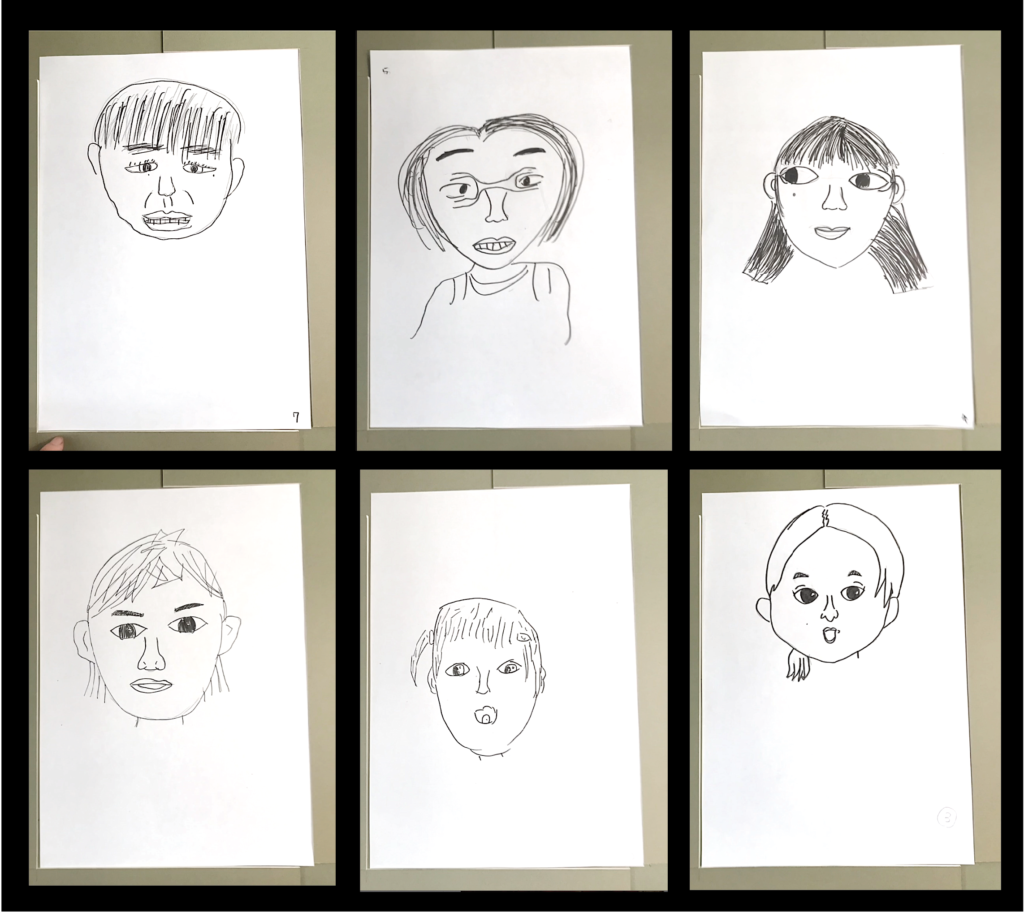

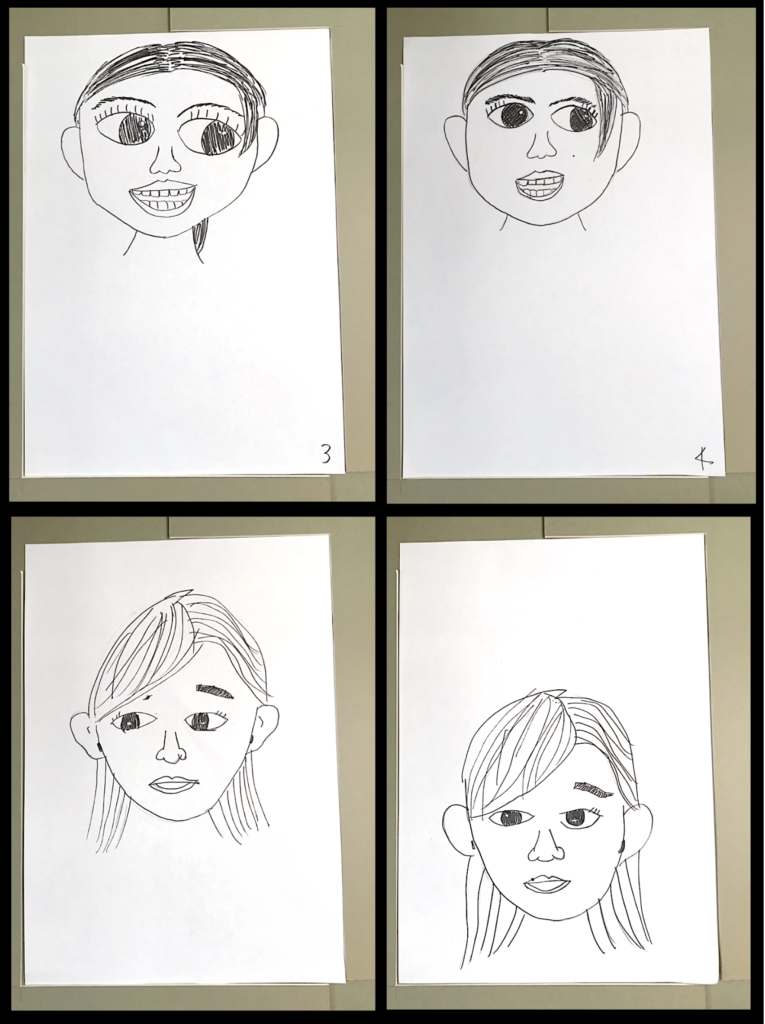

こちらは事前に友達の顔を描いておいてもらい、出来上がっていた自分の顔の絵のコピーを次の席の人に渡し、2枚の顔の間のアニメーションを作っていきます。言葉で説明するとちょっと難しく感じるのですが、やってみるとすぐに理解が進む。

眼鏡をかけた人からかけない人に変えるには?

髪型はどうやったら少しづつ短くする?

目が開いている人が目を閉じるには?

間にある顔はどこの誰でもないような人の顔が覗きます。

友達と友達の間にどこにもいない人の顔。

普段は描かない中途半端な表情や斬新な髪型が発明されることも。

5年生と違って撮影の順番が決まっているために全員仕上がってから撮影を始めなければいけません。出来上がった人もいれば、なかなか苦労している人もいます。すると自然に作業の遅い人を出来上がった人が手伝う事になり…教室にアニメーションスタジオのような分業スタイルが生まれました。

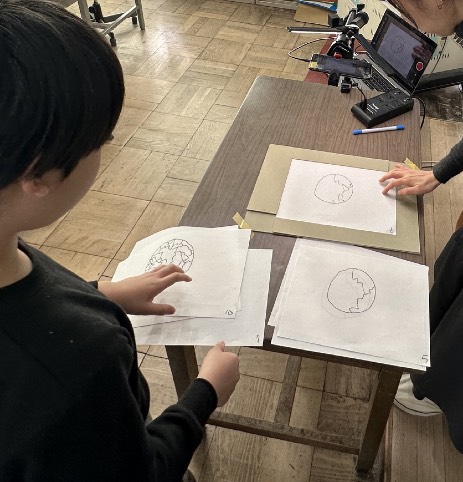

いざ撮影、つながりが間違えていないか確認しながら進めていきます。

友達の顔が自分の顔になり、自分の顔が友達の顔にクラスみんなの顔がぐるぐると入れ替わる動画が完成。

クラス全員でやってみると結構な作業量を90分で出来るのにも驚きつつ、それでも、こんなに枚数を描いて1分くらいなら、いつもみているアニメーションは一体何枚描いているんだろう…と考える人も多く、大変さと楽しさが混ざりあう時間となりました。

考えるヒント

「絵画」と「アニメーション」の手法は別々ですが、個から全体の作品になっていくという共通点があり、この2つの試みで起こった違いはとても興味深いものでした。

アニメーションでは自動的に全体の作品になっていく構造をつくっていたために(ルールを決めて繋ぎ合わせただけなのですが)作業は多いものの逆にスムーズで、結果的に協力して分業したり助け合うという事も行われました。他人の絵と組み合わせる事で自分だけでは想像できない展開が起こりました。

一方、絵画の方では全体の作品にするための機能が少しかけていて、それを短い時間で決定しなければなりませんでした。実際はやりたい事を出来た人もいれば、そうでなかった人もいたように思います。組み合わせる事にストレスがあったけれど、視点を変えると個々の絵はまた思ってもいないものでもあり、小さな衝突は次への工夫のための一歩にもなるような気がします。

絵は一人ではなく複数の人で書くことはできるだろうか

自分の思い通りに出来上がるものの方が良いものができる?

絵を描く時間はそれぞれ違う

絵を観る時間はそれぞれ違う

描きたい絵は最初から決まってる?

予想してなかった事が起こって面白くなる時、残念な時

そうでもない時もある?

人と人がやりたい事が違う時、どんな風に進めたら上手くいくだろう

当たり前のような疑問がワークショップをきっかけにしてもう一度ぐるぐるとまわります。

個々でつくった領域を大切にしながら、他からの要素や変化を取り入れる事はなかなか容易な事ではないのかもしれませんが、ものをつくる事で意外な解決方法も生まれるのかもしれません。

絵を描く事は画面と向き合って色や形と格闘するだけでなく、その過程をめぐり様々な事を考えさせられて面白いです。参加してくれた子供たちの中でも、授業の中で起こった事がいつか又ふと顔を覗かせて考えるヒントになってくれたら嬉しいなと思っています。

青木 陵子 アーティスト

1973年兵庫県生まれ。京都在住。日常の事物から採られたモチーフが部分的類似や連想を通して展開していくドローイングを制作。それらの紙片が組み合わされるインスタレーションでは、イメージから湧きあがる思考や直感を交換する練習場として用意され、自然や人間との新たな関係を模索している。

2005年「Hammer Project: 青木陵子」ハマー美術館(ロサンゼルス)、2007年「ドクメンタ12」(カッセル, ドイツ)、2023 「ケアリング/マザーフッド:『母』から『他者』のケアを考える現代美術」水戸芸術館現代美術センター(茨城)等

自身の活動と並行しながら、伊藤存とのコラボレーション作品の発表も行なっている。

戻る

一人(ひとり)でつくる、他人(ひと)とつくる

青木 陵子

はじめに

京都市の「ようこそアーティスト」というプログラムで出前授業をしませんか?という話をいただいき、「絵画」と「アニメーション」のワークショップをするために2つの小学校にお邪魔する事になった。子供の頃、言葉で何かを説明するより、絵を描く方がずっとスムーズにできる事だったからか、私にとっては将来なりたくない職業ナンバーワンが学校の先生で、実は、こういった「ワークショップ」には苦手な事と得意な事が混在している。けれど、やってみると意外な事が多くて、こちらが教えるというよりは、普段交わらないような人と何かつくることを通して考えるヒントをもらう事が多くある。

絵画のワークショップ

担任の先生の希望を聞いてみると、対象は6年生、次の授業で物語の絵を描くのだが、なかなか具体的な物の描写は難しいので、絵の描き方や技法を教えて欲しいという何かすごく切実な依頼であった。絵の上手い下手ではなくて自由に描くことが楽しめなたらいいのにな、とぼんやりと考えていた事とは真逆の依頼に驚きつつ、よくよく話を聞いてみると、今の小学校の授業では割と自由に描く事が多くて、自分で好きな画材を用意する事も多いらしい。好きな子はどんどん描いていくものの、決まった描き方に限定していく傾向があるし、あまり興味の持てない子はどう描いて良いか迷いもある様子。たくさんの画材に触れる経験の数も少ないのかもしれない。

それでは絵の具やペンだけでなく身近にあるものを使って絵を描く方法を試してみる授業はどうだろうか?という話になった。

たっぷりと使える水彩絵の具、ペンやクレヨンなどの絵の具と混ぜてみても面白いもの、工作室にあったスポンジやコップやスポイド、筆に使えそうな割り箸や近所で拾った葉っぱや木の枝などを用意して「絵を描く」というよりは、「画用紙の上で材料の実験」をして、いつもの基準から離れて絵をつくれる事ができないだろうか。

画用紙の上でする材料の実験

授業は90分。前半、画材を目の前に子供たちは予想以上にパワフルにぐんぐんといろんな現象を楽しんでいった。最初は戸惑いながら始めた人もこんな事もできるよといろいろな例を見せているうちに好きな材料に手を伸ばしていきます。

筆をカサカサのまま使ったり猫じゃらしの穂に絵の具をつけて描いてみる、線は思っている以外のところにも描かれる。濃い絵の具のかたまりの上からミルクのような濃い絵の具を垂らしてみる。

濃い線を描いた後に大きめのはけにたっぷりと水をふくませてなぞる、カップをスタンプにして水玉模様みたいな、ボールが飛び交っているようにも見えて楽しい画面。

発泡スチロールに絵の具をつけて押し付けて出来た輪っかができる、真ん中の丸い形は目の前の葉っぱとも似ている。奥には手を使って絵の具を混ぜてぐちゃぐちゃ、次から次へと大胆に色を重ねていく。

瞬間瞬間で変わっていく画面はその時々に面白くて、ゆっくりそれを味わいたくても子供達はどんどんと手を動かしていった。

隣の他人と絵をつなげ合わせてみたら?

後半はそれぞれが個別に実験して出来た絵を下地にしてそれを組み合わせて大きくしてみることにした。ここではちょっと予想外の事が起こった。机を合わせていたグループで一つの絵を作るように促してみたところ

1、手を使って絵の具を重ねていくのを楽しんでいた人が、隣で好きなものをコツコツ描いていた人の絵の中に入っていくことになる、もとの絵が気に入っていた人は他のものが入ってくる事を嫌がる人も…なかなかの平行線グループ

2、全体を大きな生き物にしようと発案する人、それはやりたくないという意見の違い、話がまとまらないまま、生き物にしたい人は生き生きと発想を広げて大きな画面を作っていく。一方で眺めている人もいて、温度差のあるグループ

3、みんなで繋げるという事に合意するものの、具体的な案が決まらないないままで、それぞれが自分の画用紙の中で作業を続けるグループ

4、せっかく気に入った絵ができたのに他の要素が入ってくるのは微妙そう。少し繋げつつも遠慮気味に留めているグループ

小さな衝突や気遣いをしながら作業が進む中、4つのグループをぐるぐるっと回るだけであっという間に時間が過ぎて、それぞれの困り事に即座に反応できないまま、その場で大きくなった絵の面白さをゆっくりと見る余裕がないまま授業は終了してしまった。

大きな絵から出来た小さな絵

帰り道、一人になって電車で写真を眺めてみると、あの喧騒の中にいては見えてこなかった絵が沢山あって、それを子供達にちゃんと伝えれなかったのが心残りで、この場を借りて少しだけ紹介したい。

ぐるぐるとペンで描いた模様が水に溶け出した淡い層の上に、クレヨンや絵の具が重なり合ってできる色合いが深い池のよう。ローラーの跡で出来た抽象的な形も魅力的です。

ビルの下に溜まる水の中を泳ぐ巨大ヘビ?寒い雪国を走る機関車?テープを使って出来た直線が人工的な何かを彷彿とさせる一方で、ドロドロとした絵の具が自然の荒々しさのようなものを加えていて、何か心が揺れ動く一枚です。

黄金の砂漠の中に馬に乗る人、周りに集まる不思議な動物の群れ、どこか知らない国の夕暮れにいるような気持ちになりました。

単純でシンプルながら緑と青の色合いが美しく、特に画面を分割する緑色が作る色面はエッジのラインも美しくて山のような生き物の背中のような、青い丸は地球に衝突する隕石のようでもありますね。

素敵な三角屋根の建築物、こんな三角屋根の家に住んでみたいものです。屋根の端と森のような背景の間に出来た曖昧な空間に何かが起こってそうで興味深いです。

黒と黄色で飛び散っている点をじっと見ていると、これは蜂の巣箱かもしれないと思えてきました。そうなると今までのスケール感が揺さぶられます。

なぜか大好きな絵です。細い線は植物で出来たものでしょうか。その上から大胆に塗られたストロークやところどころに見える水色、何かに見えるとかもうどうでも良くなって、ただその中で浮かんでいたい。

全体の大きな絵をつくる事で、反対にに小さな一つ一つの絵も完成したような事が面白く、けれどそういう事はその場ではわからず、少し時間がたってからゆっくりじわじわとやってきて、倍速で進んでいく時間とゆっくりと進む時間とがごちゃ混ぜになっているような、とにかく刺激的な1日だった。

「アニメーション」のワークショップ

そんな授業を経て、今度はコマどりのアニメーションの授業をしてほしいという依頼をいただいた。次の小学校の対象は5年生と6年生、今回は2クラスでそれぞれ90分の授業。

いつもワークショップでやっている友達と自分の顔を繋げて描くというコマ撮りのアニメーション制作がある。先生に相談してみると、顔を描いて繋げるのは5年生には少しハードルが高そうという事になり、5年生は丸から丸に繋げるアニメーションをしてみる事に。6年生は担任の先生から、是非顔のアニメーションにチャレンジしたいということで、それぞれの学年で少し違うプログラムにする事になった。

5年生、丸から丸へ

まず丸から発想を広げて変化していくようにコマになる絵を描いてもらいます。

丸から四角ならとても簡単 四角になったら家になるかも

丸といえば果物、卵?果物は皮を向いてみるのはどうしたら描けるかな?

ところどころでつまづいても、ちょっとアドバイスすると意外とサクサク進んでいく子供達。

「だめだー出来上がらないけど楽しい〜」と何枚も描いていく人も。

出来上がらなくても大丈夫!時間ぎれだったらそこからUターンすれば丸に戻ります。

出来た人から携帯のアプリを使って順番に撮影していくことで一人の丸から丸が次の人の丸に変化していくようにアニメーションが仕上がった。

つながり方は考えていない分、家が割れて生き物になったり、お餅が卵になって卵が割れてボールが飛び出て猫から怪物が出てきます、予想していない物語のような面白い展開にみんな大盛り上がり。

「ずーっとみていられるなあ」という声、何周もぐるぐる回しても、みんなじっくり見入る姿が印象的。

6年生、顔が顔に会うための顔をつくる

こちらは事前に友達の顔を描いておいてもらい、出来上がっていた自分の顔の絵のコピーを次の席の人に渡し、2枚の顔の間のアニメーションを作っていきます。言葉で説明するとちょっと難しく感じるのですが、やってみるとすぐに理解が進む。

眼鏡をかけた人からかけない人に変えるには?

髪型はどうやったら少しづつ短くする?

目が開いている人が目を閉じるには?

間にある顔はどこの誰でもないような人の顔が覗きます。

友達と友達の間にどこにもいない人の顔。

普段は描かない中途半端な表情や斬新な髪型が発明されることも。

5年生と違って撮影の順番が決まっているために全員仕上がってから撮影を始めなければいけません。出来上がった人もいれば、なかなか苦労している人もいます。すると自然に作業の遅い人を出来上がった人が手伝う事になり…教室にアニメーションスタジオのような分業スタイルが生まれました。

いざ撮影、つながりが間違えていないか確認しながら進めていきます。

友達の顔が自分の顔になり、自分の顔が友達の顔にクラスみんなの顔がぐるぐると入れ替わる動画が完成。

クラス全員でやってみると結構な作業量を90分で出来るのにも驚きつつ、それでも、こんなに枚数を描いて1分くらいなら、いつもみているアニメーションは一体何枚描いているんだろう…と考える人も多く、大変さと楽しさが混ざりあう時間となりました。

考えるヒント

「絵画」と「アニメーション」の手法は別々ですが、個から全体の作品になっていくという共通点があり、この2つの試みで起こった違いはとても興味深いものでした。

アニメーションでは自動的に全体の作品になっていく構造をつくっていたために(ルールを決めて繋ぎ合わせただけなのですが)作業は多いものの逆にスムーズで、結果的に協力して分業したり助け合うという事も行われました。他人の絵と組み合わせる事で自分だけでは想像できない展開が起こりました。

一方、絵画の方では全体の作品にするための機能が少しかけていて、それを短い時間で決定しなければなりませんでした。実際はやりたい事を出来た人もいれば、そうでなかった人もいたように思います。組み合わせる事にストレスがあったけれど、視点を変えると個々の絵はまた思ってもいないものでもあり、小さな衝突は次への工夫のための一歩にもなるような気がします。

絵は一人ではなく複数の人で書くことはできるだろうか

自分の思い通りに出来上がるものの方が良いものができる?

絵を描く時間はそれぞれ違う

絵を観る時間はそれぞれ違う

描きたい絵は最初から決まってる?

予想してなかった事が起こって面白くなる時、残念な時

そうでもない時もある?

人と人がやりたい事が違う時、どんな風に進めたら上手くいくだろう

当たり前のような疑問がワークショップをきっかけにしてもう一度ぐるぐるとまわります。

個々でつくった領域を大切にしながら、他からの要素や変化を取り入れる事はなかなか容易な事ではないのかもしれませんが、ものをつくる事で意外な解決方法も生まれるのかもしれません。

絵を描く事は画面と向き合って色や形と格闘するだけでなく、その過程をめぐり様々な事を考えさせられて面白いです。参加してくれた子供たちの中でも、授業の中で起こった事がいつか又ふと顔を覗かせて考えるヒントになってくれたら嬉しいなと思っています。

青木 陵子 アーティスト

1973年兵庫県生まれ。京都在住。日常の事物から採られたモチーフが部分的類似や連想を通して展開していくドローイングを制作。それらの紙片が組み合わされるインスタレーションでは、イメージから湧きあがる思考や直感を交換する練習場として用意され、自然や人間との新たな関係を模索している。

2005年「Hammer Project: 青木陵子」ハマー美術館(ロサンゼルス)、2007年「ドクメンタ12」(カッセル, ドイツ)、2023 「ケアリング/マザーフッド:『母』から『他者』のケアを考える現代美術」水戸芸術館現代美術センター(茨城)等

自身の活動と並行しながら、伊藤存とのコラボレーション作品の発表も行なっている。